章壽松

章壽松

章壽松,男,(1933~2002)浙江永康人。曾用名章濤,1933年生,2002年4月2日逝世。中共黨員。生前為中國書法家協會會員,浙江省書法家協會理事,衢州市書法家協會主席,中國群眾文化學會會員。自幼失學,14歲外出謀生,17歲參加土改,18歲任鄉長,后調《永康報》當記者編輯。1960年調金化專員公署文辦任文化幹部。黨的十一屆三中全會後任金華地區文化局副局長兼群眾藝術館館長。撤區建市時任衢州市文化局長、衢州市文聯黨書記、衢州市市志辦公室主任。他自學成才,1986年畢業於北京人文函授大學,著有12萬戶的報告文學《天架飛架》(浙江人民出版社出版)、26萬字的《婺劇簡史》(浙江人民出版社出版)、7萬字《浙江風俗志·金華篇》(浙江人民出版社出版

章壽松

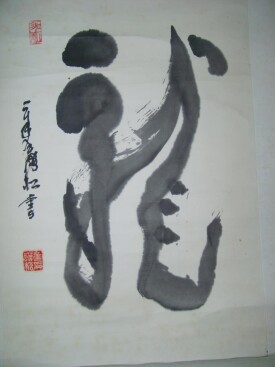

壽松出生於永康農家,少貧,跟著補鍋匠遊走學藝,以涼亭破廟為家;無吃食時,經常摸野魚充饑(他曾向我誇耀他有一手兒時練就的摸魚絕活)。壽松少年時雖飽受缺衣乏食之苦,但生性好學,常折葦為筆,沙地習字。他先學唐碑,由魏入漢,游衍於顏柳、二王、蘇米諸家,后又師事書法大家沙孟海,具有“百鍊成鋼繞指柔”的功力,特別是擘窠大字,猶顯精神。其榜書“山河志”寬六尺、長丈二,至今還高懸在北京亞運村的客廳里。1995年4月30日晚上,我與畢民望、陳永源、章壽松等在畫家葉帆先生家小聚。這天晚上,酒酣情濃,章壽松率先開筆。他將三支毛筆並作一支,攥緊在手裡,運氣揮毫,如舞棍棒。剎那間,蛟龍出水滿紙墨痕。他連書三幅“龍”字,分贈程冠群、葉帆與我。畢民望即用篆字在我的那幅“龍”之右下方,補上“墨海游龍”四字。陳永源稍一沉思,提筆在“龍”之左下方作跋:“乙亥年之春,歡聚葉府切磋書藝,壽松兄以神來之筆草書龍字;畢老民望先生篆墨海游龍,筆精墨妙;寶之,月江仁兄雅賞。永源。”章壽松兒時家貧,以捕野魚為生,因此對魚極有感情;他請畢民望書一篆“魚”,畢老乘著酒興,舒紙落墨,筆走龍蛇,寫成了四個形體不同的篆“魚”;求一魚而得四魚,壽松大喜,即書一六尺“壽”字回贈。

章壽松於1951年5月參加工作,擔任過永康油川鄉副鄉長、《永康報》編輯、金華地區群藝館館長、金華地區文化局副局長、衢州市文化局局長等職。1992年,他在衢州市文聯黨組書記任上退休。退休后的十年間,他參與了金華市書畫藝術院和金華市老年書畫研究會的組建,孜孜以書法進入“尋常百姓家”的普及活動為己任。從1996年春節前夕他給我的信里,可見他退休生活之一斑:“年關活動很多,現在我不僅負責書畫藝術院,市老年書畫研究會實際是我在挑擔子,所以比較忙。春節不能到衢州了……”章壽松以一個農村苦孩子而成就為金衢兩地乃至浙江頗有名望的文化人,印證了“若要工夫深,鐵杵磨成針”這句名言。姜東舒先生在讀了《這就是衢州》中有關章壽松的文字后,寫給我的信中專門加了一筆:“書中所提到的章壽松,是我的已故好友。”

章壽松的交遊很廣,可以說全國各地都有他的朋友,這是他“以書結緣”的碩果。他曾送我好多畫幅,都是他用自己的書法作品調換來的。1991年春我去北京採訪我國著名的攝影界前輩毛松友先生,就是壽松給我寫的“私人介紹信”。

章壽松淡泊名利,人緣很好。他主編《藝術館》近十年,培養了金華、衢州兩地的百餘位業餘作者。我與壽松相識,是上世紀八十年代他在金華主編《藝術館》的時候。我是作為一個投稿者與他交往的。寄稿給他,用與不用,他都熱情複信。1985年夏,壽松調到衢州工作后,由於都在宣傳文化系統,我與他的接觸多起來,覺得他為人平易厚道,便引為知己。

章壽松的書法作品雖屢屢被地方政府和藝術機構作為禮物送往國外或港澳台地區,或被上海、北京、浙江的博物館和名人紀念館收藏,他並不以此為“資本”,自以為了不起;更不將書法視作“搖錢樹”。1994年9月11日,他專程從金華趕到衢州,參加市文聯組織的書畫義賣活動。1997年重陽日,章壽松隨幾位書畫家去開化鍾廠參觀。廠長好客,臨別時送每人一隻玩具鍾。章壽松耿耿於情,歸家不久,即寄去一幅大張書法作品,以作桃李之報。1995年,我曾在《聯誼報》介紹章壽松書法的稿子登出后,有不少與他相識或根本不認識的人去信請他寫字,他全都滿足了他們的要求。我戲言:“壽松,是我害了你,還得讓你倒貼宣紙和郵票!”他哈哈一笑:“你是在幫我廣交朋友呀,人家向我要字,是看得起我。再說,欣賞書法作品,有助於提高人們的文化素質,我這幾個字,若能起到這點作用,就是有了存在的價值。”他曾多次對我說:“只要你庄兄開口,我百依百應!”我確曾多次出面代別人向他要作品,且看1996年1月15日壽松給我的信:“庄兄:給黃浩的‘龍’字,我自己很滿意,捨不得拿出去,只是兄所託,所以割愛了。請兄幫助拍下照片,以備存用……”

我收藏著多幅壽松的書法作品,以及壽松送我的一些別人的畫作,還有二十餘封短簡,特別是其中幾封毛筆書寫的,如冊頁,都是富有感情色彩的書法精品,每每展讀,壽松的音容笑貌就在眼前。壽松矮而胖,長著一張整日掛笑的娃娃臉。有友人謔稱他為“布袋和尚”,倒也確切。