印度之行

印度之行

《印度之行》是大衛·里恩執導的劇情片,由朱迪·戴維斯、維克多·班納傑、佩吉·阿什克羅福特主演,於1984年12月14日在美國首映。該片根據愛德華·摩根·福斯特的同名小說改編,講述英國少女阿德拉到印度探望未婚夫,得到當地醫生阿齊茲的熱情接待,然而一次突發事件改變了兩人的命運。

2張

2張劇照

20世紀20年代,住在倫敦的穆爾夫人帶著少女阿德拉前往印度去看望她的兒子、阿德拉的未婚夫羅尼。二人都渴望通過此行能加深對印度的了解。然而,抵達后,她們才發現當地的種族歧視十分嚴重,一切並非心中所想。穆爾夫人感覺到兒子已變得官氣十足,完全不把印度人放在眼裡,這使她很反感。所幸她們遇到熱心的印度穆斯林醫生阿齊茲。出於熱情和友誼,阿齊茲組織了不少人陪同兩位客人前往當地名勝馬拉巴山洞遊覽。但是,滿身傷痕的阿德拉突然惶恐地從洞內逃出來,將這個愉快的旅程完全扭轉。

| 演員 | 角色 | 備註 |

| 朱迪·戴維斯 | 阿德拉·奎斯特 | |

| 維克多·班納傑 | 阿齊茲 | |

| 佩吉·阿什克羅福特 | 穆爾夫人 | |

| 詹姆斯·福克斯 | 理查德·菲爾丁 | |

| 亞利克·基尼斯 | 戈德博爾教授 | |

| 奈傑爾·哈維斯 | 羅尼·希斯洛普 | |

| Richard Wilson | 圖爾頓 | |

| Antonia Pemberton | 圖爾頓夫人 | |

| Michael Culver | 麥克布雷德少校 | |

| 阿特·馬里克 | 阿里 | |

| Saeed Jaffrey | 哈米杜拉律師 | |

| Clive Swift | 卡倫德 | |

| Anne Firbank | 卡倫德夫人 | |

| 羅斯漢·塞思 | 律師阿姆利則·特羅 | |

| Sandra Hotz | 斯黛拉 | |

| Rashid Karapiet | 達斯 | |

| H.S. Krishnamurthy | 哈桑 | |

| Ishaq Bux | 薩利姆 | |

| Moti Makan | 嚮導 | |

| Mohammed Ashiq | 哈克 | |

| Phyllis Bose | 萊斯利夫人 | |

| Sally Kinghorn | Ingenue | |

| Paul Anil | 法院書記員 | |

| Z.H. Khan | 潘納·拉爾 | |

| Ashok Mandanna | 安東尼 | |

| Dina Pathak | 哈米杜拉夫人 | |

| Adam Blackwood | 哈德利先生 | |

| Mellan Mitchell | 印度商人 | |

| Peter Hughes | 經理 | |

| 杜肯·布列斯頓 | 俱樂部會員 | |

| John Michie | Bit Part |

| 製作人 | 約翰·伯拉伯恩、理查德·古德溫、John Heyman、Edward Sands |

| 原著 | 愛德華·摩根·福斯特 |

| 導演 | 大衛·里恩 |

| 副導演(助理) | Patrick Cadell、Christopher Figg、Ajit Kumar、Nick Laws、Arundhati Rao |

| 編劇 | 大衛·里恩、Santha Rama Rau |

| 攝影 | 歐內斯特·戴 |

| 配樂 | 莫里斯·雅爾 |

| 剪輯 | 大衛·里恩 |

| 選角導演 | Priscilla John |

| 藝術指導 | John Box、Herbert Westbrook |

| 美術設計 | Cliff Robinson 、Leslie Tomkins、Herbert Westbrook、Ram Yedekar |

| 服裝設計 | Judy Moorcroft |

| 布景師 | Hugh Scaife |

印度之行 | 阿德拉·奎斯特 演員 朱迪·戴維斯 天真純潔、富於幻想和好奇心而又優柔寡斷的英國少女,對異國風情頗為好奇。到印度后,她見未婚夫已變得官氣十足,不由得對於自己的婚約產生了動搖。與此同時,與英國文化迥然不同的印度文化亦使她在心理上受到影響,以至於在山洞中產生幻覺。 |

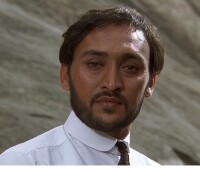

印度之行 | 阿齊茲 演員 維克多·班納傑 熱情善良的穆斯林醫生。他受過西式教育,篤信愛與平等,對於代表先進文明的英國人表示友好與崇敬,非常努力地跨越信仰和文化差異,試圖與英國人交朋友。但是,在和同胞在一起時,他也會吐露對那些傲慢的英國人的不滿。 |

印度之行 | 穆爾夫人 演員 佩吉·阿什克羅福特 英國老婦人,年過七旬卻思想開明,對印度不抱偏見,渴望了解真正的印度。她認為上帝是博愛的,對全人類有著完全平等的熱愛,對所有信仰都表示尊重和敬畏。然而,馬拉巴山洞之旅讓她對以往的信仰產生了懷疑和不確定感。 |

印度之行 | 理查德·菲爾丁 演員 詹姆斯·福克斯 查德拉普當地學校的校長,是一位具有民主思想的學者,也是當地唯一樂於與印度人交朋友的英國人。由於穆爾夫人與阿德拉的緣故,他與阿齊茲相識並建立了真誠的友誼,在阿齊茲受審期間,他堅定地站在印度人一邊。 |

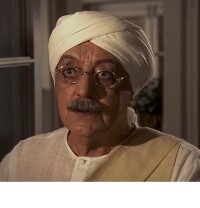

印度之行 | 戈德博爾教授 演員 亞利克·基尼斯 虔誠的印度教徒,愛冥想,內向,祥和,對神充滿了無限的熱愛,但卻不愛作為個體的人。他就像他所代表的印度哲演一樣玄妙,當所有人都為所謂強姦案焦頭爛額時,只有他不動聲色,如隔岸觀火。 |

印度之行 | 羅尼·希斯洛普 演員 奈傑爾·哈維斯 查德拉普城的法官。自從到印度任職后變得官氣十足,而且受當地英國殖民者中盛行種族歧視主義的影響,蔑視印度當地人,與母親和未婚妻在思想上產生嚴重分歧。 |

| 電影原聲帶 | |

|---|---|

1.《A Passage to India》 2.《The Marabar Caves》 3.《Bombay March》 4.《The Temple》 5.《Frangipani》 6.《Chandrapore》 7.《Adela》 8.《Expectations》 9.《Bicycle Ride》 10.《Climbing The Caves》 11.《Kashmir》 12.《Back to England》 | 作曲:莫里斯·雅爾  印度之行 |

• 20世紀60年代,大衛里恩看了根據福斯特小說《印度之行》改編的話劇后,就有意將其改編為電影。然而,當時福斯特不願出售電影改編權。1970年,福斯特去世后,改編權歸劍橋學院所有,學院將其賣給了電影製片人約翰·伯拉伯恩和理查德·古德溫。

• 在為影片尋找投資方時,一家美國影片公司提出的投資條件是在片中加入一段強姦戲,大衛·里恩沒有答應。

• 該片是大衛·里恩息影14年的復出之作。在拍攝影片時他已經七十五歲,但他不顧自己的年齡,親自帶隊在印度、尼泊兒及克什米爾等地拍攝。

• 大衛·里恩為馬拉巴山洞選定的外景地有壯觀的花崗岩,但沒有天然的山洞,劇組在岩石上炸出了一些洞,充當山洞入口。

• 小說中有關於穆爾太太在山洞中時信仰產生嚴重動搖的情節,為了拍攝需要,大衛·里恩把那段戲搬到山洞外,安排穆爾太太卧在椅子上仰望明月。他安排演員戴上一副太陽鏡,打算從她戴上太陽鏡開始就在銀幕上以一種奇怪的顏色來表現一切,然而因為特技不成功,他只好放棄這一打算,轉而採用月夜背景和月亮的鏡頭來說明她的信仰產生動搖。

• 大衛·里恩多年前曾在印度發現過一個地方,灌木叢中矗立著一些色情塑像,上面爬滿青藤,但是到他籌拍《印度之行》時,那裡已是一座整潔的小公園,所有塑像都清理乾淨了。於是,他花了一星期在那裡拍攝照片,然後根據照片和他當年的記憶,搭了一堂有神廟的景,用石膏塑了神像,在上面布置了假青藤。

| 獲獎時間 | 獲獎獎項 | 獲獎方 | 結果 | |

| 1984年 | 第50屆紐約影評人協會獎 | 最佳影片 | 《印度之行》 | 獲獎 |

| 最佳導演 | 大衛·里恩 | 獲獎 | ||

| 最佳女主角 | 佩吉·阿什克羅福特 | 獲獎 | ||

| 1985年 | 第57屆奧斯卡金像獎 | 最佳影片 | 《印度之行》 | 提名 |

| 最佳導演 | 大衛·里恩 | 提名 | ||

| 最佳女主角 | 朱迪·戴維斯 | 提名 | ||

| 最佳女配角 | 佩吉·阿什克羅福特 | 獲獎 | ||

| 最佳改編劇本 | 大衛·里恩 | 提名 | ||

| 最佳攝影 | 歐內斯特·戴 | 提名 | ||

| 最佳藝術指導 | John Box、Hugh Scaife | 提名 | ||

| 最佳服裝設計 | Judy Moorcroft | 提名 | ||

| 最佳配樂 | 莫里斯·雅爾 | 獲獎 | ||

| 最佳音響 | Graham V.Hartstone Nicolas LeMessurier Michael A.Carter John W. Mitchell | 提名 | ||

| 最佳電影剪輯 | 大衛·里恩 | 提名 | ||

| 第42屆美國金球獎 | 電影類-最佳導演 | 大衛·里恩 | 提名 | |

| 電影類-最佳編劇 | 大衛·里恩 | 提名 | ||

| 電影類-最佳女配角 | 佩吉·阿什克羅福特 | 獲獎 | ||

| 電影類-最佳電影配樂 | 莫里斯·雅爾 | 獲獎 | ||

| 電影類-最佳外語片 | 《印度之行》 | 獲獎 | ||

| 1986年 | 第39屆英國電影和電視藝術學院獎 | 電影獎-最佳影片 | 《印度之行》 | 提名 |

| 電影獎-最佳女演員 | 佩吉·阿什克羅福特 | 獲獎 | ||

| 電影獎-最佳男主角 | 維克多·班納傑 | 提名 | ||

| 電影獎-最佳男配角 | 詹姆斯·福克斯 | 提名 | ||

| 電影獎-最佳改編劇本 | 大衛·里恩 | 提名 | ||

| 電影獎-最佳攝影 | 歐內斯特·戴 | 提名 | ||

| 電影獎-最佳服裝設計 | Judy Moorcroft | 提名 | ||

| 電影獎-最佳配樂 | 莫里斯·雅爾 | 提名 | ||

| 電影獎-最佳藝術指導 | John Box | 提名 | ||

| 第9屆日本電影學院獎 | 最佳外語片 | 《印度之行》 | 獲獎 | |

製作發行單位

| 製作公司 | 1.EMI Films Ltd.(英國) 2.HBO有線電視頻道(美國) 3.Thorn EMI Screen Entertainment(英國) |

| 發行公司 | 1.哥倫比亞電影公司(美國) 2.20世紀福克斯家庭娛樂公司(巴西) 3.哥倫比亞三星家庭視頻公司(美國) 4.Columbia TriStar(美國) 5.Kinowelt Home Entertainment(德國) 6.米高梅家庭娛樂公司(美國) 7.RCA/Columbia Pictures Home Video(美國) 8.Tec Home Vídeo(巴西) |

上映日期

| 上映國家/地區 | 上映時間 |

| 美國 | 1984年12月14日 |

| 美國 | 1985年1月25日 |

| 瑞典 | 1985年3月15日 |

| 荷蘭 | 1985年4月4日 |

| 義大利 | 1985年4月5日 |

| 法國 | 1985年4月24日 |

| 西德 | 1985年4月26日 |

| 巴西 | 1985年5月3日 |

| 阿根廷 | 1985年5月30日 |

| 中國香港 | 1985年7月11日 |

| 日本 | 1985年8月10日 |

| 芬蘭 | 1985年8月30日 |

該片最成功的是人物刻畫,演員的精彩表演把眾多複雜人物表現得層次分明。(美國《新共和》雜誌評)

該片人物比原作更為生動。在導演手法上,里恩不受現代各流派的影響,仍保持傳統敘事手法,以刻畫人物為中心,但整部影片的調子十分和諧,引人入勝。(《紐約時報》評)

該片不是一部單一討論印度問題的電影,它體現了原作者渴望不同種族、國家、信仰、文化的人們能夠相互溝通和交流的探索。而電影發人深省的地方在於,在最後沒有營造一個大團圓的相互融合的結局,而是在結尾通過阿齊茲的激烈反應暗示出殖民模式下的跨文化交流、沒有真正的平等和尊重的信仰溝通是沒有可能性的,這對於解決全球化熱潮中接連不斷的信仰衝突和矛盾的困局,依然有深刻的啟示意義。(《電影文學》評)