共找到7條詞條名為惡意的結果 展開

惡意

日本東野圭吾創作長篇小說

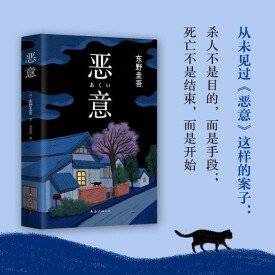

《惡意》是日本推理作家東野圭吾創作的長篇小說,於1996年首次出版。

《惡意》講述的是作家在出國前一晚被殺,警方很快鎖定了兇手,但事情的真相絕非如此。其主體部分表現為第一人稱不定內聚焦型敘述,並充分體現了內聚焦敘述的特點。故事在結尾戛然而止,使得讀者不能迅速從敘事語篇的指示中心中抽離出來,這種抽離的缺失往往會更加引人深思,更能體會小說的主題,即人性的惡意。

![惡意[東野圭吾創作長篇小說]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m6/b/m6b99c4d09cb557ca8b7408d7a559c87e.jpg)

惡意[東野圭吾創作長篇小說]

| 事件之章:野野口修的手記 | 疑惑之章:加賀恭一郎的記錄 | 解決之章:野野口修的手記 |

| 探究之章:加賀恭一郎的獨白 | 告白之章:野野口修的手記 | 過去之章(一):加賀恭一郎的記錄 |

| 過去之章(二):認識他們的人所說的話 | 過去之章(三):加賀恭一郎的回憶 | 真相之章:加賀恭一郎的闡明 |

註:目錄閱讀順序為從左到右。

1996年,東野圭吾創作了《惡意》。從某一時期起,推理小說中犯人的動機開始受到了重視。作家們絞盡腦汁就為了想出一個出乎意料的動機來,這種情況到現在(1996年)也沒有太大變化。對於是否只有動機就會殺人還是發生命案必須要有大家都認可的動機存在這兩個問題的思考,使得東野圭吾產生了創作《惡意》這本書的靈感。直覺告訴東野圭吾這次要讓刑警加賀出場。

同年,東野圭吾還創作了四本書——《名偵探的守則》、《誰殺了她》、《毒笑小說》、《名偵探的詛咒》。他最有把握的作品是《惡意》,他原本期望《惡意》能入圍某個獎項的候選名單,但是結果卻是《名偵探的詛咒》入圍了獎項。

加賀恭一郎

登場時為21~22歲,國立T大社會系四年級在學中,劍道部主將,曾贏得全日本選手權優勝,興趣是茶道與欣賞古典芭蕾。最早出現於東野圭吾作品《畢業》。

大學畢業后歷經兩年教員生涯,該作說明了加賀從學校辭職的經過:學生遭到欺負,他不願學生認輸,教給學生劍道,結果學生刺傷了欺負他的人。加賀由此辭職,並認為是“人生中最大的敗筆”。加賀覺得自己教師失格而轉行當刑警。原任職警視廳搜查一課,之後來調職練馬警察署,目前任職日本橋警察署。

身形高瘦,肩膀寬闊,五官輪廓明顯,雙眼深邃,尖下巴。因為不吸煙,牙齒非常白,笑容爽朗,然而在搜查現場卻是目光犀利。不算能言善道,亦非沉默寡言,性格沉穩嚴謹而重情重義,具領導氣質,但當上刑警后卻經常單獨行動。雖是文學院出身,對於工科的理化資訊科學等領域也多所涉獵。

日高邦彥

該案中被害者。暢銷小說家。

野野口修

主要創作兒童文學的小說家。以前曾是語文教師,是加賀教師時期的前輩。日高邦彥的朋友、中學同學。

人性善惡

(該段內容包含劇透,提前瀏覽可能影響閱讀體驗)

《惡意》深刻揭示了人性的善惡,故事中無邊的惡意深不見底,有如萬丈深淵,讓人不寒而慄。作者筆下的野野口修是一個自我意識過剩的人,從小就有懷才不遇的情緒。善良的日高邦彥一直把他當作好朋友,並幫他走上作家的道路。但野野口修卻一直嫉妒待人友善招人喜愛的日高。野野口修在知道日高邦彥的文學成就時,對自己的渺小心有不甘。沒有實現作家夢,加上病入膏肓,命不久矣。這種複雜心理很快又將嫉妒轉化為仇恨,這種恨意不斷膨脹,引發了殺害日高的惡果。殺害日高,為了詆毀他而製造各種謊言,這就是犯罪嫌疑人野野口修全部的人生。東野用了大篇幅來推理動機所在,在犯人對於犯罪動機的自述部分,卻只用了寥寥數語輕輕帶![惡意[東野圭吾創作長篇小說]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/ma/a/maa76809ff376f70bb0343399bc2b7f84.jpg) 過,以此顯示惡意已經充斥到了犯人內心的每一個角落。

過,以此顯示惡意已經充斥到了犯人內心的每一個角落。

![惡意[東野圭吾創作長篇小說]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/ma/a/maa76809ff376f70bb0343399bc2b7f84.jpg)

惡意[東野圭吾創作長篇小說]

實際上,犯罪嫌疑人野野口修的這種心理有點破罐子破摔的味道,反正自己也被抓了,自己也病了,不如破釜沉舟。他的殺人動機並不是很多讀者認為的那句“我看他不爽”,而真實動機更為複雜,說到底就是懷有“嫉妒之心”。野野口修與作家日高邦彥曾經是很好的朋友,都想做一個作家,但當日高邦彥取得文學上的成就時,野野口修就開始嫉妒了。這是常人都有的心理,但嫉妒的程度會因人而異。有的人僅僅止於嫉妒,心裡默默難受一下就過去了,有的人嫉妒之心卻會長久持續,野野口修就是這種人。當日高邦彥的文學成就越來越大時,野野口修的嫉妒與恨意就愈加膨脹,最後做出了殺人並竊取日高邦彥成就的行為。日高不求回報的善和野野口修心胸狹隘的惡無形之中形成了鮮明對比,由此展現出人性善惡的因果關係。人固然有善惡的分別,但如果要讓人直面犯罪嫌疑人這種“惡”,令讀者震驚。《惡意》將這種惡通過文學的形式放大,並展現給讀者,引起讀者的思考。

不定內聚焦型敘述

《惡意》主體部分表現為第一人稱不定內聚焦型敘述,《惡意》中野野口手記的預定讀者是故事中的警方,正是手記運用的內聚焦敘述策略,騙取了加賀的部分信任,讓他掉入野野口精心設置的圈套,同時也讓讀者陷入作者東野圭吾設置的敘事陷阱。另一方面,內聚焦視角又屬於具有嚴格限制的視角類型。《惡意》的故事情節分別按照兩個人物的感受和意識來呈現,敘述中包括推測、回憶以及對人對事的態度和評價。但由於視角的限制,內聚焦敘述無法深入了解其他人的內心活動,難以把握整個故事的來龍去脈,因此在有些情況下它不可能提供明確的答案。野野口和加賀兩位敘述者只講述自己在場所發生的事情,只表現自己的內心感受與思緒,而正是這種不定內聚焦敘述的限定性造成小說的諸多空白,設置眾多懸念,召喚讀者參與思考和推理。為了揭示事件的真相,故事敘述視角發生了一次重大轉變。在“認識他們的人所說的話”一章中,敘述視角突破單一的聚焦方式變為多重內聚焦。通過加賀的走訪調查,以前認識野野口和日高的人各自從不同角度敘述兩人的關係與當年的校園暴力事件,側面描繪兩人的形象,讓加賀和讀者來判斷真偽,查明真相。

情節轉換與人物反轉

故事結構也較為簡單,不像其他推理小說那麼複雜,與之前的推理小說不同,東野圭吾淡化謎團,淡化兇手的身份,把重點放在“犯罪動機”上。在不到三分之一的地方,兇手就對自己的罪行供認不諱,但對犯罪動機含糊閃爍,作者偏偏要用長達三分之二的篇幅描述作案的動機。另外作者很好的抓住了讀者先入為主的心理弱點,讓讀者無意中掉入作者埋下的“陷阱”,認為日高是一個嫉妒狂。一開始以野野口修第一人稱塑造的日高的惡毒形象,很容易讓讀者也認定日高是冷酷充滿惡意的人,接著再一步一步抽絲撥繭地揭露真相,劇情反轉,稍有脫離作者的思維軌道,就會“掉鏈子”。其高明之處在於劇情點到為止,結局戛然而止,犯罪嫌疑人沒有其他作案動機的可能,而那種人內心深處的嫉妒是惡的根源。

手記體推理小說

《惡意》是一本手記體推理小說。手記敘述歷來是推理小說的慣用表達方式,第一人稱視角易於促使讀者產生代入感,而在身臨其境的同時,視角與感受的潛在同化,便使得作者更有機會、更順利合理地利用心理盲點巧布迷局,引人入彀。自阿加莎·克里斯蒂顛覆華生模式之後,手記敘述與第一人稱就告別了百分之百忠實、安全係數不容置疑的時代,而上世紀八十年代以來,日本新本格推理潮流在這條路上走得更遠,敘述性詭計的外延一再擴充,已漸漸將第一人稱視角推到了“絕對不可信任”的另一極點。從某種程度上說,蒙蔽的對象是讀者,還是故事中的其他人物,是分辨第一人稱視角敘述是否屬於敘述性詭計範疇的一條分界線,《惡意》中的手記敘述,大體上並沒有邁向敘述性詭計的彼岸,加賀恭一郎視角和野野口修視角的雙線結構的運用精巧而大氣,隨著閱讀進程,讀者必須不斷回溯前文,一次次修正自己的立場和猜測,在小說由直進單性延展到立體迷宮的過程中,閱讀的樂趣也因此得到最大的發掘。作為一部手記體作品,《惡意》環環相扣的偵破進展百轉千回,將手記體敘事的發揮得淋漓盡致。

顛覆傳統

東野圭吾認為,“在閱讀的過程中,讀者其實還是會在無意識之中,去對故事的結局做一個想象。而我想所謂的意外性,應該就是對於這種想象的一種背叛。”其實有些東西之所以讓人感到“意外”,並不是它超出了讀者的事前想象,而是它原本就隱藏在某處,只是讀者並未發現和重視罷了。這種對本格推理創作模式的反撥,集中體現在貫徹“解明動機”要素的《惡意》中,它可說是東野在踏襲傳統推理小說元素之下,卻又充分呈現了屬於現代風貌的鮮明代表作。當然,這種作品中的時代感也正是作家對於所處的時代、社會能夠予以細緻觀察的佐證。

《惡意》與之前的推理小說不同,東野圭吾淡化謎團,淡化兇手的身份,把重點放在“犯罪動機”上,《惡意》在不到三分之一的地方,兇手就對自己的罪行供認不諱,但對犯罪動機含糊閃爍。在之後三分之二的篇幅里,“犯罪動機”成為唯一的懸念,作品中加賀通過不斷問詢兇手,犯罪動機也不斷發生改變,從開始的“影子作家”到與日高前妻有染,直到最後的只是憎恨日高邦彥,恨意層層深化,逐漸將真相撥開,呈現在讀者面前,將“人性”中深沉的恨意展露出來,讓人不寒而慄。

衍生作品

2001年,該書被改編為迷你劇,由西原甲子男主演。

《讀賣新聞》:東野圭吾最得意的作品,將讀者從頭到尾徹底欺騙。

Yes24(韓):一直以為,知道了罪犯是誰,推理小說也就結束了,《惡意》徹底顛覆了這一觀念。

《書の雜誌》(日):作者一貫精心的作案手法與驚世駭俗的作案動機,讓人在充分享受閱讀樂趣的時候根本不能轉身,不愧為天才作家的傑作。

藍霄(推理小說家):這是一本結構相當完整的一流傑作,視點、邏輯、伏筆、動機、意外性、公平性安排都幾近滿分。

北上次郎:小說早早就將兇手置人眼前,卻以大量篇幅探討作案動機,實在扣人心弦。

東野圭吾

東野圭吾(ひがしの けいご,Higashino Keigo),1958年2月4日出生於日本大阪,日本推理小說作家,畢業於大阪府立大學電氣工學專業,之後在汽車零件供應商日本電裝擔任生產技術工程師。日本推理小說作家。代表作有《放學后》《秘密》《白夜行》《以眨眼乾杯》《神探伽利略》《嫌疑人X的獻身》《預知夢》《湖畔》等。

1985年,憑藉《放學后》獲得第31回江戶川亂步獎,從此成為職業作家,開始專職寫作。1999年《秘密》獲第52屆日本推理作家協會獎。2006年《嫌疑人X的獻身》獲134屆直木獎,東野圭吾從而達成了日本推理小說史上罕見的“三冠王”。2017年4月,第11屆中國作家富豪榜子榜單“外國作家富豪榜”發布,東野圭吾問鼎外國作家富豪榜首位;同年,出版小說集《第十年的情人節》。