共找到5條詞條名為靈鷲寺的結果 展開

靈鷲寺

廣豐縣

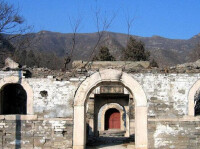

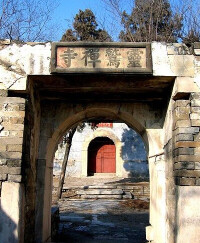

徠靈鷲寺位於廣豐縣東陽鄉靈鷲山北麓,為江西省14座重點保護古廟之一,建於唐元和間,宋重建。清咸豐年間被毀,清光緒後期又先後興建了玉皇殿、觀音堂等“九棟十三廳”。寺依山而建,遠視若鷲鳥凌空飛舞,故得名。

靈鷲寺

寺內有金塑金佛像37尊。寺周圍有木魚山、古城、鷲嶺、五星峰、雙獅、張叔夜衣冠墓等“靈鷲十景”。南宋詩人楊萬里路經廣豐時,曾作《宿靈鷲禪寺》七絕二首:其一云:“初疑夜雨忽朝睛,乃是山泉終夜鳴。流到前溪無半語,在山做得許多聲。”

靈鷲寺,原名寶積禪院,為全縣現存最早創建的古剎,距今一千二百年,據清同治縣誌記載:“寶積禪院,在三十九都(今廣豐縣社后鄉境內)今名靈鷲寺,唐元和(公元806—820年)間建”。又據解放初期住持師靜禮敘述為靈隱寺僧明道,智開兩禪師開山創建。傳說明道、智開從杭城來贛,游名山,訪勝地,當進入靈鷲山時,見群巒疊嶂、雲繞峰迴,似鷲鳥展翅凌空騰飛,上有五峰,巍峨壯觀,同杭州靈隱山五峰有相似之處。乃曰:“靈鷲飛來,此傳法之勝地也”。遂靠山建寺,名寶積禪院,與靈隱寺同屬臨濟親。初建的寶積禪院規模不大,未建佛殿,乃法堂為演說佛法皈戒集會之處,以僧堂為禪僧行道之地。

五代時(907—959年)。南唐王信仰佛教寺院持續發展,元代(1260—1368年),縣設僧司管理全縣僧務,對漢族佛教管理甚嚴,皇慶間(1312—1313年),又廢除僧司,寺院定住持由僧人自已管理僧務,重建了寺宇,此時把寶積禪院更名為靈鷲寺。

明洪武十五年(1382年)縣設僧會司於靈鷲寺,派僧官駐靈鷲寺,管理全縣僧務,主要任務是監督僧眾行議及主管考試。此時,靈鷲寺已成為全縣佛教的活動中心,洪武二十四年(1391年),明太祖朱元璋下令限縣只準保留大寺院一所,大部份寺庵被廢,而靈鷲寺由於設僧會司得以保留,且保持了一定盛況。

清代佛教繼承明代制度,清初因連年戰爭,民不聊生,寺院也無所建樹。乾隆間(1736—1785年),禪風逐步恢復,重振宗門,寺宇煥然一新,佛事旺盛,至光緒元年(1875年)靈鷲寺達到歷史鼎盛時期。

靈鷲寺

文化大革命時期寺院遭受嚴重破壞,僧眾被趕下山,正常的宗教活動被迫停止。

黨的十一屆三中全會後,黨和政府實行宗教信仰自由政策。公元一九八二年,靈鷲寺房產、山塘田地等全部落實交還僧人管理。翌年十月,縣人民政府批准為重點開放寺廟公元一九八四年六月經省人民政府批准為省重點開放寺廟,公元一九八六年被列為廣豐縣文物保護單位。從而,僧眾陸續回寺,重響晨鐘暮鼓,恢復了正常的宗教活動。

靈鷲寺

靈鷲山距縣城18公里。境內群山簽署紆相環,遠望山勢若“鷲鳥凌空飛舞”,故名。

靈鷲寺,佔地約15畝。宋熙寧五年(1072)景祥禪師住持該寺,重建殿宇。明太祖時設僧官住靈鷲,賜經寶積寺。清咸豐間(1851—1861)毀於兵災。光緒末年,法香禪師來寺住持,先後建玉皇殿、天王殿、地藏殿、觀音堂、大雄寶殿、韋馱殿、王官堂、功德堂、號稱“九棟十三廳”。南宋著名詩人楊萬里途經廣豐,夜宿該寺,曾作《夜靈鷲寺》七絕二首。此處風光秀麗,

有勝景十處:

“鷲嶺峰迴”進入靈鷲山,環視群山,只見山山盤旋而騰躍,峰峰迴環若飛舞,白雲如輕紗飄灑,山姿峻美。

“雙獅對峙”寺之對門,有兩座峰對峙,山形似獅,身姿雄偉,巍峨威武,竟日鎮山不倦,以護山寺安寧。

“雲鎖古城”循嶺而下,東行百十餘步,即到古城遺址。此處峰迴路轉,白雲遮斷,層巒隱於雲霧之間,“煙雲繚繞鎖山城”。彷彿置身於“是否山城在,峻嶒石作門。空空關不住,一任暮雲屯”的境界。

“五老旁列”五座山峰並肩而立。詩云:“奇峰五老本天成,旁列禪林可問名。中有靈山如太極,儼然一幅畫圖呈。”

“魚山古村”寺旁右側有一座形似木魚的山,山上林木蔥蘢,老樹婆娑。風過林響,如僧敲木魚。

“江相石洞”木魚山下一石洞,洞內奇石形狀各異,資態逼真,相傳江相公在此煉丹修道多年。

“岩遺仙灶”循江相洞通木魚山後,岩中遺有丹灶,完好猶存。岩壁上原有題詞,卻剝蝕難辯。

“張公祠墓”靈鷲寺旁建有張叔夜祠,曾有“旌忠”匾額高懸。寺後有張夜衣冠冢。詩云:“百世衣冠冢上存,空山獨拜吊忠魂,孤臣碧血河溝水,追念先人一枰論。”

“龍井清泉”木魚山西側半里許,可見龍井清泉。泉自石罅中潺潺流出,清澈甘甜。

“天池晨旭”靈鷲峰頂,有天池,碧波一弘,銀光蕩漾,一輪紅日彷彿從池中躍出,冉冉升起。