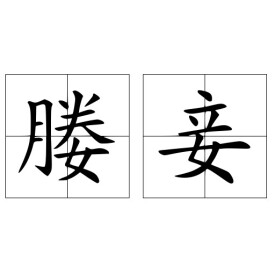

媵妾

漢語詞語

媵妾是一個漢語辭彙,讀音為 yìng qiè,指陪嫁的女子,或指姬妾或陪嫁丫頭。

一般是跟隨正妻一同嫁到夫家的女子,規格較高的便是這種親姐妹同嫁;規格中等則是一個身份較高的女子偕同一個或幾個宗族女子同嫁;規格最低的便是侍女陪嫁。這樣嫁過去的前者就是妻,後者便是媵妾了。媵妾的地位要比妾高很多,有正式的身份,可以出席正式的宴會等等。這樣的制度在戰國直至三國時候的貴族之間非常盛行,比如孫權的母親就是和她的妹妹一同嫁給其父孫堅。從政治角度講,這種制度最大限度地保證了嫁女一方的利益。假如作為正妻的女子死去,或者沒有生育,那麼媵妾取代她的位置,以媵妾和“娘家”的密切關係,依然可以保證“娘家”的利益。

媵:媵 yìng

古代指隨嫁,亦指隨嫁的人:“妃嬪媵嬙,王子皇孫,辭樓下殿,輦來於秦”。古代稱姬妾婢女

妾:妾 qiè

舊時男人娶的小老婆。謙辭,舊時女人自稱:妾身。賤妾。筆畫數:8;部首:女;筆順編號:41431531

2. 《尹文子·大道下》:“君年長,多媵妾,少子孫,疏強宗,衰國也。”《新唐書·外戚傳·王仁皎》:“仁皎 避職不事,委遠名譽,厚奉養,積媵妾貲貨而已。”明 無名氏 《贈書記·奉詔團圓》:“魏輕煙 既屬 賈氏 招安,合行同侍 談麈,賜為媵妾。”