敘事療法

敘事療法

敘事療法是受到廣泛關注的後現代心理治療方式,它擺脫了傳統上將人看作為問題的治療觀念,透過“故事敘說”、“問題外化”“、“由薄到厚”等方法,使人變得更自主、更有動力。透過敘事心理治療,不僅在可以讓當事人的心理得以成長,同時還可以讓諮詢師對自我的角色有重新的統整與反思。敘事療法是目前應用比較廣泛的現代心理治療技術,具有操作性強,效果顯著等特點,具有較高的推廣價值。

敘事療法通過以下途徑幫助人們解決困難:

1.幫助人們把自己的生活及與他人的關係從他們認為壓榨生命的知識和故事中區分出來;

2.幫助他們挑戰他們覺得受壓抑的生活方式;

3.鼓勵人們根據不同的和更傾向的關於個人自我的故事來重新塑造自己的生活。

敘事療法和家庭療法以及其他同樣關注來訪者本身的療法有著特殊的關聯,而且承認環境,互動,以及意思的社會性的重要性

。

敘事,簡單地說就是說故事。每個故事都是一個敘事,但敘事並非都是傳統意義上的故事,相比之下,它具有表達內容和方法上的多樣性和複雜性。關於什麼是敘事,有各種各樣的表述,如“敘事是我們解釋世界的源泉”;敘事是“人們理解自我生活和經歷的方式,我們一直在故事中游弋”;敘事是“記述,或設計以表達所發生的事情的前後聯繫的例子”等。敘事的拉丁語的本意指的是行為和具有連續性的體驗。比較清晰的一種表述是:“敘事是為了告訴某人發生什麼事”的一系列口頭的,符號的或行為的序列。

敘事心理治療的創始人和代表人物為澳大利亞臨床心理學家麥克·懷特及紐西蘭的大衛·愛普斯頓。他們在1980年代就提出了此理論,1990年代他們的書籍得以在北美髮行,敘事心理治療開始大為流行。懷特和愛普斯頓在其代表作《故事、知識、權力——敘事治療的力量》一書中,系統闡述了他們有關敘事心理治療的觀點和方法。

敘事心理治療的盛行是與當代哲學的後現代主義思潮分不開的。這裡,有必要區分一下現代主義和後現代主義思潮對心理治療觀念與方法的影響。在這裡,現代觀點和後現代觀點的最大區別在於兩者對“真實”(reality)的看法不同。現代主義者崇尚客觀的事實真相,因為他們能夠加以觀察及進行系統化的探討,真相就是真相,不會因為觀察的人或是觀察的方法不同而有所不同。而後現代主義則相信主觀的事實真相,也就是說事實真相會隨著使用的觀察歷程的不同而改變,事實真相取決於語言的使用,並且大部分受到人們所處的背景環境的影響。敘事理論和後現代主義思潮對臨床心理學的進入,誕生了敘事心理學。

李明老師

李明博士十年來一直致力於敘事療法在中國大陸的發展,在這個領域做了大量的引介、科研和教學工作。出版國內第一部敘事療法專著《敘事心理治療導論》,發表專著譯著多篇,並發表相關學術論文多篇。多次往返於國際敘事療法最前沿學術交流。

一、專著

1.《敘事心理治療導論》,山東人民出版社,2005年6月。

2.《中國高校科技企業可持續發展研究》,清華大學出版社,2006年1月。

3.《藝術心理治療》,山東人民出版社,2007年4月。

4.《大道養生》,經濟日報出版社,2009年1月。

二、譯著

1.《性、生態與靈性》,人民大學出版社(待印)

2.《敘事實踐工作地圖》,重慶大學出版社

三、課題

1.《中國高校科技企業可持續發展研究》,全國教育科學“十五”規劃重點課題(DIA030151),承擔“要素研究之三:人力資源”(第五章),清華大學出版社出版,2006年1月。

2.在國內外學術雜誌各種心理期刊發表文章十數篇,發表論文《後現代敘事心理治療探幽》、《整合性的後現代醫學理念》、《AQAL模型的心理學方法論意義》等數篇。

臨床諮詢:從事諮詢工作多年,接待大量學業壓力問題、情感問題、婚姻家庭問題等個案。對敘事療法的理論和技術融會貫通。並能結合中國人的文化特徵,創造性的設計治療策略和方法。

研究方向:主要研究興趣在中國傳統文化心理學、敘事心理治療、生態心理養生等領域。

所謂敘事心理治療,是諮詢者運用適當的方法,幫助當事人找出遺漏片段,以喚起當事人改變內在力量的過程。敘事心理治療對“人類行為的故事特性”,即人類如何通過建構故事和傾聽他人的故事來處理經驗感興趣。

敘事療法認為,人類活動和經歷更多地是充滿了“意義”和故事,而不是邏輯論點和法律條文,它是交流意義的工具。人類學家布魯納指出:“故事一開始就已經包括開始和結束,因而給了我們框架,使我們得以詮釋現在”。當事人在選擇和述說其生命故事的時候,會維持故事主要的信息,符合故事的主題,往往會遺漏一些片段,為了找出這些遺漏的片段,諮詢師會幫助當事人發展出雙重故事。例如,有學生在敘事治療中談到“他的問題故事”,而諮詢師會引導他說出另一段他自己不曾察覺的部分,進而幫助他自行找出問題的解決之道,而不是諮詢師直接給予建議。也就是在諮詢過程中喚起當事人生命中曾經活動過的、積極的東西,以增加其改變的內在能量。在敘事心理治療中,諮詢師最常問的一句話是:“你是怎麼辦到的?”隨後,會將焦點放在當事人曾經的努力,或他內在的知識和力量上,引導他走出自己的困境。

“人≠問題”

敘事治療是後現代心理治療中越來越受歡迎的一種治療方法。後現代學派跟古典學派不同,古典學派重視診斷人的問題,分析人的問題,解決人的問題。

“每個人都是面對自己問題的主人”

敘事治療相信,每個人都是面對自己問題的主人。

我們每個人,不管遇到怎樣的困難,有的人生在單親家庭,有的人遭受家庭暴力,有的人身體不好,有的人從小自卑……人真的很不容易,要面對那麼多的問題。但我們能夠走到今天,一定是有辦法在支撐,所以我們都是面對自己問題的專家。

“放下主流文化的量尺”

敘事療法的創始人麥克懷特老師說:“個人問題的形成,有很大因素與主流文化的壓制有關。”文化裡面定義說一個人應該怎樣才是成功的?功課要好,賺錢要多,才是成功。我們的很多問題都與主流文化用什麼樣的量尺來量我們有關。

“較期待的自我認同”

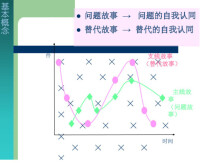

當人們覺得自己有很多問題的時候,他就會覺得自己是不好的,這叫“問題的自我認同”。帶著問題的故事,我們稱它為主線故事。而有些生命中故事沒有被看到,那是可以讓人有力量的故事,是支線故事,這樣的故事可以帶來“較期待的自我認同”。

“尋找生命的力量”

主流文化影響我們,這是敘事流派的主軸,我們認為自己就是問題,認為自己是沒有力量的。敘事治療就是幫我們把問題和人剝離開,將問題“外化”,解構主流文化對我們的影響。敘事治療認為每個人都是面對自己問題的專家,都是生命的主人。雖然很多問題還沒有找到答案,但是慢慢地去走,去看,我們一定會找到屬於生命的力量。

敘事療法

(1)敘說是人類的天性,人都活在生活中,人也都有說其故事。

(2)故事是有生命的東西,每個人用其故事來展現其人生。

(3)自己是故事的作者。生命中發生的事很多,但我選取其中的情節來成為我的故事,人會過濾生活事件中何者會進入我的主要故事(dominant story)。

(4)人經歷事件,也不斷詮釋其意義。

(5)總有特定的事特別突顯,不斷地儲存記憶。成為圍繞著某個主軸、曲調的我的主要故事。不符合這個主軸,曲調的,不被注意的事件,稱為替代故事(alternative story)。

(6)治療師應相信生命中有其它部分,雖未被描述,但仍在許多可能性,治療師的職責即在求與當事人共同尋求新的事件,創造新的故事敘說,並賦予新的生命意義一個替代故事可以納入當事人的生命故事曲調之一時,即使有問題的故事(主要故事)依然繼續存在,但當事人可以有更新的不同可能。

敘事心理治療涉及的方法和策略很多,這裡列舉主要的幾種:

敘述心理治療主要是讓當事人先講出自己的生命故事,以此為主軸,再透過治療者的重寫,豐富故事內容。對一般人來說,說故事是為了向別人傳達一件自身經歷或聽來的、閱讀來的事情。不過,心理學家認為,說故事可以改變自己。因為,我們可以在重新敘述自己的故事甚至只是重新敘述一個不是自己的故事中,發現新的角度,產生新的態度,從而產生新的重建力量。簡單地說,好的故事可以產生洞察力,或者使得那些本來只是模模糊糊的感覺與生命力得以彰顯出來,為自我或我們所強烈地意識到。面對日常生活的困擾、平庸或是煩悶,把自己的人生、歷史用不同的角度來“重新編排”,成為一個積極的、自己的故事。這樣或許可以改變盲目與抑鬱的心境。

哲學家薩特說過:人類一直是一個說故事者,他總是活在他自身與他人的故事中。他也總是透過這些故事來看一切的事物,並且以好像在不斷地重新述說這些故事的方式生活下去。可以說,故事創造一種世界觀,一種人生價值。

好的故事不僅可以治療心理疾病和精神扭曲,而且可以從中尋找自信和認同,透過令人愉悅、感動的隱喻故事,我們可以重新找到面對煩惱的現實狀況的方法,正視我們的過去,並且找到一個繼續努力、正向發展未來的深層動機和強大動力。“為了創造生活的意義,人就面對了一項任務,那就是他必須安排自身時間經驗的時間順序,建立自己和周遭世界前後一致的一份記錄。他必須把過去和現在,以及未來預期會發生的事件經驗連成線性順序,才能夠建立這一份記錄。這一份記錄可以稱之為故事或自我敘事。這個敘事如果成功,人對生活就會有連續感,覺得生活有意義。簡單地說:若要創造生活的意義,表達我們自己,經驗就必須‘成為故事’。”

敘事心理治療的故事所引發的不是封閉的結論,而是開放的感想。有時在故事中還需要加入“重要他人”的角色,從中尋找新的意義與方向,讓當事人能夠清楚地看到自己的生命過程。例如,有一個尋求幫助的當事人,他覺得自己不受到別人的重視而感到挫折、沮喪、自卑,當他講述自己的生命故事時,覺得一無是處,但諮詢師要求他回憶過去生命中哪個人對他“還不錯”,原本腦中空白的當事人,勉強回憶起一個小學老師的名字。治療師鼓勵他打電話給老師,結果卻得到一個“意外的驚喜”。這名教師雖然已經忘了他的姓名和長相,但還是向他連連道謝,並且表示,因為當事人的電話,讓他覺得自己的存在,對教學工作已經深感疲憊的他,又重新獲得了動力。

通電話的結果是:當事人不僅幫助了老師,也意識到自己的生命原來也是這麼重要。

敘事治療的另一個特點是“外化”,也就是將問題與人分開,把貼上標籤的人還原,讓問題是問題,人是人。如果問題被看成是和人一體的,要想改變相當困難,改變者與被改變者都會感到相當棘手。問題外化之後,問題和人分家,人的內在本質會被重新看見與認可,轉而有能力與能量反身去解決自己的問題。

例如有位老師反映,“對於一個成績一直落後的學生,想盡辦法鼓勵,都沒能讓他有成就感,如何是好?採用進步獎勵的方式,但是每次考試的難易標準不一,看不出進步;如果採用百分等級或排名,這些學生永遠都在後面,該怎麼辦?”把成績不好等同於學生,是把問題內化。怎樣才能把問題外化?有的老師把問題與人拉開距離,採用多元智能的觀點,找出學生成績以外的優勢,在優勢上予以鼓勵。學生的自尊心一旦建立起來,成績也就有可能慢慢提升到合理的位置。這就是把問題外化的思維方式。

一般來說,人的經驗有上有下。上層的經驗大多是成功的經驗,形成正向積極的自我認同,下層的經驗大多是挫折的經驗,形成負面消極的自我認同。一個學生如果累積了比較多的積極自我認同,凡事較有自信,所思所為就會上軌道,不需要教師、父母多操心。相反,如果一個學生消極的自我認同遠多於積極的自我認同,就會失去支撐其向上的力量,使他沉淪下去。

敘事心理治療的輔導方法,是在消極的自我認同中,尋找隱藏在其中的積極的自我認同。

敘事心理治療的策略,有點像中國古老的太極圖:在黑色的區域里隱藏著一個白點,這個白點不仔細看還看不到。其實白點和黑面是共生的。如果在人的內心,當白點由點被擴大到一個面的程度,整個情形就會由量變到質變。找到白點之後,如何讓白點擴大呢?敘事心理輔導採用的是“由單薄到豐厚”的策略。

敘事療法認為,當事人積極的資產有時會被自己壓縮成薄片,甚至視而不見。如果將薄片還原,在意識層面加深自己的覺察,這樣由薄而厚,就能形成積極有力的自我觀念。

學生:老師,我不知道我真正喜歡的是什麼?

輔導老師:你自己覺得你是個怎樣的人?

學生:我不知道……

輔導老師:同學怎麼稱讚你?

學生:(笑)他們說我很認真。

輔導老師:怎麼說?

學生:就是上次的義賣會啦……

輔導老師:你可不可以談一下那一次的經驗。

學生:上次校慶舉辦的義賣會,只要我在場,就會硬拉很多人來,我們班級的攤子面前可真是people mountain people

sea(人山人海)。同學們都不知道我怎麼把他們找來的。我有辦法讓她們掏出錢來,大家都說我們班的攤位沒有我是不行的。

輔導老師:在這件事里,你覺得你有哪些天分?

學生:我……好像……有推銷的天分。

輔導老師:過去是不是還有類似的經驗?說來聽聽……

學生:我在初三的時候……老師,我在想,我好像的確有推銷的天分,我媽媽也這樣說我。

學生:初一的時候,媽媽在擺地攤。有一次她生病,身體不舒服,我剛好考完試,她要我替她一下。那一天我賣得比媽媽還多。好多逛街的人原來只是看看,並不想買,我好像有辦法讓他們買......

學生:老師,大學的哪些系可以讓我將來在這方面發展?

在上述對話中,學生的第一個“不知道”並不是真正的不知道,而是內在的經驗沒有被學生覺察到。當與推銷的天分有關的事件敘述出來的時候,隨著故事的敘說,會帶出厚厚一疊有關的經驗。麥克.懷特還形容這種策略為“打開行李箱”(unpack),即將行李箱裡面多姿多彩的內容展現出來

敘事療法

敘事作為一種方法在心理學研究中有不可替代的作用。首先,敘事可作為心理學研究中獲得深度資料的重要手段。敘事資料作為數據資料的補充,可以通過對具體個案的深入剖析而揭示出一般的規律或獨特的意義。其次,敘事還可作為干預手段在研究中使用。敘事總是與反思聯繫在一起,人們在敘說生活故事的過程中,也就審視了自己。這種反思或審視是一種內源性的干預,使人們自律,變得對人們的生活負責。

2、謹慎使用教育者的影響力在敘事心理治療的概念與方法當中,有許多值得教育工作者及父母反思的空間。

許多師生與親子間的衝突在於長輩以優勢的真理地位要求青少年接受教導,在多數情況下,這樣的方式帶有很大的強制性,大多只能強行接受,但接踵而來的問題是:有些透過主流真理壓制個體意義的方式達成的生活,學生能否心悅誠服地接受?進而他們能否快樂地成長?家庭與師生基於親密的生活接觸,讓其在青少年生命中常扮演具有決定性影響力的角色,教師與父母的責任重大,謹慎使用這樣的影響力變得尤為重要。例如,對於班級或家庭中部分的“問題學生”或“問題青少年”,解決其問題的方式恐怕不在於要求貫徹老師或父母“真知灼見”的規定或預測,任何問題的發生都不應以找出一種看似最佳的解決途徑要求學生或子女改變行為就可以了,而是應該試圖理解他們對事件背後原因的認知,對其個人人生意義的看法,讓他們明白其行為與主流價值間的落差從何而來,協助他們思考應如何面對主流定義下的真理,進而找出自我改變的方式以及調整對自己人生的看法。

敘事療法

3、發現生命的意義比問題本身更重要。在諮詢者和當事人處於“敘事心理治療”時,他們所面對的不是一種可以置身事外的“工具”或“技術”,而是當事人的生命故事,反映的是當事人的生命態度、生命要求和生命抉擇。在這裡,對待生命的積極態度很重要。因為同樣的事實,因為不同的解讀,就會釋放出不同方向的力量。我們每個人都有歷史的痕迹,有許多的故事,故事中積極的資產被發現,向上的動力就會源源不斷。例如,單親家庭如果認為是“成長的缺陷”,那麼只是看到負性的一面,是向下的沉淪,但是如果看成是逆境的磨練,那麼會成為成長的動力。生命經驗的轉化,就在於對生命故事的咀嚼:“如果媽媽還活著,她希望你怎麼做?”“你從這件事情中學到了什麼?”“這件事教給你什麼?”正是這些咀嚼,使學生髮現了生命的意義。在輔導和教育中,這種發現並非無中生有,是讓學生得以經驗現身,讓他們自己去發現。正如英語中的“discover”(發現)一詞,cover是蓋住的意思,在cover上加了“dis”,是不讓它蓋住,讓原有的展現出來。

敘事心理治療原本就是要讓我們每個人成為自己的心理捕手。