共找到3條詞條名為吳運鐸的結果 展開

- 中華人民共和國兵器製造專家

- 2001年李夢男主演電視劇

- 2011年由安瀾執導電影

吳運鐸

中華人民共和國兵器製造專家

吳運鐸(1917年1月17日—1991年5月2日),男,漢族,湖北省武漢人,出生於江西省萍鄉市安源煤礦。1938年參加新四軍,1939年加入中國共產黨。曾任中南兵工局副局長、機械科學研究院副總工程師、五機部科學研究院副院長等職。

是新四軍兵工事業的創建者和新中國兵器工業的開拓者,新中國第一代工人作家,被譽為中國的“保爾·柯察金”。撰寫的自傳《把一切獻給黨》,鼓舞了一代代青年人的心。前蘇聯人民在莫斯科高爾基大街14號建立了“中國保爾紀念館”。

1991年5月2日在北京病逝,終年74歲。

出生在江西省萍鄉市安源煤礦一個小職員的家庭。雖然家庭貧窮,但望子成龍的父親仍節衣縮食,堅持把孩子們送去讀書。

6歲時進入煤礦東區職工子弟小學就讀,參加兒童團並擔任宣傳員。由於煤礦上有許多機器設備,吳運鐸少年時便對機械產生濃厚的興趣,打風房中空氣壓縮機巨大的飛輪讓他認識到機械的力量,最大的夢想就是當管機器的工人。

1931年和年家人遷到湖北黃石,進煤礦當學徒。為了弄清機器工作原理,吳運鐸在繁重勞動的間隙,把車間里的一個小閣樓打掃乾淨,當成“書房”兼“實驗室”,把裝機器的破木箱翻過來當書桌,又用省吃儉用的錢買來一些工業小叢書,學習機械知識。

抗日戰爭爆發后,中國共產黨在煤礦舉辦抗戰講座,吳運鐸天天去聽課,家中也成了工人集會場所。他還參加黨的《新華日報》發行站的工作,每天下班后便把報紙貼出去。礦主報告警察要捉拿他,吳運鐸毅然參加新四軍。

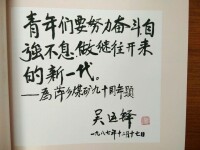

吳運鐸為萍鄉煤礦九十周年題詞

1949年12月,組織送吳運鐸到蘇聯去診治眼睛。在莫斯科,《鋼鐵是怎樣煉成的》作者奧斯特洛夫斯基的夫人聽到了吳運鐸的英雄事迹,特地到醫院看望他。蘇聯醫生對這位“中國保爾”十分崇敬,經過悉心治療,吳運鐸的部分視力得到恢復,於1950年回國。

吳運鐸紀念館

1938—1940年,新四軍修械所修械工、車間主任。

1940—1941年,新四軍軍工部三廠政治。

1941—1946年,新四軍二師軍工所軍工副部長。

1946—1949年,大連建新公司工程部副部長兼引信廠廠長、黨委書記。

1949—1950年,莫斯科克里姆林醫院治傷。

1950—1952年,中南兵工局廠長、副局長。

1952—1953年,北京俄專留蘇預備班學習。

1953—1955年,北京北新橋五局自學俄文。

1955—1957年,西伯利亞57高炮廠實習。

1957—1963年,447廠總工程師、一所所長。

1963—1966年,五機部機械研究院副總工程師。

1966—1979年,“文化大革命”期間五機部機械研究院受審查。

1979—1980年,五機部科學研究院副院長、顧問。

兒子:吳小榮

女兒:大女兒吳克

| 獎項名稱 |

| “全國自強模範” |

| 被評為100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物之一 |

| 《勞動的開端》 |

| 《把一切獻給黨》 |

| 《談青少年道德修養》 |

| 《人生絮語》 |

| 《十老叮嚀》 |

| 《把一切獻給黨》 |

1938年9月,吳運鐸轉輾到皖南根據地,參加了新四軍,並在軍司令部修械所工作。在革命隊伍中,吳運鐸讀完了中學課程,並自修了機械製造專業理論。他先後在新四軍二師軍械製造廠和新四軍兵工廠擔任技術員、副廠長和廠長。當時條件十分困難,一無資料,二無材料,為了供應前方的軍需,吳運鐸毅然挑起了重擔。在占廟中,將大殿當生產車間,配殿當修槍廠,用簡陋的設備研製出殺傷力很強的槍榴彈和發射架。在抗日戰場上發揮了消滅敵人的作用。為研製子彈,在敵人重重封鎖下,火藥原料是找不到的,吳運鐸只好去找代用品。想方設法將紅頭火柴的頭刮下來,用酒精泡開,製成火藥。沒有酒精,就用老燒酒、蒸餾后,代替酒精使用。因為火柴頭爆炸力太強,他就用鍋灶上的煙鍋子摻在一起,配成合用的火藥。後來紅頭火柴用量大,根據地又供應不上,就從藥店裡買來雄黃和洋硝,混合配製,才解決了難題。製造彈頭的材料更加缺乏,他就試著把鉛溶化了注入模型,做子彈頭。但鉛經不住高熱,步槍有炸毀的危險,后改用銅元,放在彈頭鋼模里壓成空筒,做成尖頭的子彈頭,裡面灌上鉛,才試驗成功。為製造軍工機床,他就組織大家用廢鐵堆里找到的幾節切斷了的鋼軌,中間鑽洞安裝上模型,然後把鐵軌釘在案上,算是代用的“沖床”了。利用廢鋼鐵,加工成各種簡易的機床,裝備了軍工廠,突破了難題。先後發明、製造了各種地雷和手榴彈。在條件極端艱難、困苦的狀況下,軍工廠修復了大量槍械。為試製各種彈藥,他先後數次嚴重負傷,砸壞了左腿,炸斷四根手指,炸瞎了左眼,身上大大小小留下了無數傷疤。

吳運鐸,1917年出生於萍鄉安源。自幼到安源煤礦。因父親是礦上的記帳小職員,無法養活全家,少年吳運鐸做過挑煤工,撿過煤渣。他7歲時,正值共產黨領導的安源煤礦俱樂部為工人謀取福利,他得以進入煤礦東區職工子弟小學就讀,參加了兒童團並擔任宣傳員。由於煤礦上有許多機器設備,他少年時便對機械產生了濃厚的興趣,打風房中空氣壓縮機巨大的飛輪讓他認識到機器的力量,最大的夢想就是當管機器的工人。

1927年夏,國民黨反動軍隊開進安源,屠殺革命者,學校停辦,吳運鐸的家庭生活也陷入絕境。1931年,他隨家人遷到湖北黃石。經父親的同事介紹,兄弟幾人都進礦當了學徒,後來當了電機師傅。為了弄清機器工作的原理,吳運鐸在繁重勞動間隙把車間里的一個小閣樓打掃乾淨,當成了“書房”兼“實驗室”,把裝機器的破木箱翻過來當書桌,又省吃儉用買來一些工業小叢書,學習機械知識。他還開辦了講座,把機械知識講給工友們聽。

1937年,抗戰爆發后,共產黨在煤礦辦起了抗戰講座,吳運鐸天天去聽課,家中也成了工人集會的場所。他還參加了黨的《新華日報》的發行站工作,每天下班后便把報紙貼出去。礦主報告警察要捉拿他,他毅然參加了新四軍。他被派到皖南雲嶺的新四軍司令部修械所,在農舍的茅草棚子里開始了軍工生涯。1939年5月,他光榮地加入了共產黨。

在吳運鐸為時10年的革命戰爭生活中,他隨兵工廠從皖南到蘇北,再到淮南,然後轉戰淮陰、沂蒙山,后又渡海到東北的大連。為了軍工事業,他的婚事一拖再拖,還主動放棄了去延安學習的機會。他先後擔任過新四軍軍工部黨支部書記、華中軍械處副處長兼華東炮彈廠廠長、東北聯合兵工企業工程部副部長兼引信廠廠長和黨委書記等職務。

吳運鐸曾經三次負重傷,留下傷口100餘處,但都奇迹般地頑強活了過來,手足傷殘仍奮鬥不息。

當年,人民軍隊的兵工設備簡陋,加上缺乏經驗,生產的危險常常不亞於作戰前線。吳運鐸參加工作不久,在一次檢修土槍實彈射擊時,土造槍管突然爆炸,炸傷了他的左手。自此之後,他又三次負重傷,留下傷口100餘處,但都奇迹般地頑強活了過來,與死神擦肩而過。

有一次,發動機的搖柄突然掉下,砸傷他的左腳,後來傷口發炎,他發高燒40多度,左腿感染。醫生挖去腐爛的肌肉,在他的踝骨處留下一個月牙形的大洞,吳運鐸不得不拄著雙拐走路。

第二次,為了修復前方急需的舊炮彈,他從報廢雷管中拆取雷汞做擊發葯,雖然事先用水浸過,但雷管還是在他手中突然爆炸,他的左手被炸掉4根手指,左腿膝蓋被炸開,露出膝蓋骨,左眼幾近失明,昏迷不醒15天。

第三次,1947年在大連附近的實驗場,他和吳屏周廠長一起檢查射出去的啞火炮彈。突然,炮彈爆炸,吳屏周當場犧牲,吳運鐸左手腕被炸斷,右腿膝蓋以下被炮彈炸劈一半,腳趾也被炸掉一半。第三次負傷時,搶救的醫生怕他麻醉后醒不過來,做手術時連麻藥也沒敢用,但吳運鐸硬挺了過來。醫生用X光檢查后,發現他右眼裡還殘存一塊小彈片取不出來,就坦率地告訴他有失明的危險。吳運鐸卻說:“如果我瞎了,就到農村去,做一個盲人宣傳者!”在病床上,他利用尚存的微弱視力,堅持把引信的設計搞完,並讓人買來了化學藥品和儀器,在療養室里辦起了炸藥實驗室,製造出新型的高級炸藥。同時,他還學習日文,以便閱讀參考資料。

吳運鐸在新四軍醫院養傷的時候,聽前線下來的傷員介紹:由於武器缺乏,有的戰士還在使用鳥槍打仗;每個戰士一般只有3發子彈,平時為壯聲勢不得不用高粱稈把子彈袋撐起來;打完了仗還要把彈殼撿回來上繳以重新復裝。他在醫院再也躺不住,不顧傷口未痊癒,便拖著傷殘的身體、拄著樹棍回到工廠。第二次負傷時,他躺在病床上不能下地,就在床上畫武器的設計草圖,導致傷口迸裂,鮮血直流,但他渾然不覺,醫生不得不沒收了他的鋼筆和小本子。在新四軍里,鑒於日偽軍在淮南津浦路四處修築了碉堡群,步槍手榴彈難以對付,吳運鐸便設計製造出專門攻堅用的簡易平射炮。在攻佔雞崗的戰鬥中,36門平射炮一齊開火,碉堡即刻土崩瓦解。後來他又把炮的口徑從36毫米擴大到42毫米,增加射程到4公里。他設計製造的槍榴彈,射程達540米,也很受部隊歡迎。一次,美軍飛機轟炸日本佔領區時,投下的炸彈有8顆未炸,吳運鐸便去拆卸。此時,炸彈裡面的機件因震蕩變形,落彈又相距很近,一個爆炸就會引爆其它。吳運鐸讓大家躲到安全的地方,自己不顧生死,上前細心檢查構造,謹慎地拆下引信,不僅為民消除了危險,而且從中取出了大量炸藥。