皤灘鎮

皤灘鎮

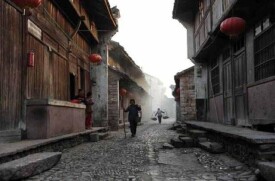

皤灘鎮,位於仙居縣城西約25千米處。皤灘乃永安溪獨一無二的五溪匯合點,即朱姆溪、萬竹溪、九都坑溪、又黃榆坑同點匯入永安溪,故皤灘有夜觀五月(指五個月亮倒影)之景。皤灘又是水陸交匯之地,沿靈江、永安溪的水路在皤灘攏岸,通往浙西的蒼嶺古道也在皤灘起步,這種連接東南沿海與浙西內陸的優越地理位置,便得她成為古代浙東南山鄉的一個著名商埠和古代食鹽之路的一個重要中轉碼頭。

皤灘古鎮位於仙居縣城西約25千米處。早在公元998年前,這裡就因水路便利成為永安溪沿岸一個繁華的集鎮。經過了千年的風雲,千年的沉澱和積累,皤灘仍保存三華里長,鵝卵石鋪砌的"龍"型古街。

街旁唐、宋、明、清、民國時遺留下來的民宅古居,氣勢宏偉、布局精美 的“三透九門堂”,朱熹送子就學過的桐江書院和曾獲得中國藝術展覽會金獎、第四屆國際博覽會金獎的針刺無骨花燈,那深厚的歷史文化底蘊,能讓你體會到千年文化的內涵。

皤灘鎮

皤灘鎮

皤灘鎮

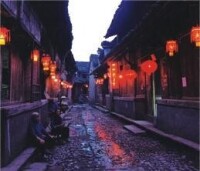

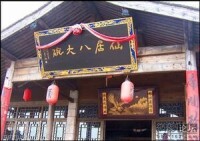

傳說中的古街上,節次鄰比的店鋪和古色古香的店名,依稀可見昔日古鎮的繁華盛景。這些老字號的店名,有的被寫在粉牆上,有的被鐫刻在門楣深處,墨跡依稀可辨。一字排開的石櫃檯,整齊的店面鋪板,街也是鵝卵石砌成的,呈龍鱗狀,遠遠望去好似一條蛟龍在地上翻滾。這便是赫赫有名的"龍"型古街,是求陰陽調和、人財兩盛的意思,應和了古代中國風水堪輿之說。

只可惜,這些完整的依稀瀰漫花香的院落,和沿街的店鋪雖然還在,已然 屬於了塵封的歷史。大多封存在了記憶之中,現為普通百姓居住,有些破敗,有些蕭條,不免讓人生出造化弄人的感嘆。

彎進一家賭局,天真的稚童在父輩臂彎中撒嬌,全然沒有了曾有的喧囂。一老嫗倚靠門窗之上,迷離的眼神告訴筆者,你們不屬於這裡。

出了賭局,小巷曲折彎轉,闖進了又一個豪門宅院,一個頭髮花白,顫巍巍卻依舊秀氣的老太太端坐在小凳上,手頭不停地滾動攥轉些東西。詢問之下,這些原來是蠟燭芯,既是消磨時間,又可賺些零碎小錢。院子里大石缸里盛著雨天房檐上低落的雨水,晒衣服的架子也是三兩根的竹子搭成一個三角架。我們把腳步放得輕輕的,生怕打破了這裡靜謐的氣氛。

長門堂

皤灘就是這麼個地方,時光一點點雕刻下痕迹,百年、千年過去,什麼都沒有變。花沒黃,唯有人老了。

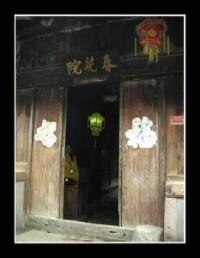

春花院

附皤灘古鎮簡介:皤灘古鎮,位於仙居中部的河谷平原上,距國家重點風景名勝區神仙居5公里。

鼎盛的清朝中期,皤灘古鎮頗具規模,主街道呈"龍"形,鵝卵石鋪嵌,彎曲有致,長達2公里,街面石板櫃檯比比皆是:除"水埠頭"外,鎮內還分佈著"埠頭"五處:武義埠、東陽埠、縉雲埠、永康埠和公埠。古鎮區集中大量明清古建築群,豐富多樣,有商家老店、民居古宅、妓院賭場、書院義墊、祠堂廟宇。自民國初期起,由於交通條件的變異及天災人禍,皤灘古街逐漸蕭條,特別是鐵路通車,使皤灘鹽路失去了原有的功能,皤灘市面也風光不再,但主體建築與結構卻保持完好。

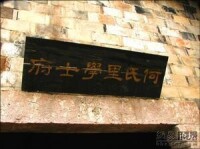

何氏里門堂

皤灘鎮

皤灘古街以其十分獨特的龍形結構引來不少國內學者。這條古街長達2.5公里,新建的街道已將它攔腰截斷,分成上街、下街兩段,下街模樣依稀,上街則保存完整,大量的古迹也集中在上街。

皤灘鎮

長 門堂長門堂又稱“貽厚堂”,清代雍年間,安徽桐城一位名叫張若震的學者送給當時長門堂的主人一塊匾,上書“貽厚堂”三字,所以,這裡又稱“貽厚堂”。長門堂的天井有點特別,它是兩個方形天井連接在一起成為一個整體的長方形天井,天蟛,當地人稱作“六堂”,所經這個四合院稱為長門堂,又叫大門堂。二天井中間原有一個氣勢均力敵不小的門桉。據說是重疊式跳擱牌樓。長門堂的前後天井,都以鵝卵石圖案是一朵含苞欲放的荷花,上方左右是兩條龍,這個圖案表明主人品德主潔,志向遠大。長門堂正堂太師壁上端掛著一塊匾,儘管匾木已部分腐朽,但貼金的“貽厚堂”三個大字,依然閃閃發光,顯得蒼勁有力。匾落款為“桐城張若震題”,時間為雍正壬子(1732)孟夏月,說明這塊匾離現在已有268的個年頭了。"貽厚堂"中"貽厚"的意思是遺留忠厚的美德,這是當時安徽桐城著名學者張若震對主人道德文章的高度讚美。掛在正堂門楣上的這塊匾寫著“洛社名高”四個字。“洛社”是我國歷史上“洛學”的一種組織,是當時的一種學術組織,"洛社名高"意思是在洛社中的名氣很大,威望很高。匾的右上主題有祝祠“瓚璜年學兄六旬榮壽”。落款為“瓊台齊召南”,瓊台,即天台,因天台有"瓊台雙闕"勝地,所經,瓊台,是天台的別名,齊召南,清代天台人,官司至吏部侍郎。可見這塊匾是齊召南送給他的一位名叫瓚璜的學友六十大壽的生日禮物。據初步考證,這塊匾距今已有200多年的歷史了。再看貽厚堂的建築,很有自己的特色,一些專家認為具有宋代的風格。你看,這兩廂的牛腿、樑柱的雕飾採用了剔空的透雕藝術,在檐下的梁(牛)腿上還雕有頭、身象龍,尾象魚的鰭魚形象,正在作噴水之狀,鰭是一種古代的吉祥物,象徵著安詳、康樂、幸福。正堂樓板下的角柱上用斗拱,起裝飾和支撐作有,既美觀又堅固,為貽厚堂所特有,反映了皤灘古代勞動人民特有的建築智慧和審美情趣。

板凳龍

綠色豆腐

何氏 里門堂何氏里,也叫大學士府,原有朝南臨街的門樓,門樓前曾立過8對旗杆,你看這裡還遺留著一個旗杆的底座。據傳,何氏家族在歷史上曾出過不少達官貴人、文人學士,這8對旗杆就是為他們所立的。何氏里是一個大天井套幾個小天井,廂房連閨房,後花園通船埠的典型的江南民居。據專家初步考證,此宅院為宋代建築風格,明清時期作赤修整。穿過天井,正南就是官報廳,兩邊木板牆上,貼滿了密密麻麻的官報,官報,是當時官府為高中舉人或進士的主人所送的捷報,相當於今天的錄取通知書。經過幾百年的風月,尢其是文革的破壞,這些官報上的字跡已經有些模糊,但有些字文還依稀可辨,如從其中一張捷報上,我們清楚地知道了當年何氏家族中的一名叫何朝華的人中了進士第四名。捷報廳太師壁上原業曾掛著一塊貼金的"大學士"匾。穿過廳堂,過邊門,即為後花園,花園的外牆外一大片 桔林,就是當年緊依永安溪的麗水埠。後花園的西南邊,有一座何氏讀書堂,在讀書堂邊上,還保存著一口千年古井,這井建於宋代,屬於台階式屋下井,這在全國也十分罕見。這口千年古井的旁邊,則是當初小姐的閨房,房梁朝下雕飾著12條形態各異的魚,寓意為“月月有餘”,據傳當年這根梁能隨天氣變換色澤,人稱“變色梁”。其樑柱牛腿上的雕刻十分精細,中間兩隻牛腿主體為鳳凰圖案,上方後部是亭台樓閣的透雕,前部是一獅子,下方為蘭花圖案,左或兩面只牛腿飾有白鶴、玉免等高浮雕,比喻這裡的小姐品格高尚,容貌秀麗。

沿著一條小巷穿進皤灘古鎮,還沒有來得及心疼,倒覺得走進了武俠小說里的情景。商鋪的旗號還在,門板卻緊緊關上。好像有什麼事情要發生似的。

麻糍

房子呢,淡雅的鵝卵石壘成的牆,遠遠看過去五顏六色,給古鎮平添了很多生氣。窗是木頭雕出來的,花式繁複。只是窗欞斑駁得很,上面的漆片迎風搖曳,似乎就要摔下來的樣子。門也是木頭的,門楣上有木刻的《水滸》和《三國》的小故事,小人像雕得栩栩如生,好像要跳將出來一樣。大門板上畫了哼哈二將的門神,雖然被雨水洗刷地模糊了一點。退遠一點,誰哼,誰哈,還是看得清清楚楚。

古鎮街上,正宗的老字號層出不窮,名字都起得古色古香,“蓬島源流”是藥店,“山珍海錯”是飯館,他們還管首飾鋪叫首飾局。這些老字號都被寫在粉牆上,墨跡依稀可辨。半人高的石頭櫃檯,整齊的店面鋪板,街也是鵝卵石砌成的,成龍鱗狀,遠遠望去好似一條蛟龍在地上翻滾。導遊說這就是赫赫有名三華里長的“龍”型古街,是求陰陽調和、人財兩盛的意思。

皤灘鎮梔子花香的院落 沿街的店鋪雖然還在,只可惜已經沒有人經營了。大多封上了木板門,改為百姓居住。有些破敗,有些蕭條,的確生出一點讓人心疼的味道。

彎進一家賭局,如今已經歸一戶李姓人家居住,天真的小女孩趴在八仙桌上做功課。大媽在廚房的灶頭上燒鹹菜,炊煙裊裊從煙囪里冒出來。當地人仍然劈柴燒飯。大媽熱情地打開一籃鮮楊梅讓我們嘗嘗。

出了這戶人家,小巷曲曲折折,轉個彎,一不小心又闖進一個豪門大院,一個頭髮花白,顫巍巍卻很秀氣的老太太站在一個堆滿草藥的竹匾前用手撥弄著這些東西。撥開“草藥”的杆子,露出一顆芝麻大小黑色的籽。才弄明白是蘿蔔的籽。據導遊說老太還是古宅的傳人。

院子里用鵝卵石壘起來一個小小的花圃,栽了一株美人蕉,一株梔子花,都開了大半,散開悠悠的香氣。大石缸里盛著雨天房檐上低落的雨水。晒衣服的架子也是三兩根的竹子搭成一個三角架。我們把腳步放得輕輕的,生怕打破了這裡靜謐的氣氛。

當然,吊足了我們胃口的是傳說中的勾欄院迎春院。七拐八彎終於尋見,院外的牆上“色賽春花”四個字依稀看見。迎春院分為外院、中院和內院。首先跨進外院,花花草草依然芬芳可見。只是美人不再,二樓的欄桿被叫做“美人靠”,不知被多少只紅袖拂過。

皤灘鎮迎面大廳里據說是藝妓表演歌舞詩樂的地方,地上鵝卵石做成一顆心和九個銅錢的圖案,寓意為“腳踩九連環,方得美人心”。轉到中院里就是一間間待客的廂房,不知道那一間是頭牌花魁的閨房。後花園里還是美人蕉、梔子花,還多了一棵高大的文旦樹,青澀的小柚子剛剛長出來。這個如今破敗的院落不知目睹了多少妓女的哀怨情仇、辛酸故事。

還沒有收拾好思緒,又走到古戲台前,一個小小的木頭戲台。“咚咚”踏上木頭台階,走到戲台上,恍然間又聽見鑼鳴鼓向,老旦、青衣粉墨登場的熱鬧場面。台下的人叫好喝彩聲不斷。戲台兩側二樓的陽台上可能是富貴人家才有資格坐著喝茶看戲的“包廂”。會不會有一位美麗的小姐對著台上英武的小生暗送秋波呢。

皤灘就是這麼個地方,時光一點點雕刻下痕迹,百年、千年過去,什麼都沒有變。花沒黃,唯有人老了。

皤灘的文化娛樂活動和很有特色的民風民俗,無不浸透著古文明的印痕和商業活動的氣息。

板凳龍起始於哪個朝代已無據可查。每逢春節、元宵節、舞龍隊都會敲鑼打鼓,穿村繞庄地遊行,非常熱鬧。

是皤灘鬧元宵時頗受鄉民喜愛的節目之一。鯉魚跳龍門出遊時,配以煙花和鼓樂。在元宵節舉行,又包含著新年的祝福。

卷地龍又稱九節龍。據當地宗祠堂簿記載,皤灘在宋朝時就有卷地龍,清代時比較盛行,民國初年相沿成俗,場面雄壯威猛,動人心魄。

皤灘觀音堂里,從古代開始供奉著陳十四娘娘(即胡則之妻陳思蘭)的雕像。每年七月七,陳十四娘娘要到十三都下葉村的娘娘廟赴會,其儀式非常隆重。

綠色豆腐指顏色為綠色的豆腐狀食品。可分為柴葉豆腐與樹果(苦櫧果)豆腐兩種。屬綠色食品,口感柔潤細膩,味微苦,清香。有清熱降火,減少血管中膽固醇之效。

主要原料是豆醬與菊花腦。豆醬亦稱“豆瓣醬”,是豆類的釀造製品。

麻糍將糯米蒸熟后,再搗糊壓扁而成。在粘稠的麻糍中包進用豆腐乾、豬肉、腌菜等炒熟的餡料放進鍋里烙成兩百黃,即可食用。

用麥麵糰作皮的餡餅。

在鏊盤裡把麥粉摻柴葉汁的稠糊烙成圓形的薄皮,然後放入柴葉豆腐、豆芽菜、米面絲、海帶絲、肉絲等炒熟的作料,捲成筒狀、立等可吃。

從上海前往皤灘的豪華大巴,每天上午和下午各有一趟,先走滬杭高速公路,再轉入杭寧高速,車程6小時左右。從楠溪江方向到仙居的車比較少,每天只有一趟,必須仔細小聽當地的百姓,造成不要錯過了。從仙居汽車站有車可到皤灘,需1個小時。