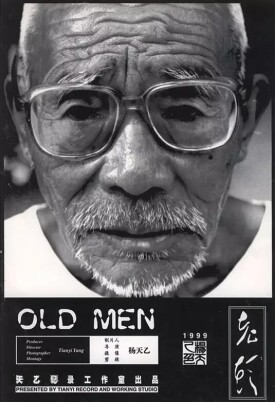

老頭

1999年楊天乙執導電影

《老頭》是由楊荔鈉執導的一部紀錄電影,該片於1999年在山形國際紀錄片電影節上映。

該片真實地再現了一群居住在北京城的老頭們的生活狀態。

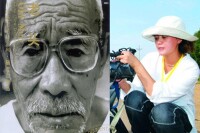

劇照

以前常碰到的拍紀錄片的場面,至少在三人以上,用的是“正規”的攝像機“BETACOM”,掌機者腰大膀圓,有旗杆一樣高舉著的話筒桿。一般人遠遠望見,都知道“電視台的人來了”。這些拍紀錄片的人,是在聚焦什麼、尋找偉人某某、守望一個悲歡離合的故事……等等。而現在這個與影視無關的人,端著自己的“掌中寶”,站在一群被我們的目光忽略掉的老頭旁邊,拍起來了。問她為什麼要拍,回答她自己也是這個小區的一個住戶,某天又一次路過這群街邊老頭時,因為好奇,停下來和他們聊天,發現他們非常有意思,就想拿鏡頭來拍他們。

開頭楊天乙也是按照“電視台的做法”,找了台“專業”的“BETACOM”和專業的攝像師,組成了個班子很“專業”地幹起來了,結果發現有的老頭被嚇得躲在一邊,有的面孔僵硬得像一塊生鐵,有的說話變成“趙忠祥”。後來她解散了她的“攝製組”,那是1997年年初。這一“泡”,直泡到1999年,從街邊泡到老頭的家裡,泡到街邊的樹葉長出又落下,泡到其中幾個老頭相繼永遠消失,最後泡出二百多個小時的素材帶。

片中這些素材後來成為一部取名《老頭》的紀錄片,也成為楊天乙這個從來沒有摸過影像器材的年輕人的紀錄片的初始之作。

| 導演 | 楊荔鈉 |

|---|---|

| 策劃 | 楊荔鈉 |

| 攝影 | 楊荔鈉 |

| 剪輯 | 楊荔鈉 |

| 製片 | 楊荔鈉 |

1997年年初開始拍攝的時候,楊荔鈉按照“電視台的做法”,找了台“專業”的“BETACOM”和專業的攝像師,組成團隊很“專業”地拍攝起來了,結果發現有的老頭被嚇得躲在一邊,有的面孔僵硬得像一塊生鐵,有的說話方式很像主持人“趙忠祥”。後來她解散了“攝製組”該片從1997年年初拍到1999年,累積了二百多個小時的素材帶。

老頭

| 上映時間 | 地點 |

|---|---|

| 1999年 | 山形國際紀錄片電影節 |

| 2000年 | 德國 |

| 2000年 | 中國 |

| 2000年 | 巴黎真實電影節 |

| 2001年 | 德國萊比錫紀錄片電影節 |

劇照

| 獲獎時間 | 獎項名稱 |

|---|---|

| 1999年 | 日本山形紀錄片電影節亞洲新浪潮優秀獎 |

| 2000年 | 巴黎真實電影節評委會獎 |

| 2001年 | 德國萊比錫紀錄片電影節“金獎”、”觀眾最喜歡的影片“獎 |

片中場景極其簡單,基本上就是老頭“扎堆”的街邊和若干個老頭的家裡,畫面樸實簡明得毫無“技法”和“功夫”,但卻使觀者感覺到其中人物的心跳、呼吸甚至汗味。老頭們如我們的視線常常飄過的那種景觀:不規則地坐在人行道上,屁股下有的是摺疊凳,有的是石頭,話題是有一搭沒一搭的:物價……香港回歸……十三大人選……劉老頭的病……張老頭的外孫女的對象……鏡頭也跟隨某個老頭回家,這是一個獨居老頭的家,鏡頭看他做飯,是孤老人為自己做的那種飯:現成的饅頭;兩個西紅柿炒一個雞蛋。

以“專業”的眼光看,這些畫面素材技術上還有欠缺:畫面不夠穩當,錄音有時也不清晰,但卻可以清晰地感覺到一顆關懷之心在鏡頭後面。有一個畫面我一直難忘:鏡頭從老頭們背後拍過去,他們的前面是街,街上有自行車和汽車駛過,老頭們這時都無話,看著街。這個畫面素材持續10多分鐘沒有中斷,我在緊盯這10多分鐘畫面的觀看中,恍惚自己已身置於老頭們的這個“島”上,呆看著面前洶湧的激流……

一種有關此片的觀感是:做老人真是一件恐懼的事情。延伸到北京那些“老”紀錄片人的飯桌上,談論這部片子也成了件恐懼的問題,因為它太刺傷大家的自尊心了。

《老頭》這部紀錄片的真實影像是通過固定機位的拍攝來實現的,固定機位的攝影會給觀眾造成一種旁觀現實的感受。這部影片在拍攝時攝像機的機位有時會很低,就像是一個坐在一群老頭中間而又不被老頭們發覺的旁觀者的視角。在這部影片中最具有真實感的鏡頭是宋老頭病重的鏡頭,幾乎就是一位老者在死亡盡頭的掙扎。影片通過對宋老頭的記錄表現出一位老人最後的時光。《老頭》展現給觀眾的不僅僅是一種暮年的生活方式,更多的是站在壯年的角度去關懷垂垂老矣的人們。(逯俊寧評)