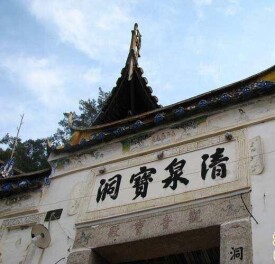

清泉洞

清泉洞

清泉洞位於福安市穆雲鄉桂林村鳳翔山側峰,距福安市區45公里。洞由嶙峋怪石構成。左濟公岩,右蛤蟆石,上磐石如金龜覆蓋,山石嵯峨,各具奇姿。

清泉洞,洞寬9米,深32米,曲折深幽,可容500多人。洞中有一股岩泉,清澈甘甜,逢旱不竭。相傳有白蓮劉氏七姑避亂隱修於此,以岩泉煉仙水施捨鄉里,防瘟卻疫,後人祀之,不計其年,俗稱“仙水洞”。清光緒十三年(公元1887年),由桂林王貢南倡辟全洞。洞大廳仿普陀景:塑觀音雲遊偈,原仙姑讓居後座。蓋文昌閣、奉魁星,作鄉學子讀書之所;修環牆,築洞門,撰聯曰:“洞彌雲氣古,泉寫道心清”,遂定今名。1985年重修擴建。洞大殿現塑釋迦、觀音寶像,新建南極閣,土主堂及白雲院等。同時在濟公岩下新辟洞宇一間,面積30平方米,供遊客作娛樂場所。洞外還有清泉塔一座。

清泉洞風景照

回家后,貢南公就放下尋墓地的事,建議村人開洞建閣,螺蜂祠堂董事齊齊同意,開春便動工挖掘,越挖越大,原來狹窄的小洞口,最後竟掘成一個能容納上千人的大廳;最最奇特的是洞頂一塊金龜大石,足有兩座房子那麼大,像是天賜的屋頂,覆蓋著前後兩座大廳,整個洞不用一瓦一木。

開始挖洞時,村中有個工人名叫王毛明,晚上留在洞里看工具。每到晚上睡覺時,就發覺洞里有男的、女的、老的、幼的說話聲,還有彈琴聲,歡樂聲……毛明以為是妖怪,不敢在這裡睡覺,驚得跑回村裡去。他這一說,其他工人也不敢去挖洞了。

幾天後,貢南公寫了一紙祭文,向洞中仙人祝告,請眾位仙人夜晚勿在洞內大聲喧嘩,使工程早日完工,以祭祀眾仙萬年香火。一紙祭文果然有用,從此晚上非但寂靜無聲,而且洞口雲氣瀰漫,傳來陣陣香氣,加上泉水叮咚作響,真如仙景一般。貢南公見此情景,當即提筆在洞門石柱上寫了一副對聯:

洞彌雲氣古

泉寫道心清

這副對聯頭尾四字聯得很特別,從頭念是“洞古泉清”,從尾念是“清泉古洞”。從此“清泉洞”的美名就永遠留傳下來;又因洞內一潭泉水清澈長流,每逢夏日,山風習習,涼氣沁人,成為避暑勝地,百姓又叫它“清暑洞”。洞旁建起一個文昌閣,供文人學子讀書,不少人後來真的出仕成大貴了。

夏日炎炎,穆陽桂林村的鳳翔山下卻有一個消暑休閑的好去處—清泉洞。

“媧皇煉就補天余,遺落人間架洞虛”。此洞由一塊巨石覆蓋而成,洞深三十二米,寬九米,巨石下清泉汩汩,常年不竭。洞內嵐氣飄動,清幽而涼爽。古有詩云其清涼境界:“誰覺火雷當夏令,山中六月已如秋”。

站在洞門前遠眺,穆陽溪水悠悠流淌;獅子岩躍動著勇猛的身軀。而兩側山脈又如鳳凰向著太陽預展翅飛翔。山洞前翠竹森森,清風剪剪;山洞后青松挺立,松濤陣陣,給人心曠神怡之感。

洞旁岩崖上的“墨斗石”,“蛤蟆朝龜”惟妙惟肖。而岩下則大洞連著小洞,岩壁上的濟公頭像畫和詩詞題刻又給人們以尋古探幽的美好意趣。

“洞彌雲氣古,泉寫道清心。”相傳古時有白蓮劉氏七姑避亂隱居此洞修真,以洞中岩泉練仙水施捨鄉里除瘟去疫,當地群眾感念其恩,“後人祀之,不記其年”。

縣誌記載: “清光緒十三年,鄉人王貢南始辟全洞,仿普陀景觀,塑觀世音雲遊像,並建文昌閣,奉魁星,作鄉學子讀書之所。”清泉洞從此烙印上了宗教和文化的印記。

洞主碧仙姑乃杏園名醫王公之女,在此修持四十餘年,墾荒植竹,積賢修益使此洞規模日具。她深諳醫術,憫貧恤苦,施藥濟世,遠近百姓均仰其高行。由此香火日盛,遊客日眾,遂成了穆陽遠近聞名的風景區。

清泉洞的松,竹,石,泉每一景物都有著她的清醇,麗質和堅貞。在這裡幽游你感覺不出激情和熱烈,而是清新和淡淡的冷靜,仿若得到心靈的洗禮。

你看那墨斗石上的雙松展盡了青松的風華。“石狹難沾土,心堅不改容,莫愁方六尺,終必上蒼穹。”而洞門前的那一片勁節虛心的綠竹:“移取珞迦一片林,蔥籠深護小雷音。朝山且拂凡心靜,無許洞天入俗塵。”

漫步洞中,涼風侵骨。聽泉水叮咚,看清水漣漪。喝一口清泉便會覺得透心涼。“天開石罅一泓清,我佛慈悲瀉凈瓶。虔折柳枝來醮得,靈台灑試鏡長明。”融入這自然環境中,你什麼都可以不思,什麼都可以不想。這裡分明是個心靈寧靜的棲居地。

清泉洞又是穆陽溪流域的一個文化高地,當地名流陳鐵民,林卓午,繆幫鏞,曹英庄……等曾仗履登臨。他們在這裡吟唱,酬和,感懷風物,借景抒情。

一九三〇年閩東革命的領導人陳鐵民經過清泉洞寫下了:“霜殘三徑菊,夢破一聲鍾。危崖空帳望,南國雨兼風。”面對國家的紛亂和貧窮,憫國憂民的他是怎樣沒有幽游山水的好心情。

一九四八年,一代郵表鄉賢林卓午先生,因國共通郵之事受到民國政府的控制使用,回到福安后他深感國事日非,民不聊生,毅然自動引退。他在洞中留言:“絕代有佳人,幽居在空谷。可惜出山難,春光丘壑沒。當日錮宮牆,誰人識王嬙。琵琶彈萬里,大漠美名揚。”吟出了自己在當時的時局下難施才幹的一種苦悶心情。

一九四〇年曾經籌建福安縣國民黨黨部,開辦穆陽小學女子教育的閩東才女曹英庄女士游清泉洞題詠“清泉寶洞恣游觀,無那塵心解脫難,羨煞齋堂諸善女,如來幡下任盤桓。”年輕的才女心中有一番理想和事業,故此“塵心解脫難”。然而其因出生名門望族,經歷了歷次政治運動的折騰,當年的理想並沒有完全的實現。四十年後八十高齡的她重遊故地卻感慨萬千:“一生身世半愁中,到此真教五蘊空。何日青燈黃卷下,抄經手借佛香烘。”老年詩人觸景生情已嚮往那青燈黃卷的生活了,給人留下了命運多舛,人生苦短的滄桑感。

解放前更有一位無名氏回到故鄉在清泉洞留下明志詩,“不附青藤上絕崖,嶙峋怪石自安排。曾經一滴清泉水,流到滄瀛不覆回。”那不附權貴,剛直不阿的性格躍然壁上,令人心生敬佩之情。

山水有情。故鄉的清泉洞給人們予力量也給人們予精神的慰藉。留下了一段段令我們回味的歷史雲煙。