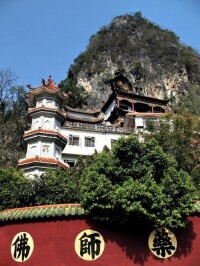

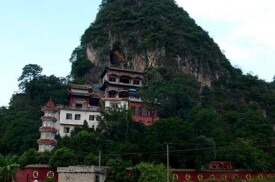

鵝翎寺是荔浦市荔城鎮東南面的一座具有上千年歷史的古老寺廟,幾興幾衰,延綿至今,依然香火未斷。始建於唐朝大宗年間,為荔浦市古八景之一,曰“鵝翎應禱。屬佛教文化聖地,是區重點保護文物。

鵝翎寺

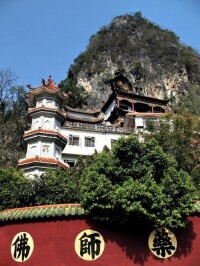

鵝翎寺位於荔浦市城南2公里處。該寺群山懷抱,一水來朝,洞穴幽深,風景優美,為該市名勝之冠。

鵝翎寺

鵝翎禪歷史悠久,始建於唐朝,唐代大詩人

劉禹錫曰:“山不在高,有仙則名,水不在深,有龍則靈”。據民國三年的荔浦縣誌載,宋朝紹興三十二年夏天,久旱無雨,田禾枯焦,於是有民眾到鵝翎禪寺求雨,果然菩薩靈應,當時正是紅日炎炎,夢完香后,天空雲集,雷聲大震,一場大雨傾盆而下,遍及全縣四面八方,從此禾苗得救,起死回生。結果早早喜獲豐收。“鵝翎應禱”的事一直流傳到今。縣誌還有記載,唐朝

禪宗領袖六祖惠能大師曾來荔浦縣隱行傳經多年。鵝翎禪寺因得享此佛根,加上鵝翎應禱的故事流傳,從此名聲大震。古往今來,鵝翎禪寺素以風景優雅,諸佛靈應而聞名於世。多少名人雅士莫慕名前來觀光遊覽,多少信男善女從四面八方到來虔誠朝佛。

七十年代后,鵝翎禪寺經過數年修建,現已煥然一新,緬麗奪目的佛教殿堂,宏偉壯觀。一尊尊慈祥端莊、精美殊妙的諸佛金身聖像栩栩如生。歷代文人墨客留下來的名聯佳詩,現仍保存多處,供游隊觀賞。還有千百年流傳下來的出米洞,石壁上還保留有一小孔,傳說在許多年前,白白的大米,就是從這個小孔里流出來的。流出的數量剛好夠寺內的僧尼們吃,並無剩餘。后被一位俗人發現,他起了歹心,一天晚上深夜,他偷偷地把小洞鑿寬,幻想讓大白米不斷流出來,趁此發大財,誰知小孔被鑿寬后,從此白白的的大米再也不流出來了。遊人看了寺內的故事傳說,又看了歷代名聯佳詩和風光美景后,令人讚嘆不已。

鵝翎寺自一九八七年經縣委、縣府批准恢復佛教活動以來,由釋凈法師住持,晨鐘暮鼓開展法務活動,弘揚佛法。從此,四海前來觀光敬香的信眾和遊人絡經絡繹不絕,實為旅遊勝地。

鵝翎寺分上下兩層。第一尊大佛就是

彌勒佛(大肚和尚)他袒胸露腹,安詳而坐,他笑口常開,無憂無慮,他好想對大家說但願眾生都放下煩惱,放聲大笑吧。遊人再上數級階梯,便是地藏王殿。再往上就是大雄寶殿,觀音菩薩正坐中間,她大慈大悲,救苦救難,普渡眾生,她的崇高品德深受世人崇敬與愛戴。大雄寶殿還有書馱和關羽兩大名將,寶殿兩旁坐的是十八羅漢,他們各有不同的姿態和不同面孔。十八羅漢兩旁還有青龍和白虎伴隨。最上層是新建的玉佛殿供奉釋迦牟尼和觀音大士,龍洞內塑有

達摩、惠能和林濟宗師三尊聖像。鵝翎寺為荔浦古八景之一。