王之銓

原台灣水泥公司執行副總

頭橋鄉賢王之銓(王量)先生於民國二年癸丑歲(公元1913年)出生於江蘇省江都縣安阜洲益國洲頭橋北街(今揚州市廣陵區頭橋鎮頭橋社區第四居民組古橋路路北),生前在由其父親創辦於頭橋都天廟的江都縣二學區南四路小學(今揚州市邗江區頭橋鎮中心小學)中學習,大學時代,王量於民國二十四年(公元1935年)畢業於上海光華大學商學院會計系。畢業后通過資源委員會會計人員特種考試,派任資源委員會工礦會計制度設計工作,民國二十六年(公元1937年)調任中央鋼鐵廠主辦會計。抗戰時期,中央鋼鐵廠中止籌辦,調任資源委員會鎢業管理處首席秘書。民國三十三年(公元1944年),派往美國實習鋼鐵廠會計制度及企業管理,同時入美國匹次堡大學研究院研習會計理論。民國三十五年(公元1946年)秋,王量自美返台,任資源委員會專門委員,襄理業務委員會水泥組組務。民國三十八年(公元1949年)轉任台灣水泥公司協理,建立財務會計及管理制度,奠定了台灣水泥公司公營時期的財務基礎。1954年(台灣稱民國四十三年),台灣水泥公司移為民營,王量仍任副總經理、執行副總經理。繼此,台灣水泥公司不斷擴展,成為移轉民營企業中最為成功的範例。台灣標準成本制度的推行,實以台灣水泥公司創其始。

1953年(台灣稱民國四十二年)初,台灣當局為改進公營事業會計制度,特由美援運用委員會組設視導團,延聘中美專家分組視導,他參與其事,頗有作為。他業務之暇,兼任台灣政治大學、東吳大學、淡江文理學院教授,歷20餘年。1960年(台灣稱民國四十九年)譯美國卜洛克氏成本會計一書,印行數版,為弘揚會計學術作出貢獻。此後申請執行會計師,連任台北市會計師公會理事。

王之銓(王量)的父親是揚州頭橋著名鄉賢王鑒人(揚州市廣陵區頭橋鎮古橋路人,本名王繼先,字鑒人,習慣稱謂王鑒人、王裕泰,敬稱王大地主,民國江都縣頭橋鄉鄉董、鄉議長,甲級議員,頭橋王裕泰醬園掌柜),母親“林氏孺人”(揚州市廣陵區頭橋鎮頭橋村十圩人),父母在民國頭橋鄉均為政商要員與望族大戶,原配妻子為頭橋本鄉人士朱月仙女士。王之銓(王量)先生是“中國航空發動機之父”------吳大觀先生,在《我的中國心》中口述對其有影響的頭橋籍五表哥,系揚州廣陵地方史料《頭橋鎮志》中有記載的頭橋籍台胞之一,上世紀80年代病逝於台北,其家屬後裔現居美國。現有頭橋鄉賢王之銓(王量)由香港轉來的函件存世。

王量故鄉揚州頭橋沙洲

故而,王之銓先生出生的故鄉“頭橋鎮”,在民國時屬當時“江都縣”(“民國江都縣”即今“揚州市”,“民國江都縣”的縣城位於今揚州市中心的“廣陵區”一帶),便是這個原因。所以,其出生的原“江都縣安阜洲益國洲頭橋北街”,即今“揚州市廣陵區頭橋鎮頭橋社區古橋路(路北)”。

王量生前單位台灣水泥公司

王之銓(王量)先生生前不但供職於台泥公司,同時在台還兼任數所高校經濟學、會計學教授。曾於民國四十三年(公元1954年)開始,在台灣東吳大學教授成本會計學,從教30多年,頗受好評。民國六十七年八月至七十三年七月(註:民國建國於公元1912年,1949年10月新中國建立后中止存在,由於此處為引用自台方資料,故其所述的民國六十七年八月至七十三年七月即指公元1978年8月-1984年7月)出任台灣東吳大學會計系主任,1984年王量教授屆滿退休,由馬君梅女士(揚州寶應人,後任台灣東吳大學副校長,在台任“國家文化藝術基金會監事”。)接替主管該系。

據台灣東吳大學關於頭橋鄉賢王量教授的簡介記載:“···教授平素教學認真,態度慈祥,與同學們有親近之感···”,因此,台灣東吳大學的學子們對敬愛的王教授,均以“···‘好好先生’稱之,實非過譽。···”,鄉賢王量平素較為斯文,說話講課聲音低沉但卻又條理清晰,通俗易懂,故而,台方資料顯示“···王教授授課時音量不宏,非注意聽講則不易聽清楚,然因講來有條有理,極能吸引同學們注意,故上課時課堂極為肅靜,除教授及抄筆記之聲音外,別無其他聲音可聞。···”王之銓(王量)教授諄諄善誘,非但教導有方,而且善於將學理知識應用於企業管理實際,同時注意在台灣東吳大學會計系提拔該系同學投身台灣水泥公司工作,使得該校歷年來“···每屆畢業生都有一、二位投身教授服務的台灣水泥公司,在教授領導下工作,成績斐然,為該公司重要之幹部。···”

王量生前教學的台灣東吳大學

頭橋鄉賢王量(王之銓)秉承了揚州頭橋王氏一族“博濟為懷”的高尚家風,在台灣亦出資資助清寒學子繼續完成學業,以致台灣東吳大學至今仍保留有“王量教授獎學金”項目。

【附:台方資料台灣東吳大學“王量教授獎學金”全文】

王量教授獎學金

· 申請期限:4月及11月 ~

壹、宗旨:

王量教授為獎助家境清寒、品學兼優之會計學系學生,特捐贈東吳大學獎學金,以逐年孳息撥充之。

貳、申請資格:

1.會計學系學士班在學學生。

2.家境清寒,需財務補助者。

3.前一學期學業總平均及會計學科成績均在各該班十分之一內者。

4.前一學期操行成績在八十五分以上者。

5.未領其他獎學金者(限於同期)。

參、獎學金金額及名額:

名額視孳息金額而定,每名新台幣參仟元整。

肆、申請日期:

伍、申請手續:

申請者於限期前填寫「獎學金申請書」一份並檢附左列文件向會計學系申請。

1.家境清寒證明書(向家長戶籍所在地鄉鎮區公所申請)。

2.學期成績單一份。

3.最近兩吋半身照片一張。

陸徠、審查與評定:

由會計學系系主任就本辦法第貳條予以審定。

柒、公布及給獎:

會計學系系主任應就審查結果函告捐助人蒞校頒獎。

捌、本獎學金孳息撥充后,如有節餘得由捐助人會同會計學系主任

徵得校方同意,作其他獎助本系同學之用。

玖、附則:

本辦法經捐助人同意后,自民國七十一年十一月(公元1982年11月)起實施,民國七十四年元月(公元1985年1月)第一次修正,民國九十二年十一月(公元2003年11月)第二次修正。

揚州頭橋王裕泰醬園百年古宅

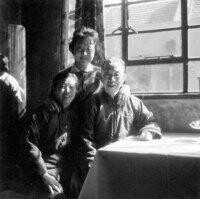

王量親屬王之鑫

結合《頭橋鎮志》、《邗江文史資料》等多部史料文獻及其大哥王之鑫親屬傳記《我和以瑩(平民)的往事回憶錄》記載,王量的父親是頭橋著名鄉賢王鑒人(1875-1948,本名王繼先,字鑒人,即王大地主),母親是頭橋林氏孺人,林氏與吳大觀先生是同村的鄉賢。王量(王之銓)的祖父則是頭橋著名鄉賢王風泰(鳳泰),祖母是頭橋李氏孺人。而王量父親王鑒人的祖父則是頭橋鄉賢王立本先生,王立本的母親是行載揚州《江都縣誌》的頭橋彭氏孺人,彭氏是王量父親王鑒人(王繼先)的曾祖母。王之銓(王量)先生的幾個兄弟姐妹等分別是:大哥王之鑫,二哥王之鈞,三哥王之銘,四姐王之英和六妹王之蘭,表弟吳大觀(吳蔚升)。其相關情況具體如下:王之銓(王量)先生的父親,是揚州頭橋著名鄉賢,頭橋首富王鑒人(王繼先,人稱王大地主),王鑒人出生於江都縣安阜洲益國洲頭橋北街(今揚州市廣陵區頭橋鎮頭橋社區古橋路),王之銓的祖父,亦是頭橋歷史上晚清時代的著名頭橋鄉賢王風泰(王鳳泰),原從事騾腳行(運輸業)生意,後於清道光年間改行開辦醬園,並由王鑒人繼承槽醬產業--------頭橋王裕泰醬園。王鑒人在頭橋常以樂善好施著稱,生前有過很多善舉,民國時,在“教育興鎮”理念的思路下,創辦了鄉境第一家小學,吳大觀先生與他的五表哥王之銓(王量),都是這所現存於揚州頭橋鎮的小學里的早期學子。正因祖傳醬園老店聲名遠播,遠達南洋,且在頭橋鎮口頭頻率較高,加之品牌效應的緣故,因此舊時頭橋鄉民一提到這家古老醬園字型大小,即會本能地想起王之銓(王量)的父親王鑒人(“王大地主”)本人,故而,這便是該醬園老店名稱字型大小,常被當作“王大地主”的“習慣稱謂”之一而傳承的客觀原因。

王之銓(王量)先生的母親,是頭橋本鄉人氏“林氏孺人”。其家族背景,亦是在頭橋鄉境非常知名的紳士家庭。史載,“林氏孺人”出生於江都縣安阜洲長興洲十圩(今揚州市廣陵區頭橋鎮頭橋村十圩),“林氏”於清光緒二十一年(公元1895年)嫁入王鑒人(“王大地主”)家中,從而成為“江洲王氏大家族”的家庭成員之一,並與其生下四子兩女。結合《頭橋鎮志》等多部鄉境史料記載,“林氏孺人”的兄長(“王大地主”的姻兄),是頭橋鎮歷史上比較有名的鄉紳林壽庵先生(頭橋鎮頭橋村十圩人)。史載,王鑒人年青時曾“···與姻兄林壽庵儒士游,嗜學甚篤,有志習舉···”,然而,最終“···因需佐父(註:指王量先生祖父,吳大觀先生外公)營商,未克遂願。···”,故沒能完成與林壽庵的當年理想。林壽庵與“王大地主”一樣,均系熱衷教育,關心鄉里,澤被後生的著名鄉賢,生前對頭橋鎮尤其是頭橋村的教育事業,貢獻巨大。“林氏孺人”的兄長林壽庵先生,系民國江都縣第三區頭橋鄉(今揚州市廣陵區頭橋鎮)鄉議會乙級議員,史載民國頭橋鄉議會,共設有甲、乙級議員計18名,其中乙級議員9名,而林壽庵先生位列“頭橋鄉乙級議員”名單第3位。所以,王之銓(王量)先生的母親“林氏孺人”,無論其婆家“王氏家族”,還是娘家“林氏家族”的主要成員,在舊時江都縣頭橋鄉(今揚州廣陵區頭橋鎮)均屬政商兩界上流社會人士。

王之銓(王量)生前受頭橋“王氏家族”良好的傳統家風教導,並繼續發揚光大,故而其生前也如其父母(王鑒人與林氏孺人)一般,非常熱衷於社會公益與教育事業,其在台灣東吳大學所有報酬全部捐助獎學金,由他翻譯出版的會計學書籍,一時風行島內。鄉賢王量在台灣曾有一句名言,記載於東吳大學:“一個人能將所學的貢獻給社會,為我個人最大之安慰。”這席公而忘私的肺腑之言,曾深深感動了台灣東吳大學學子,故而台方資料對此曾無限感慨地評論道:“···語重心長,值得同學們再三咀嚼。···”

上世紀80年代,吳大觀五表哥王之銓(王量)先生不幸病逝於台北,非常感人的是,就連其逝后的唁禮奠金,亦全部用於資助台灣清寒學子繼續完成學業,台灣平時常受其無償資助學業的數十青年學生,紛紛自動向王量(王之銓)家屬哀求帶孝守靈,此事在台灣“···公諸報端,時人皆贊···“。