共找到2條詞條名為鼓兒哼的結果 展開

- 一種中原民間說唱藝術

- 南陽大鼓

鼓兒哼

一種中原民間說唱藝術

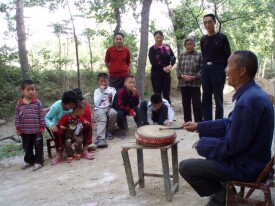

鼓兒哼,中原民間說唱藝術的一種,因其表演形式為一人表演、以擊鼓和碰擊犁鏵片為伴奏擊節樂器,演唱時,起腔及落腔的拖腔都是用鼻子哼出來的而被稱為鼓兒哼、犁鏵大鼓等。其旋律唱腔、伴奏、語言、音韻及其曲目在眾多說唱藝術中獨具一格。

鼓兒哼又稱鼓兒詞、南陽鼓詞,是南陽本地曲種之一,源於唐代的道調、道曲。20世紀20年代之前是鼓兒詞的興盛時期,以鎮平縣為集中地,主要分佈在南陽、社旗、唐河、新野、方城等地。新中國成立后,隨著“翻身文藝”的興起,演唱活動復甦,到上世紀70年代,在表演中加入三弦伴奏,並改進唱腔,稱為“南陽大鼓”。

南陽戲曲文化早在張衡的《南都賦》中就可見一斑:“齊童唱兮列趙女,坐南歌兮起鄭舞”,而今天的南陽,仍是“小戲遍地跑”的戲窩子,南陽大鼓就是其中一例。鼓點聲聲不斷“鼓兒哼是南陽的稀有曲種,其伴奏的主要樂器為一面鼓,加之尾句拖腔哼聲較重較長,所以稱這種劇種為鼓兒哼。”南陽最早的鼓兒哼戲班由鎮平藝人李效成、劉金魁等於1928年創建,它採用墜子的唱腔旋律,糅合鼓兒詞的板式腔體,繪聲繪色,聲情並茂,悅耳動聽。

該戲農閑時常在民間演出,其樂器不多,演員陣容不大,對演出場地條件要求不高,故而深受群眾歡迎,在此基礎上創新而來的南陽大鼓加入了三弦伴奏,旋律獨特,三弦演員還可以與主演進行交流,或兩人對口演唱,使演出形式更加靈活。

鼓兒哼演唱的曲目分長篇和短篇,傳統曲目內容浩繁,良莠雜陳。長篇大書可以演唱幾場到幾十場,有《包公案》《施公案》《大八義》《小八義》等60餘部;短篇以300句為限,或取材於民間故事,或取材於社會生活,或是長篇大書中的節選,有《拉荊芭》《十字坡》《桃園結義》《劉全進瓜》《羅成算卦》等50餘篇。

鼓兒哼還有“書帽”———即趣味性很強的小段,《十八扯》《大實話》《顛倒歌》《鴨子跳坑》是久演不衰的保留節目,其語言簡練生動,逗趣引人,作為大書開演之前的開場,頗受聽眾歡迎。