印度洋板塊

六大板塊之一

印度洋板塊,為次級的大陸板塊,其屬於印度洋澳洲板塊的一部分。形成於九千萬年以前的白堊紀,自非洲東部的馬達加斯加分離。印度洋板塊現在向東北每年移動5厘米,而歐亞板塊每年向北移動2厘米,因此導致歐亞板塊變形。

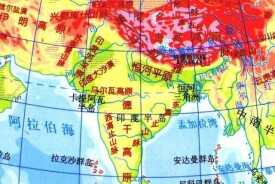

印度洋板塊(Indian Ocean plate)為次級的大陸板塊,屬於印度洋澳洲板塊的一部分,包括印度次大陸和印度洋。印度洋板塊形成於九千萬年以前的白堊紀,自非洲東部的馬達加斯加分離,每年向北漂移15厘米,大約在五千到五千五百萬年以前的新生代的始新世時期和亞洲撞合,這一時期,印度洋板塊移動了約二千到三千公里距離,比已知的任何板塊移動的速度要快。

歐亞板塊南緣,沿印度與尼泊爾剪切帶(orogenic belt),由沉積物擠壓凸起,形成了青藏高原和喜馬拉雅山脈。印度洋板塊現在向東北每年移動5厘米,而歐亞板塊每年向北移動2厘米,因此導致歐亞板塊變形,而印度洋板塊每年被壓縮4毫米。

.

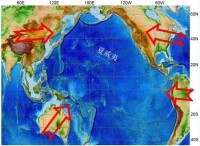

印度洋板塊包括印度洋的北部、中東和東南部、印度半島、大洋洲的大陸、島嶼及鄰近的海洋。由於大洋中脊軸部或裂谷帶多為各大板塊之間的邊界,這裡淺源地震、火山活動頻繁。根據海底擴張學說,地幔岩漿在大洋中脊處上升並固結,生成大洋地殼,較老的地殼被推向兩側,使洋盆面積不斷擴張。據推算,寬達1.5萬公里的太平洋僅需1.5億年左右即可形成。當移動的大洋板塊與大陸板塊相撞擊時,其前緣俯衝到大陸板塊之下,形成深海溝。因地幔岩漿的上升作用不僅發生於海洋,也在大陸深處進行,導致大陸發生破裂,形成地溝,處於兩側地殼向外擴張和產生新洋殼的前夕,可視為胚胎型大洋。進而發展,即會產生海水灌入,並不斷向兩側擴張推移,這就是洋殼形成的幼年期,如紅海和亞丁灣。新洋殼的不斷生成必須伴有老洋殼的破壞與消亡,如地中海則代表大洋發展的終結期,這個在中生代即存在的海盆,由於非洲和歐亞板塊的相對運動,曾一度被封閉,成為內陸大沙漠,后因直布羅陀海峽被衝破,大西洋水復灌入地中海,但其面積遠小於古地中海。太平洋則因洋盆邊緣收縮速率大於海隆的擴張速率,也使其處於整體收縮過程中。