去斯大林化

去斯大林化

去徠斯大林化是指在1953年斯大林去世后,蘇聯、東歐和亞洲的一些共產主義國家中其共產黨領導發動的從上向下逐漸取消掉此前集中於斯大林本人、其政策和崇拜、推動有限的自由化政策的過程。

1956年2月在蘇聯共產黨第二十次代表大會上赫魯曉夫對斯大林和斯大林主義進行批評。對斯大林的個人崇拜停止。在去斯大林化的過程中過去的斯大林派人物被撤職,斯大林時期的嚴密的監視和控制被放鬆,部分反對派人物被平反,蘇聯對其衛星國的經濟要求放寬。在文化上在這些國家出現了“解凍”,在波蘭和匈牙利原斯大林派領導人被推翻。後來戈爾巴喬夫在公開化和民主化的改革中,全面批判斯大林被認為是另一場去斯大林化的運動。

實際上去斯大林化的作用則非常有限,由於當時的國際形勢蘇聯的“解凍”政策未能深入,此外當時也沒有放鬆或者動搖蘇聯共產黨獨黨統治的意圖。斯大林的繼承人後來也享受部分類似斯大林式的個人崇拜。

貝利亞

馬林科夫被任命為部長會議主席,但是不久他就被免去在中央書記處的職務,很明顯,與斯大林的全權相比,他的權力將比較有限。赫魯曉夫成了書記處事實上的領導者,在蘇共中央九月全會(1953年)上他被選上擔任新的職務——蘇共中央第一書記。貝利亞雖然成為部長會議第一副主席兼內務部部長(內務部和安全部合併),他卻沒有得到與馬林科夫和赫魯曉夫同等的地位,他大概是蘇共中央新主席團里最主動和活躍的活動家。

貝利亞提出一個又一個新的倡議(特別是關於大赦的倡議,觀眾從電影《53年的寒夏》中了解了此事)的同時,越來越常作出旨在重新評價已故的斯大林的提議。後來在蘇共中央七月全會(1953年)上原政治局委員А.А.安德烈耶夫指出:“在關於‘醫生案’,‘喬治亞案’等案的主席團記錄中出現貝利亞簽過名的敗壞斯大林同志名譽的材料。”在那次全會的發言中蘇聯部長會議副主席И.Т.捷沃相指出,因貝利亞堅持而分發的有關“醫生案”和“喬治亞幹部案”的內務部報告“證實”,“毒打被捕人的行為是在斯大林同志的直接指示下發生的”。

當然,假如內務部長的職務是由過去從未與斯大林一起工作,從未同意他看法的人擔任,他不因斯大林的去世而與全民共悲傷,而是斯大林兇惡的敵人,那麼,在得到類似的斯大林指示的消息后,可能會不等檢查這一信息是否可靠就急於公佈於眾。但是損害斯大林名譽的信息是由斯大林三十年的忠實的戰友,十五年的蘇聯高層領導成員這樣的人傳播的。

然而在青年時代讀過威廉·薩克雷的《名利場》的斯大林,大概未必會對自己部長的蛻變感到驚訝。還在19世紀初這位英國作家就寫道:“誓言、愛情、諾言、承認、感謝——過些時候讀這一切是多麼滑稽可笑。在名利場上應該出版一部法律,規定過相當短的一定期限后消滅任何書面文件(除了商人的付賬單)……名利場上最好的墨水將是在兩三天內完全退色、留下一張純凈白紙的墨水。”

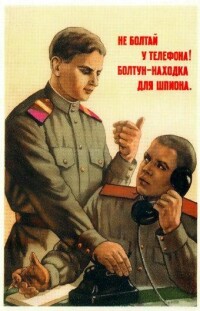

蘇聯內務部的宣傳畫

對貝利亞來說威嚇拷打和折磨是習以為常的事,甚至在他還未擔任內務人民委員和部長時就是他經常採用的方法,不僅用來對付被囚禁的人,而且對自由的人也是這樣。蘇聯石油工業部部長巴伊巴科夫在1953年7月中央全會上回憶說:“因為共同工作我了解貝利亞有十年多,卻不記得有哪次打電話或個人會見時的談話是平心靜氣的。通常他喜歡用些有傷風化的詞語,用這些話來侮辱人,例如‘我打斷你的腿’,‘我打斷你的肋骨’,‘我要你坐牢’,‘你要去集中營’等等。”同樣大家都知曉,這些威嚇並不只是空話,有時就以逮捕和關進集中營、拷問和痛打那些使他發怒的人而告終。順便說一句,懲罰機關原工作人員的這種行為並不是獨一無二的,在世界各國的歷史上和當代的實踐中還可以找到這樣的例子。同樣經常可以見到的例子是,在說明“打斷骨頭”的手段時,各個時代和民族的護法機關的專業工作人員的理由是,他們只是執行上面的殘酷指令。

貝利亞突然變成積極揭露斯大林的人,不僅僅是因為他力求把自己偽裝成數十萬囚犯的解放者、人道和法制的維護者,以此獲取聲譽,而且也因為他顯然沒有能力像斯大林活著時那樣來管理,用領袖的名字就足以讓人們準備去完成可能和不可能的事。貝利亞比別人更快地意識到這種變化和“像過去那樣”管理的不可能,用他兒子的話說,他打算大力拆除蘇維埃的管理體制。因此某些研究者有理由認為貝利亞是戈爾巴喬夫的先驅。在貝利亞想出來的“改革”過程中,破壞斯大林建立起來的體制不可避免地要求給在人民中形成的對斯大林的概念以打擊。

貝利亞的墜落制止了他試圖對斯大林進行死後的審判,但是它在過了三年後由赫魯曉夫繼續了。

赫魯曉夫

同時二十大閉幕會議上報告的主題是不允許對“黨的功勛活動家”採取嚴厲的措施。提及他們在黨內的地位作為主要論據,藉助於此赫魯曉夫宣告1930—1950年受迫害的這個或那個活動家無罪。在譴責過去的殘酷迫害后(把罪責加到斯大林身上,他則除外),赫魯曉夫實質上向黨的“將軍團”提議,對當權者不採取嚴厲懲罰措施。(值得注意的是,在赫魯曉夫的報告中找不到一個詞譴責國內戰爭或集體化時期的“紅色恐怖”。)實際上這不是意味著別的:事實上從二十大起開始實行對黨的高層人士不懲罰的原則。這種情況在許多方面可以說明,為什麼赫魯曉夫能在高層梯隊中得到幾年的支持。

每當赫魯曉夫遇到反抗他的政策的情況時,就要對斯大林提出新的指控。於是他“發現”自己的反對者的立場與被他譴責的斯大林的活動有相似之處。他用令人害怕的“斯大林主義”來嚇唬黨的領導人,要他們相信,萬一他失去政權,他的敵人一定會發動流血的恐怖來反對黨的領導。

赫魯曉夫揭露斯大林的言行有著純粹玩弄權術的性質,這不能不註定在敘述過去的事實和評價斯大林本人方面會有歪曲。在竭力把一切錯誤和失算,悲劇和罪行都歸咎於斯大林的同時,赫魯曉夫製造了一個片面的形象:躁狂的暴君,沒有遠見,不學無術,好報復,好嫉妒,病態地多疑,經常處心積慮地尋找臆造的敵人和渴望得到普遍的讚揚。赫魯曉夫把斯大林的整個活動說成是一連串的錯誤和罪行。斯大林所有的好的方面被忘卻了,他的形象是在赫魯曉夫喜歡製作的很不真實的小童話基礎上形成的。同時,赫魯曉夫在說明30年代被迫害的犧牲者時,維持已形成的傳統,把其他黨的領導人描繪成為崇高的理想服務的英明的無可指責的勇士。此外,在解釋那些年發生的悲劇性事件時,赫魯曉夫作為一個天生的政治家,說人民是“無辜的”,迴避了千百萬普通人對國內戰爭、剝奪富農、1930—1950年的迫害中的殘酷行為和造成犧牲的責任。

去斯大林化

在一定程度上這重複了1917年的歷史,當時懷恨在心和充滿對使他們受苦的那些人的報復心的政治犯從沙皇的監獄和流放地回來(據上面所引的皮季里姆·索羅金的證據)。葉若夫時代和隨後歲月不分青紅皂白的迫害造成的後果就如一顆“緩慢作用”的地雷埋放在斯大林體制下面,現在爆炸了。許多從集中營回來的人和被平反者的親屬要求報仇。不僅僅針對造成他們不幸的直接罪人——誣告者、令人髮指地破壞審問準則的偵訊員、確認無根據判決的法官、提供難以忍受的生活條件的監獄長,而且還針對容許目無法制現象的制度,還針對——首先是——這個制度的領導人斯大林。因為他們中許多人與上層統治的代表者有親戚和朋友關係,因此他們的呼聲比起國內戰爭年代受害者的聲音,能更快地被上面聽到。他們對經歷的回憶比起在強行的集體化和飢餓年代中受害的農民的敘述要讓人同情得多。他們有可能發表自己的回憶錄,這些回憶錄形成了逝去的時代的形象並對人們的思想傾向產生影響。

赫魯曉夫忘記了他“揭露過”成千上萬臆想出來的托洛茨基分子,讓他們受拷打和折磨,把自己裝扮成是戰勝惡的公正法官,在斯大林死後對斯大林作了一個又一個判決,更改以他名字命名的城市,推倒紀念碑,把他遺體搬出陵墓。雖然前托洛茨基分子赫魯曉夫早就與托洛茨基脫離了關係,他還是不由自主地執行了1938年托洛茨基在墨西哥提出的非斯大林化綱領。

去斯大林化

雖然40年代聯共(布)中央作出的有關思想意識問題的一系列決議在赫魯曉夫當政時受到譴責和取消,實際上第一書記是支持當年站在轟動一時的運動的浪尖的許多人的。例如,赫魯曉夫繼續積極支持Т.Д.季森科及其追隨者。

去斯大林化

無論是黨內還是國內赫魯曉夫都沒有實行民主。在國內許多城市和在國外用武力鎮壓分歧比斯大林統治的最後幾年要多得多,粗暴得多。宣稱自己是反對斯大林個人迷信的戰士的赫魯曉夫很快就成了人們交口稱頌的對象。

赫魯曉夫在揭露斯大林的運動中明顯的虛偽與運動使國家和它在世界上的地位遭受的巨大損失結合在一起。赫魯曉夫的報告實質上肯定了反蘇宣傳的所有指責都是正確的,這成為國際共產主義運動和社會主義陣營分裂的出發點。許多外國共產黨人不堪忍受赫魯曉夫報告的內容而離開了自己的黨。赫魯曉夫的報告促使中歐許多國家的不穩定狀況和引發了波蘭和匈牙利的起義。二十大上也播下了中蘇之間曠日持久的衝突的種子,這也成為代價昂貴的軍備競賽和中蘇邊境流血衝突的原因並導致了曾經是強大的中蘇同盟的瓦解。

斯大林的名字在千百萬蘇聯人心目中與最寶貴的東西聯繫在一起。赫魯曉夫揭露斯大林的做法之粗暴不能不傷害他們的感情。1956年3月在第比利斯就有群眾自發起來反對赫魯曉夫的報告。甚至過了許多年,在2001年春天的電視節目中當年這一行動的參加者這樣說明自己的行為:“我們不能不走到廣場上。大家都在那裡!”這不是偶然的。殘酷鎮壓第比利斯集會的參加者播下了不和的最初種子,後來促使喬治亞脫離蘇聯。

赫魯曉夫的報告也詆毀了所有的蘇聯領導。千百萬人公正地問道:“既然看到斯大林的政策這麼有害,其他蘇聯領導人,首先是赫魯曉夫自己在什麼地方?”赫魯曉夫關心的是自己的地位並在二十大上給統治層所有成員贖罪的機會,同時一筆勾銷了斯大林關於黨必須保持與群眾的聯繫的遺訓。正是在赫魯曉夫時代發生了令人髮指的對新切爾卡斯克工人示威者開槍的事件。斯大林警告過脫離群眾的危險性,但是這種情況後來更加嚴重。

結果在蘇共中央十月(1964年)全會上譴責赫魯曉夫唯意志論和破壞集體領導的準則。赫魯曉夫的墜落終止了拿“斯大林主題”作投機的行為。

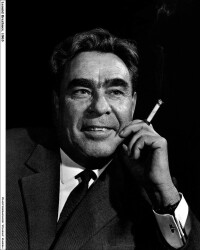

以勃列日涅夫為首的新領導沒有通過客觀和慎重地研究那些年的所有情況來趕緊弄清“斯大林問題”。一方面,勃列日涅夫和其他領導人個人與偉大衛國戰爭時期的軍事領導人有聯繫,他們為發表朱可夫、瓦西列夫斯基、羅科索夫斯基、梅列茨科夫、葉廖緬科、什捷緬科和其他軍事首長的回憶錄創造了機會,在這些回憶錄中敘述了那些軍中的真實事件和斯大林的活動。另一方面,勃列日涅夫等不能說明那些年取得的偉大成就和那個時代的悲劇,他們反對深入研究斯大林時代。實質上,研究斯大林的生平和活動及其時代成為蘇聯歷史上整個勃列日涅夫時期的一個禁題。

不願意研究蘇聯過去的經驗和弄清斯大林時代的各個方面阻礙了當年的領導工作,而他們的主要目的是在經歷了赫魯曉夫年代的震蕩和對斯大林問題提出激動的聲明之後要確保社會的安定。

去斯大林化

然而西方卻願意研究斯大林這個課題。在美國,大不列顛和其他國家的“蘇聯學”中心早就明白,這個課題為西方對蘇聯進行心理戰方面的政治破壞提供了多麼多的機會。

美國知名的蘇聯學家斯蒂文·科恩在評價蘇聯國內對斯大林的爭論的意義時寫道:“斯大林問題……與整個蘇聯的甚至俄羅斯的歷史有關係,它深入現代政治問題並使其尖銳化……斯大林問題既嚇倒了社會高層也嚇倒了社會底層,在領導人中播下紛爭,影響他們作出政治決定,在家庭中、朋友間、社會聚會上引起激烈爭論。衝突有各種各樣的形式,從哲學辯論到發生拳斗。”在這樣的評價影響下美國的對外政治戰略家會把斯大林的歷史看做是進行“冷戰”決戰的蘇維埃戰場。

上世紀70年代,西方,首先是美國寫了許多有關斯大林及其時代的研究著作。雖然許多歷史學家努力遵照專業客觀性的原則,但是他們在這些著作中要解決的“冷戰”的政治任務決定了他們闡明斯大林形象及其活動的片面性。在這些著作中斯大林被描繪成是像納粹一樣荒謬可怕的極權主義制度的領導人。“斯大林畫像”的作者們相應地竭力利用斯大林的政敵——從托洛茨基到赫魯曉夫,還有1930—1950年受迫害的犧牲者及其子女的所有詆毀誣衊的材料。根據“冷戰”的需要剪輯而成的斯大林的形象通過無線電宣傳和其他渠道被積極地用來灌輸到蘇聯人的意識里。

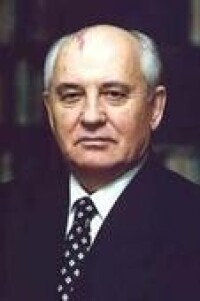

戈爾巴喬夫藉助於公開化和民主化的“改革”,以清除因循守舊和貪污受賄現象,它似乎應該為國家除去過去時代的弊病。因為當時生活中的許多弊病似乎是斯大林行為的後果,因此純潔社會的手段之一便是為克服斯大林的遺毒而鬥爭。從赫魯曉夫下台起中斷了的對斯大林的審判以新的力量恢復起來,這一次的規模和激烈程度要大得多。1987—1991年國內幾乎沒有一家報紙,沒有一家雜誌,沒有一個電視頻道看不到指責斯大林及其時代的材料的。死去的大元帥被揭發成惡貫滿盈!一切可能有的事情,還有托洛茨基、赫魯曉夫講的小故事都被用來對斯大林作漫畫式的描繪,那些年的作者忙於創作斯大林的“內心獨白”,它應使讀者徹底相信死者的缺點。在這方面特別賣力的是斯大林獎金獲得者А.雷巴科夫和Д.沃爾科戈諾夫將軍。

徠去斯大林化

審判斯大林在“改革時期”比在赫魯曉夫時期給斯大林的遺產帶來更大的打擊。改革年代消滅了整個戰後的雅爾塔體制,它是我國人民戰爭年代英勇鬥爭的結果創建的,保證了我國四十五年的安全。戈爾巴喬夫時期反斯大林運動合乎邏輯的結果便是中歐和東西歐國家中社會主義制度的垮台,《華沙條約》的瓦解,波羅的海共和國里民族主義力量的執政。

認為斯大林遺產是缺陷,不能不導致抹殺斯大林建立的蘇維埃社會主義共和國聯盟的價值。雖然1991年3月17日有四分之三的公民投票主張保留聯盟,過了九個月群眾的意見被忽略了,“牢不可破的聯盟”在別洛韋日森林自然保護區被破壞了。

1961年10月蘇聯共產黨第22次代表大會上對斯大林主義的批評加深,導致中蘇交惡。在東歐社會主義國家中掀起了一股第二次去斯大林化的運動。其中許多街道和城市改名:

匈牙利城市多瑙新城於1951年改名為斯大林城,1961年11月25日改回多瑙新城。

保加利亞城市瓦爾納曾於1949年至1956年間被命名為斯大林市。

蘇聯(今俄羅斯)城市伏爾加格勒原名察里津,1925年改名為斯大林格勒,1961年改名為伏爾加格勒。

德意志民主共和國於1953年建立了一座新城市斯大林市,1961年與其它城市合併后被命名為艾森許滕施塔特。

蘇聯(今塔吉克)城市杜尚別於1929年至1961年間被命名為斯大林那巴德 蘇聯(今俄羅斯)城市新庫茲涅茨克建城時被命名為斯大林斯克,1961年改名為新庫茲涅茨克。

蘇聯(今喬治亞)城市茨欣瓦利於1934年至1961年間被命名為斯大林尼利 蘇聯(今烏克蘭)城市頓涅茨克於1924年至1961年被命名為斯大林諾。

捷克斯洛伐克(今捷克)城市奧斯特拉瓦的一個衛星城曾被命名為斯大林格勒 羅馬尼亞城市布拉索夫於1951年至1961年被命名為斯大林市。

蘇聯(今烏克蘭)城市新莫斯科斯克於1953年至1961年被命名為斯大林諾果斯克,1961年被改名為新莫斯科斯克。