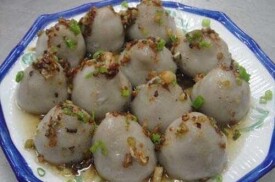

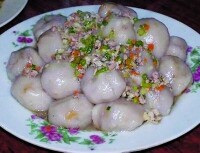

芋子包

福建特色小吃

徠芋子包是一種福建永定的一種傳統特色小吃之一。屬於客家菜。當一盤熱氣騰騰、香氣撲鼻的芋子包就大功告成時,趁熱食之皮滑滑的、嫩嫩的,餡香香的、美美的。

用料

| 食材 | 用量 |

| 芋子 | 2500克 |

| 木薯粉 | 1250克 |

| 五花肉 | 1000克 |

| 冬筍 | 1.5斤左右 |

| 香菇干 | 120克 |

| 蔥白 | 200克 |

| 芹菜 | 150克 |

| 胡蘿蔔 | 1個 |

| 鹽 | 適量 |

| 醬油 | 適量 |

| 胡椒粉 | 適量 |

| 蚝油 | 適量 |

| 干魷魚 | 100克 |

詳細步驟

| 步驟 | 圖片 | 說明 |

| 步驟一 |  步驟一 | 小芋頭用高壓鍋壓熟,去皮搗成泥 |

| 步驟二 |  步驟二 | 加入木薯粉,一點點鹽,揉到手跟盆都乾淨,芋子跟木薯粉的我沒稱,大概是2比1左右,揉到不粘手,三光。切好食材,一個個爆香 |

| 步驟三 |  步驟三 | 加入木薯粉,一點點鹽,揉到手跟盆都乾淨,芋子跟木薯粉的我沒稱,大概是2比1左右,揉到不粘手,三光。蔥小火爆到有點香,盛起,爆香菇和魷魚 |

| 步驟四 |  步驟四 | 加入木薯粉,一點點鹽,揉到手跟盆都乾淨,芋子跟木薯粉的我沒稱,大概是2比1左右,揉到不粘手,三光。處理肉,我用的前腿肉,肥肉單獨爆,其他加地瓜粉,鹽,醬油爆香 |

| 步驟五 |  步驟五 | 加入木薯粉,一點點鹽,揉到手跟盆都乾淨,芋子跟木薯粉的我沒稱,大概是2比1左右,揉到不粘手,三光。加入筍絲 |

| 步驟六 |  步驟六 | 加入木薯粉,一點點鹽,揉到手跟盆都乾淨,芋子跟木薯粉的我沒稱,大概是2比1左右,揉到不粘手,三光。加入胡蘿蔔絲,香菇魷魚,芹菜和蔥油 |

| 步驟七 |  步驟七 | 加入木薯粉,一點點鹽,揉到手跟盆都乾淨,芋子跟木薯粉的我沒稱,大概是2比1左右,揉到不粘手,三光。調味,加鹽,蚝油,醬油,胡椒粉 |

| 步驟八 |  步驟八 | 加入木薯粉,一點點鹽,揉到手跟盆都乾淨,芋子跟木薯粉的我沒稱,大概是2比1左右,揉到不粘手,三光。最後就是把料包進圖二揉好的皮中。上蒸鍋蒸熟即可。小袋子一個個裝好,方便保存。 |

| 步驟九 |  步驟九 | 加入木薯粉,一點點鹽,揉到手跟盆都乾淨,芋子跟木薯粉的我沒稱,大概是2比1左右,揉到不粘手,三光。不包餡也可以,就步驟二直接揉成段,切片,下開水煮到浮起來,另外炒料,類似於前面的餡,但不用那麼多,把料跟煮好的芋粄一起拌,最後調味。注意這時候會幹,拌的時候要加水,直接用煮芋粄的水就可以, |

| 步驟十 |  步驟十 | 加入木薯粉,一點點鹽,揉到手跟盆都乾淨,芋子跟木薯粉的我沒稱,大概是2比1左右,揉到不粘手,三光。芋子跟木薯澱粉揉成的皮,如果不好包,可以拿兩塊先用熱水燙熟,再加入原來的皮中一起揉,揉到完全融入,這樣用來包芋子包的皮狀態非常好,就不會不成型。 |

用料

| 食材 | 用量 |

| 芋子 | 10個左右 |

| 木薯粉 | 450克 |

| 香菇干 | 120克 |

| 胡蘿蔔 | 1個 |

| 鹽 | 適量 |

| 胡椒粉 | 適量 |

| 瘦肉 | 250克 |

| 豆角 | 250克 |

| 開水 | 適量 |

詳細步驟

| 步驟 | 圖片 | 說明 |

| 步驟一 |  步驟一 | 先把芋頭洗乾淨上鍋蒸熟,(也可以不要芋頭吃起來比較Q)香菇泡發 |

| 步驟二 |  步驟二 | 蒸芋頭時把餡料準備好,餡料炒熟。(喜歡吃什麼就包什麼餡料) |

| 步驟三 |  步驟三 | 芋頭蒸好粘碎加入木薯粉加開水和好,我這海拔2000所以我是把水水煮開了來和的,要是不是高海拔就不要煮開可以,水煮到快開時就行或者煮開了水涼涼在和。 |

| 步驟四 |  步驟四 | 加入木薯粉和了 |

| 步驟五 |  步驟五 | 和好包入餡成圓就可以了 |

| 步驟六 |  步驟六 | 做了兩種型,做好后蒸熟就可以吃了,餡料是熟的不用蒸太久。這次做好沒蒸全放冷凍了給小孩做早餐用,所以沒蒸熟后的照片呦!這也可以拿來煮也好吃。 |

用料

| 食材 | 用量 |

| 芋子 | 500克 |

| 木薯粉 | 250克 |

| 五花肉 | 200克 |

| 冬筍 | 2棵 |

| 香菇干 | 20克 |

| 蝦干 | 1把 |

| 蔥白 | 適量 |

| 薑末 | 適量 |

| 芹菜 | 4棵 |

| 胡蘿蔔 | 半個 |

| 鹽 | 適量 |

| 醬油 | 適量 |

| 水澱粉 | 5調羹 |

詳細步驟

| 步驟 | 圖片 | 說明 |

| 步驟一 |  步驟一 | 五花肉切末,別太碎。香菇提前泡發后切末,冬筍去皮擦絲,隨意剁幾下。蝦乾洗凈。蔥姜,芹菜切末。 |

| 步驟二 |  步驟二 | 煸香蔥姜,下香菇煸香,下入肉末炒變色,適量醬油。翻炒,加入冬筍,加入與料平的熱水,加入蝦干。煮開。加入胡蘿蔔絲。煮熟后,撒入芹菜末,適量鹽調味,水澱粉勾芡。 |

| 步驟三 |  步驟三 | 芋子要用這種小的,洗凈,帶皮蒸熟。熟后剝皮搗爛,一直按壓,揉搓,直到粘性比較強 |

| 步驟四 |  步驟四 | 慢慢的分次加入木薯粉,每一次都揉均勻了再繼續加粉。不要一次性倒入,以免太幹了。和好的芋子面最好蓋上布鬆弛回潮一下,讓粉與芋子好好融合。 |

| 步驟五 | 捏一個大約30克左右的糰子,搓成長椎形。用拇指插一個洞,邊轉著手邊捏薄了。再舀入適量餡。用虎口順著收口。捏成陀螺樣。 | |

| 步驟六 |  步驟六 | 然後,喜歡蒸的,就水開蒸10分鐘。或者用水煮。我今天是試了水煎。適量油,小火先把芋子包的底部煎一下硬殼。再加入沒過一半的熱水,燒開,蓋鍋蓋,煮到水幹了。趕緊得趁熱吃了,涼了就變硬了 |

| 步驟七 |  步驟七 | |

| 步驟八 |  步驟八 |

剛出鍋的芋子包

在永定區,許多家庭在過年過節都會去做芋子包。特別是大年三十晚上的那頓芋子包,就更有著特殊的味道,不更有著包芋子包場景洋溢著濃濃的親情,散發出縷縷的溫馨,家人之間一年來的理解和支持,對新一年的展望,對老人的祝福,對晚輩的期待,似乎都默默融入那手上的芋子包之中了。