許紹棣

原中國國民黨中央執行委員

許紹棣(1900—1980),浙江臨海人,復旦大學商科畢業。1928年任浙江省立高級商業學校校長,繼任國民政府浙江黨部執行委員兼宣傳部長,是CC派的核心人物之一。1931年九一八事變后,任蔣介石南昌行營秘書兼設計委員,不久后奉命赴歐洲考察,回國後於1934年任浙江省教育廳廳長,主持教育廳工作。

鑒於戰時浙江各大學均內遷,1939年許紹棣主持籌辦浙江戰時大學,不久改為英士大學,兼任校務委員會主任。

他認為:教育之基礎,奠自小學,而小學之良莠,端在教師,故師範專業訓練,實最重要。在施政十多年中,以擴充師範教育為中心工作,訂定第一、第二兩期師範教育實施方案,劃定全省師範教育區,添設省立師範學校,督促各縣普設縣立師範或簡易師範學校,指派師範生到各縣服務,並提高其待遇。獎勵舉辦師範及職業學校。於是各縣舉辦師範及簡師之風因之大盛,全省共有54所之多。

1946年離職,後任中國國民黨中央執行委員、立法委員,《東南日報》杭州分社社長。1949年赴台灣,1980年病逝。

許紹棣

在施政10多年中,以擴充師範教育為中心工作,訂定第一、第二兩期師範教育實施方案,劃定全省師範教育區,添設省立師範學校,督促各縣普設縣立師範或簡易師範學校,指派師範生到各縣服務,並提高其待遇。獎勵舉辦師範及職業學校。於是各縣舉辦師範及簡師之風因之大盛,全省共有54所之多。1946年離職,後任國民黨中央執行委員、立法委員、《東南日報》杭州分社社長。1949年赴台灣,1980年病逝。

許紹棣(1900—1980),浙江臨海張家渡人,復旦大學商科畢業。歷任浙江省立高級商業學校校長、國民黨浙江黨部執行委員兼宣傳部長、浙江省教育廳長、國民黨中央執行委員、《東南日報》杭州分社社長等職。1949年,許紹棣攜其家眷包括孫多慈及岳丈孫養癯等去台灣,後任立法委員,中央時報常務董事,1980年在台灣病故。

抗戰前,許紹棣和他日本留學時期的同學郁達夫夫婦之間有著較多交往,兩家之間也有比較密切的關係。抗戰爆發后,郁達夫應邀工作於福建省政府,夫人王映霞則避亂於麗水。當時鰥身帶著2個孩子的許紹棣也恰巧隨浙江教育廳移署麗水。亂世之中,任何正常的舉動往往都會受到猜忌與扭曲,因此而流言四起。最終造成了郁、許之間的矛盾以及郁達夫夫婦之間的離異。但也有資料稱,許紹棣與孫多慈的結識,卻正是當時王映霞的介紹。

於是,在20世紀40年代初,同樣經歷了人生與情感風雨的許紹棣與孫多慈在他們交往了兩年之後,終於結婚了,並生養了兩個男孩,了結了夙緣,得到了不管怎麼說都還算是寧靜的歸宿。對於孫多慈來說,徐悲鴻畢竟是她的初戀,分手又是由於外在因素,因此夙願難諧的悵惘自是難免。1946年春,經歷抗戰流亡歸來而稍得片刻寧靜的她自然又憶及悲鴻先生。此時徐悲鴻也已與廖靜文在北平正式結婚。於是在一幅紅梅圖軸中,孫多慈題道:“倚翠竹,總是無言;傲流水,空山自甘寂寞“的詞句,流露出她當時悵惘的情懷。悲鴻先生見后,只在梅枝上補了一隻沒有開口的喜鵲,似乎也表示著自己對彼此之間欲說還休的無奈和對各自人生歸宿的默默祝福。

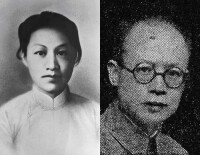

王映霞和許紹棣

1947年,許紹棣與孫多慈的第二個男孩出生。為了表達他的欣喜,許紹棣自擬了五言古詩一首,遍寄了他的親朋友好。其中就有:“…萬籟正無聲,欻聞龍虎吼……兒其泰來時,此樂應不朽”等句。

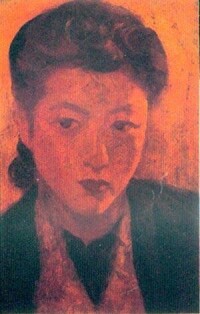

孫多慈自畫像

雖然,孫多慈經歷了那麼多的情感波折,但是她卻仍然是中國近代史上為數不多且卓有成就的女畫家之一。早年在隨徐悲鴻學畫時,她的素描就很見功夫,也有稱之為國內第一名手的。1935年,因悲鴻先生的提攜,中華書局為她印行《孫多慈素描集》。宗白華先生作序稱之“落筆有韻,取象不惑,好像生前與造化有約,一經晤面,即能會心於體態意趣之間,不惟觀察精確,更能表現有味,是真能以藝術為生命為靈魂者。”又說她“觀察敏銳,筆法堅實,清新之氣,撲人眉宇。” 1937年,孫多慈參加南京第二屆全國美展中,作品“石子工”從創作思想到手法上都延續了徐悲鴻寫實風格的影響。

與許紹棣婚後,感情生活復歸平靜的孫多慈遊歷了國外諸如義大利龐貝古城、法國巴黎等藝術之都,參觀了流落異國他鄉、陳列於別人博物館中的中國文物尤其是中國敦煌壁畫后,受其感動與藝術感染,畫風漸變。從藝術品拍賣市場上能見到的孫多慈油畫作品來看,其早期藝術手法確實與徐悲鴻如出一轍,用筆堅實而厚重,造型準確傳神。而後期作品則產生了明顯的變化。她的用筆變得跳躍了,松秀而靈動,色調斑斕多姿,技法上具備了印象派對於瞬息光影變化與內心感覺的捕捉,但畫幅上卻依然體現了女性畫家特有的性靈中的澹遠寧靜之美。

在台灣,孫多慈還被認為是全能的天才卓犖的畫家,因為她除了油畫上的造詣之外,國畫的山水、人物、花卉、翎毛等也無不工妙,畫鵝更號稱台灣一絕。正如大陸在20世紀五六十年代注重生活化的寫生一樣,孫多慈也將其準確的素描造型能力引入國畫,開創國畫寫實一種新的生動的面貌。也正如宗白華所稱讚的“引中畫更近自然,恢復踏實的形體感”。但是,孫多慈寫實中國畫的風格卻並沒有摒棄中國畫最根本的技法與精神。她的水墨線條依然是純粹的“寫”得的,精神中依然充溢著中國化的瀟散詩意與高遠氣韻。

孫多慈去世后,晚年許紹棣默默地守著掛滿四壁的孫多慈畫作,孑然一身的他更覺得親人逝去的悲哀。而去國離鄉,“望故鄉之渺渺”的現實也使其心境倍感凄涼。曾見其集唐人句的《鄉情》:“幾多人物在他鄉,枕繞泉聲客夢涼。白首思歸歸不得,海天東望夕茫茫。”及《八十感懷》詩句:“覽鏡白頭嗟耄及,可憐歸計日遲遲”,嘆盡了孤身一人且歸期無望的愁緒與感傷。

去世的前幾天,病榻上的許紹棣還寫了一首《踏莎行》(寄諸好友):“一室羈棲,孤零滋味,傷心觸景情先醉,人生安樂總無方,憑欄不覺灑清淚。”然而,這一次卻竟然是詞未竟,人已逝。1980年,許紹棣病死台灣,死後與孫多慈的骨灰合葬在陽明山。這也最終了卻了那些情海波瀾的恩恩怨怨。

在浙江省景寧畲族自治縣雲中大漈景區(雪花漈)旁不遠處的石壁上,發現許紹棣所書的“雪花漈”,楷體,每字高約20-30厘米,右側有壬午秋三字。

抗日戰爭時期,著名作家郁達夫的妻子王映霞與許紹棣有染,許紹棣是郁達夫的好友,郁達夫忍痛說:“許君究竟是我的朋友,他姦淫了我的妻子,自然比敵寇來姦淫強的多,並且國難當前,這些個人小事,亦只能暫時擱起,要緊的,還是在為我們的民族復仇!”並作詞《賀新郎》:“匈奴未滅家何恃?且由他,鶯鶯燕燕,私慾彌子,留取吳鉤拼大敵,寶劍豈能輕試?殲小丑,自然容易。別有戴天仇恨在,國尚亡,妻妾寧非妓?先逐寇,在驅雛。”1940年3月,眾友朋的勸解無效,郁達夫與王映霞正式離婚。

時值抗戰期間,浙江省政府曾遷雲和縣城,省教育廳遷至麗水。1942年,許紹棣偕夫人孫多慈、女兒、岳父來到大漈避暑於時思寺,對大漈風光讚嘆不已,題書“時思閣”和“雪花漈”。孫多慈曾作雪花漈油畫一幅,離開大漈時,將畫懸掛轎門,揚揚而去,成為鄉民趣談。