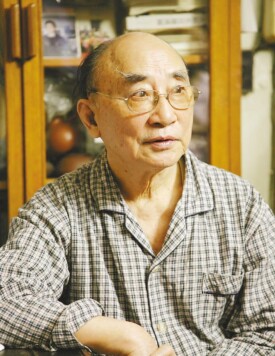

賀友直

著名連環畫家

賀友直(1922年11月-2016年3月16日),男,出生於上海,浙江寧波北侖新碶西街人。著名連環畫家、線描大師。賀友直從事連環畫創作50多年,曾任上海人民美術出版社編審,中國美術家協會第四屆常務理事,連環畫藝術委員會主任,上海市美術家協會第四屆副主席,中國連環畫研究會第二屆副會長等職,享受國務院特殊津貼。

賀友直自畫像(1993年)

1949年起開始畫連環畫,在上海人民美術出版社工作。他從事連環畫創作50多年,共創作了百餘本連環畫作品,對我國的連環畫創作和線描藝術作出了重大貢獻。

曾任上海人民美術出版社編審。

1980年被借調中央美術學院任教授,後為中國美術家協會第四屆常務理事、中國美術家協會連環畫藝術委員會主任、中國出版工作者協會連環畫研究會副會長、上海美術家協會第四屆副主席,中國連環畫研究會第二屆副會,上海美術家協會副主度,上海市文聯委員,中央美術學院教授(學位研究生導師),上海人民美術出版社編審等職務,享受國務院特殊津貼。

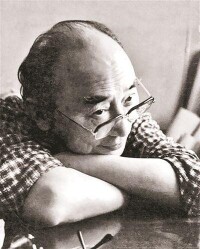

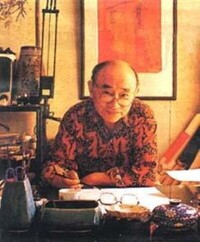

賀友直藝術照

1937年他在新碶小學畢業,這年恰逢抗日戰爭爆發,他隨著父親的失業而失學。他先後到小鐵工廠、印刷廠里當學徒,還做過一段時期的農村小學教師。在鄉下,他覺得自己似乎混不出什麼名堂來,便決定出門闖蕩“十里洋場”大上海!因為十分喜歡畫畫,踏上十六鋪碼頭,他就四下尋覓畫畫的地方,他找到了一家美術社,說自己能畫畫,美術社的老闆讓他畫了幾張畫,嘿,還真有點意思,就收留了他。在這裡,一個叫陳在新的畫師收他為徒,成為他的啟蒙老師,教他學畫具有商業價值的商標。他的美術創作起步就是從畫商標開始的。後來,有親戚見他喜歡畫畫,畫的人物也像模像樣的,就給他引見、結識了專畫連環畫的畫家,從此,他踏上了連環畫創作的道路。

他的第一部作品是根據趙樹理小說改編的《福貴》。把小說改成連環畫先得編文字腳本,他憑著小學讀的那幾年書,硬是把腳本一條條地編了出來,當然,由於他是畫畫的,他在編腳本的時候,已經把畫面充分地考慮進去,只是讓文字簡明扼要地說明畫面難以表達的意思。一本連環畫至少要畫200幅左右,以前他從沒一下子畫過這麼多,為了讓自己的第一部作品成型,連“構圖”兩字也沒聽過的他,就起早貪黑地畫,睡夢裡也畫,一時間,他租住的陋室一幅幅畫稿鋪天蓋地!此時,因他已涉足於美術出版界,當他畫好后,一個畫商很快認可了他的處女作,把畫稿印成了連環畫,進入市場。眼見自己的畫稿成為商品,換來了能維持生存的稿酬,可以在人海茫茫的大上海立足了,他高興得手舞足蹈,好幾天沒合上眼。讓他想不到的是,他由此跨入了連環畫創作的“門檻兒”,成為一名專業連環畫家!

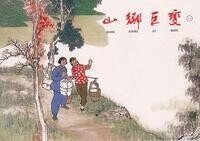

賀友直 被稱為中國連環畫史上里程碑式傑作

賀友直的創作表明,他的“做戲”,既富有情趣,又真實可信。打開長達396幅的《山鄉巨變》,那些生活在富有濃郁的地方特色的湖南山鄉的人們,在農業合作化運動中的一言一行、—舉—動,被描繪得妙趣橫生,真切自然。這—切說明,畫家從生活出發來“做戲”的創作方法是正確而高明的。

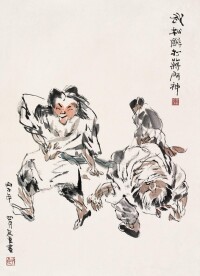

賀友直 畫作

1980年中央美術學院成立連環畫年畫系時,特聘賀友直兼任教授。1985年12月,人民美術出版社出版《賀友直談連環畫創作》。嗣後幾年,《賀友直短篇連環畫選集》、《賀友直畫自己》、《中國連環畫名家經典——賀友直》等又在京、滬等地出版。他的名字被列入《中國大百科全書》條目。他的形像和代表作品人物,被製成地磚鋪在法國昂古萊姆市法國國家連環畫和圖像中心的廣場上,在我國眾多有成就畫家中,他是唯一獲得此項榮譽的畫家。

2002年,八十高齡的賀友直創作出白描巨制《申江風情錄》,以白描的特有魅力,描繪出小街之喧囂、生意之興隆。

2003年底,他根據兒時記憶,為家鄉父老創作了《新碶老街風情錄》組畫,並將原作捐贈給北侖博物館。

賀友直常說,家鄉的山水養育了我,家鄉的童年生活是我取之不盡的創作源泉。在滬上闖蕩了60多年後,老人思念養育他的故鄉,在家鄉的原祖基旁新置了一處住房,經常從上海返家鄉走走看看,與家鄉的父老鄉親相見、敘舊。《新碶老街風情錄》所表現的家鄉景物全憑賀友直少年時代的記憶,老人對家鄉的感情和清晰的記憶,讓許多人驚嘆不已!

見過賀友直的人都會深切地感受到,老人達觀開朗,詼諧風趣。一輩子的曲折經歷使老人擁有一份睿智和大度,足以令他笑對人生的風雲變幻。他常對人自嘲道:“連環畫是‘小兒科’”,稱自己“充其量是個連環畫家而已”。詼諧幽默的率真之外,老人對社會上種種卑劣惡俗的世情,橫眉冷對、疾惡如仇。他有一幅自畫像,他給自己畫了個很誇張的伸長著的耳朵,一對睿智銳利率真的眼睛,從眼鏡上方審視般地注視著紛紛雜雜的人世萬象,那潛台詞是:“哈,什麼都逃不過我的眼睛!”這位八十多歲的高齡老人,仍擁有一對清澈純真的眼睛!

賀友直作品

連環畫對畫種具有特別大的包容量,其功能則是通過連延不斷的畫面來“講故事”,賀老的功績在於用他那活靈活現,富有生命力的白描形式把現實生活與古老的中國傳統畫手段神話般地結合得盡善盡美,也將通俗的連環畫舊套子開拓至令學府不敢小視、未可輕取的境界。

2016年3月16日20時30分,連環畫泰斗賀友直在瑞金醫院病逝,享年94歲。

賀友直照片

1952年出版的《火車上的戰鬥》曾在1957年全國青年美術作品展覽中獲一等獎。他的作品《山鄉巨變》,被稱為是中國連環畫史上的里程碑式的傑作。

並於1963年在文化部與中國美術家協會舉辦的全國第一屆連環畫評獎會上獲的一等獎。

曾在法國,德國,新加坡舉辦個人畫展。

曾在上海美術館,廣州美術館舉辦《賀友直藝術展》。

作品曾在英國、挪威、瑞士、韓國、香港等地展出。

賀友直獲獎

作品被中國美術館,上海美術館,廣州美術館收藏,受到上海市政府的嘉獎。

上海畫家、連環畫泰斗賀友直日前獲首屆“中國美術獎·終身成就獎”,“中國美術獎”是中宣部批准設立,文化部、中國文聯、中國美協主辦,並由中國美協承辦的國家級美術最高獎,含“創作獎”、“理論評論獎”、“終身成就獎”三個子項。“創作獎”在“全國美術作品展覽”中產生,每五年評選一次。“終身成就獎”要求年齡在八十周歲以上。上海連環畫家賀友直以及潘鶴、高虹、方成、趙延年、王伯敏等6位老藝術家獲此殊榮。

《白光》獲第二屆全國連環畫評獎繪畫一等獎。

《十五貫》《朝陽溝》《皮九辣子》等均獲全國獎,出版有《賀友直談連環畫創作》《李雙雙》等。

其創作的第一部連環畫作品是1949年報0月創作的《福貴》。

他的得意之作還有《白光》《山鄉巨變》《朝陽溝》《連升三級》《十五貫》《小二黑結婚》《申江風情錄》等。