共找到2條詞條名為鱗煙管魚的結果 展開

- 刺魚目煙管魚科魚類

- 煙管魚

鱗煙管魚

刺魚目煙管魚科魚類

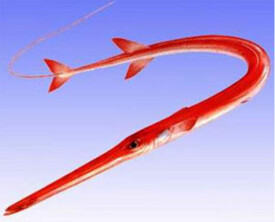

鱗煙管魚,Fistularia petimba (Lacépède,1803),所屬動物界,屬煙管魚科煙管魚屬的一種魚類。本魚體淡紅色亞圓筒形身體細長,長達1米多;吻呈長管狀,口小,位於吻端;尾鰭中央鰭條呈絲狀延長,體裸出,背上中央線亦無鱗。兩眼間隔近於平坦。背鰭軟條14至17枚,體長可達2米。我國產於南海、東海和黃海南部。

鱗煙管魚

背鰭14-15;臀鰭12-13;胸鰭14-15;腹鰭6;尾鰭6+1+6。體長為體高240-250倍,為頭長25倍;頭長為吻長1.4-1.5倍,為眼徑10.0-12.5倍。

身體延長,呈鞭狀。體高小於體寬。吻特別長,呈管狀。吻背方具2平行嵴,於前方形成弧形線。眼橢圓形,眼間隔微凹。鼻孔明顯緊緊地盯著眼前。口小,前位,口裂近水平。下頜突岀。兩頜及犁、齶部具尖齒。鰓4個。鰓孔長大。鰓蓋膜不與峽部相連。無鰓尾巴較短,僅相當於體長16-1/5。肛門位於臀鰭前方。體上除側線在背鰭、臀鰭間成線狀骨鱗外,大部裸露無鱗,背方及腹面各有1行骨質鱗。背鰭與臀鰭相對,始於身體1/5稍後方。胸鰭基較寬。腹鰭位於近前方,腹鰭距離大於眼徑。尾鰭叉形,中間鰭條延長呈絲狀。

顏色隨深度而變化,但通常呈紅色到橙色至棕色,在淺水中呈綠色至棕色;深水中呈銀色;背鰭和尾鰭呈橙色;幼魚背上有斑點。

本魚棲息在珊瑚礁區或海藻區,由表層至水深100米。以長吻吸食海藻中的甲殼類及小魚為生。

鱗煙管魚廣泛分佈於熱帶和溫帶大西洋、印度洋至西太平洋、澳大利亞和夏威夷沿岸水域。

在西大西洋,分佈從馬薩諸塞州南部到佛羅里達州,包括整個墨西哥灣(除西南部外);在加勒比海,分佈於古巴、開曼群島、牙買加和宏都拉斯,然後沿南美洲海岸從哥倫比亞到阿根廷。

在東大西洋,它的分佈從西班牙加利西亞、布蘭科角和維德角到安哥拉;納米比亞沃爾維斯灣也有分佈。東北部的分佈範圍據說是從大西洋中的布蘭科角到維德角群島再到安哥拉。亞速爾群島也有發現。在地中海,分佈於西班牙加的斯附近的伊比利亞半島南部。

在印度洋至西太平洋,它的分佈從紅海和東非到夏威夷,向北到日本南部和小笠原群島;在南部,分佈於澳大利亞維多利亞附近。

本魚分佈於全球各大海域的熱帶至溫帶海域。該物種的模式產地在新不列顛島(NewBritain)。

鱗煙管魚的棲息深度介於10-200米之間,但最常出現在18-57米之間;成魚通常在30米或更深的地方,幼魚會進入河口。它主要是一種亞熱帶物種,但也見於熱帶地區(僅在有冷氣上升流的深處)。

鱗煙管魚平時成群或單獨靜止於水層中,靠身體尾部小幅地地擺動前進。捕獵時會將粗糙的長管狀鼻子靠近底部,然後利用它纖細的外表跟蹤魚群,慢慢靠近,直到足夠近,才能向前飛奔,抓住毫無戒心的獵物,通過長管狀的鼻子吸食獵物。主要捕食小魚,也捕食甲殼類動物和魷魚。

鱗煙管魚是卵生的,雌雄異體;卵大,中上層,直徑1.5-2.1毫米;幼體靠6-7毫米的卵黃囊孵化發育。

● 保護級別

列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(IUCN 2013年 ver 3.1)——無危(LC)。

● 種群現狀

鱗煙管魚比較常見,但局部不多見。截至2013年,人類還沒有對鱗煙管魚進行專門的種群數量估計,也沒有針對鱗煙管魚的物種保護措施。

鱗煙管魚是漁業的一個組成部分,可用圍網和陷阱捕獲。它們會出現在小型魚類市場,也可乾燥、腌制或熏制后出售,還可以被製成魚粉。

鱗煙管魚