伊利亞·愛倫堡

伊利亞·愛倫堡

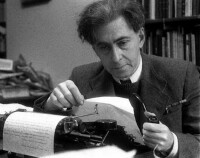

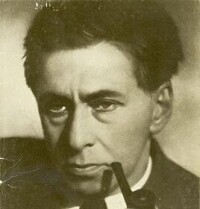

伊利亞·愛倫堡(1891—1967),全名伊里亞·格里戈里耶維奇·愛倫堡,蘇聯猶太人作家。

1891年1月14日,愛倫堡出生在沙俄統治下的烏克蘭基輔。青年時參加布爾什維克革命,在流亡巴黎期間開始文學生涯。曾長期作為記者派駐國外,衛國戰爭中發表了不少反法西斯的政論。曾先後兩次獲得斯大林獎金。

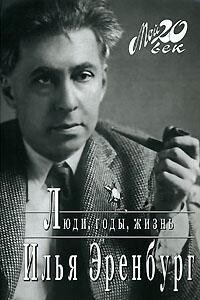

1954年發表中篇小說《解凍》,開創了解凍文學的潮流。1960年—1964年發表《人·歲月·生活》,是最早公開批評斯大林的作品,被譽為蘇聯“解凍文學”的開山巨作和“歐洲的文藝史詩”。

1967年8月31日,愛倫堡在莫斯科病逝。

伊利亞·愛倫堡

1905年,在莫斯科第一中學讀書時,受俄國第一次資產階級民主革命的影響,曾看了不少民粹派的小冊子和馬克思主義著作,積極參加學生罷課和群眾集會,並於1906年加入社會民主工黨的布爾什維克派(即後來的布爾什維克黨)。

1908年1月,愛倫堡和第一中學另兩位黨員被沙皇政府的憲兵逮捕,后經家庭周旋保釋出獄,離開莫斯科到了烏克蘭的波爾塔瓦。同年12月他隻身流亡法國巴黎,脫離了黨組織,開始從事文藝活動。

1915—1917年間,愛倫堡受聘擔任莫斯科《俄羅斯晨報》和彼得格勒《市場新聞》駐巴黎的戰地採訪員,於1916年出版詩集《前夜的歌》,同時經常到法、德前線進行實地採訪,根據大量耳聞目睹的事實材料,寫了許多有關西歐戰爭情況的通訊和報導文章(後來彙編成集於1920年出版,題名《戰爭的面目》)。

1917年2月,俄國爆發二月革命,結束了沙皇專制統治。當年7月,愛倫堡隨同一批政治流亡者繞道英國和斯堪的那維亞半島回國。十月革命勝利后,愛倫堡產生“新的希望”,曾在蘇維埃政府的社會保障部、學齡前兒童教育處和劇場管理局等部門任職。

伊利亞·愛倫堡

1921—1923年,他曾在《俄羅斯圖書》和《新俄羅斯圖書》兩雜誌發表評述當代俄國藝術的文章,1922年出版了《俄羅斯詩人肖像》和《畢竟仍在圈子裡轉》兩本小冊子。

1931年,他周遊西班牙、德國、法國和歐洲其他國家,敏銳地感覺到處在經濟危機中的歐洲主要資本主義國家法西斯主義抬頭,開始作為一名反法西斯社會活動奔波在歐洲各國。

1935年和1937年,他代表蘇聯作家和新聞工作者先後兩次出席國際保衛文化大會。

1939年,愛倫堡在巴黎曾被法國憲兵懷疑同德國希特勒當局有聯繫而遭逮捕。不久第二次世界大戰爆發,在法西斯侵略軍佔領法國的前夕,經蘇聯政府代表的交涉,他獲釋回到了莫斯科。

1941年,德軍入侵蘇聯后,愛倫堡始終和蘇聯紅軍一起戰鬥在反侵略鬥爭的最前線,他冒著生命的危險,進行採訪,編寫新聞。整個戰爭期間,《真理報》、《消息報》、《紅星報》等蘇聯許多大小報紙及廣播電台,幾乎每天都發表和廣播愛倫堡的反法西斯政論文章或通訊特寫,這些文章後來彙集成書,題名《戰爭》。

伊利亞·愛倫堡

1949年2月,所有的報刊突然停止發表愛倫堡的作品,他的名字也被從評論家的文章中刪去。斯大林導演了這場貓捉老鼠的鬧劇,但愛倫堡最終並未遭受“清洗”。

1960年,開始動筆寫作《人·歲月·生活》,作品隨即在蘇聯《新世界》雜誌上連載。不久就在蘇聯國內外引起強烈反響和激烈爭論,到1964年寫完,成為蘇聯“解凍文學”的代表作。

1967年8月31日,愛倫堡在莫斯科病逝。

1987年,《星火》雜誌發表了《人·歲月·生活》未曾面世的第7卷的新章節。

| 作品名稱 | 作品類型 | 時間 |

| 《我活著》 | 詩集 | 1911 |

| 《前夜的歌》 | 詩集 | 1916 |

| 《為俄羅斯祈禱》 | 詩集 | 1918 |

| 《火》 | 詩集 | 1919 |

| 《前夜》 | 詩集 | 1921 |

| 《隨想》 | 詩集 | 1921 |

| 《毀滅性的愛》 | 詩集 | 1922 |

| 《胡里奧·胡列尼任及其學生的奇遇記》 | 長篇小說 | 1922 |

| 《十三個煙袋》 | 短篇小說 | 1923 |

| 《第二天》 | 長篇小說 | 1933 |

| 《一氣干到底》 | 長篇小說 | 1935 |

| 《巴黎的陷落》 | 長篇小說 | 1941 |

| 《暴風雨》 | 長篇小說 | 1946~1947 |

| 《巨浪》 | 長篇小說 | 1951~1952 |

| 《解凍》 | 中篇小說 | 1954~1956 |

| 《人·歲月·生活》 | 長篇回憶錄 | 1961~1965 |

參考資料:人民網

愛倫堡在19世紀20年代的文學創作都取材於第一次世界大戰及十月革命前後的歐洲和俄國現實,對資本主義世界的罪惡及資產階級的道德文化,對蘇維埃政權初期一部分人的市儈主義和某些幹部的官僚主義等弊病作了揭露和諷刺;另一方面,革命隊伍的嚴格紀律又被描繪成是對人及人的感情的生硬束縛。他在肯定革命偉大過程的同時,又把新經濟政策僅僅看作是對資本主義的消極讓步。在反法西斯衛國戰爭及戰後初年的創作中,《巴黎的陷落》取材於第二次世界大戰的最初階段,揭示了1939年資產階級的法國被德國希特勒侵略者戰敗的政治、歷史和社會道德原因。《暴風雨》展現了法國、蘇聯和德國人民在第二次世界大戰中經過艱苦鬥爭共同埋葬法西斯侵略者的歷程。《九級浪》寫的則是戰後世界的政治風雲。

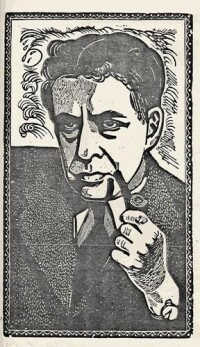

愛倫堡版畫

愛倫堡把文學史上從未提到過的作家介紹給讀者,並說出自己對他們的看法。回憶錄的一個缺點是個別段落寫得晦澀,這是因為20世紀60年代的蘇聯還有不少禁忌,很多重要人物尚未平反,很多重大決議還未廢除,還有很多人沒從個人迷信所造成的思維定勢中擺脫出來。愛倫堡寫了日常生活,但人們卻從中感到強烈的時代氣息。愛倫堡寫出了20世紀30年代普通蘇聯人在專制、貧窮的國家裡必然會產生的心態。愛倫堡認為發表回憶錄便是同形形色色的斯大林分子和一切保守勢力戰鬥。回憶錄打開蘇聯讀者的眼睛,引導他們反思不久前所發生的一切,非此社會無法獲得新生。他突破蘇聯文學史的禁區,把俄羅斯的天才作家一一介紹給讀者,並把西方文化名人引入蘇聯,擴大讀者的視野。他對斯大林個人迷信的產生作了力所能及的反思。他記錄了他所經歷時代的國內外大事,盡量把真相告訴讀者。他還寫出蘇聯當局竭力遮掩的蘇聯日常生活。

伊利亞·愛倫堡

他企圖嘗試一種新的敘述方式——打破歷史的順序,結合自己的人生經歷與感悟來敘述。愛倫堡對歷史的理解沒有停留在具體事件上,他更關注的是人們的精神狀態和一種普遍的情緒。回過頭來看那些蘊藏在時代深處的暗流,有些選擇顯然是錯誤的,但迷惘與痛苦卻是不能越過的。愛倫堡對苦難並不持拒絕的態度,他在少年時代就認為監獄是一個人成熟的畢業證書。他以詩人的方式來與時代對話,他堅信詩可以表達散文所不能表達的東西。在《人·歲月·生活》中,愛倫堡平緩冷靜的訴說勃留索夫、茨韋塔耶娃等生活在幻想世界中的詩人的不幸命運,通過追憶詩人來觀照歷史。愛倫堡喜歡那種沒有中間狀態的生活,不是快樂就是絕望,生活現狀與心理狀態都是極端的,內心充滿矛盾,在精神空間的拓展中應對命運的挑戰。作為一個親歷者,愛倫堡沒有為那些瘋狂的年代去解脫,他沒有從旁觀者的眼睛去看這一切,他毫不避諱自己的輕率和錯誤,也毫不客氣地指出過去時代的荒謬。愛倫堡把回憶錄《人·歲月·生活》寫成了一份心靈自白,對以往的生活既不後悔也不惋惜,“沒有受完苦,也沒有付出更多的愛”。

| 蘇聯 |

▪ 1948 斯大林獎金 《暴風雨》 (獲獎) ▪ 1942 斯大林獎金 《巴黎的陷落》 (獲獎) |

(以上參考)

“愛倫堡寫得最好,要向他學習”。——周恩來

“我不分析時代,不思考巨大的歷史畫面,只描寫日常生活以及我自己和朋友們(主要是作家和藝術家)的心態。”——愛倫堡自評

作為一個親歷者,愛倫堡沒有為那些瘋狂的年代去解脫,他反覆提醒自己:不能用旁觀者的眼睛去看這一切。他毫不避諱自己的輕率和錯誤,也毫不客氣地指出過去時代的荒謬。愛倫堡把回憶錄寫成了一份清澈見底的心靈自白。——央視國際

與斯大林

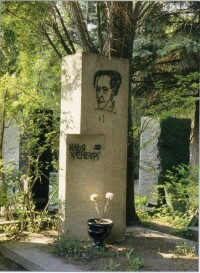

伊利亞·愛倫堡之墓

在1953年的“醫生案件”中,斯大林炮製了一封誣衊蘇聯猶太醫生的《致〈真理報〉的公開信》,強迫蘇聯著名猶太學者、作家、作曲家簽名。愛倫堡是蘇聯猶太作家,所以也讓他簽名。愛倫堡讀過信后立即猜到斯大林的用心,絕非僅僅誣害幾個無辜的猶太醫生,而為採取更大的行動製造輿論。斯大林曾將裏海沿岸的卡爾梅克人和克里木的韃靼人從他們祖居地驅趕到西伯利亞和遠東,現在輪到猶太人了。蘇聯所有猶太名人都在公開信上籤了名,唯獨愛倫堡一人抗命,他冒死上書斯大林,申述自己不簽名的理由,並婉言勸阻斯大林不要把猶太人驅趕到西伯利亞或遠東去。信發出后他便在家中等待逮捕,但沒有反應,因為幾天後斯大林便死了。

與果爾達·梅厄夫人

愛倫堡是猶太人,而這一點在斯大林時期並不是什麼好事。果爾達·梅厄夫人當以色列第一任駐蘇大使的時候,千方百計的想同蘇聯猶太人拉關係,愛倫堡在《真理報》上發表一篇文章,說蘇聯並不存在猶太問題,說紅頭髮和擁有某種鼻型一定是猶太人是種荒謬的想法。梅厄夫人大怒,一心想教訓一下愛倫堡,一天在招待會上碰上了,愛倫堡用俄語同梅厄夫人打招呼,梅厄夫人說道:“很抱歉,我不會俄語,請說英語好嘛。”愛倫堡一眼,冷冷說道:“我恨出生在俄國而說英語的猶太人。”把梅厄夫人氣的滿臉通紅。她反擊道:“我對不會說希伯來語甚至不會說意第緒語的猶太人感到遺憾。”愛倫堡聽完扭頭就走,兩人不歡而散。梅厄夫人不死心,終於找到一個會說意第緒語的傻女人,莫洛托夫夫人艾薇,這位是個猶太人的女兒,兩人談得十分投機,梅厄夫人自認為打開了一扇通往蘇聯高官的窗戶,可沒想到這樣把艾薇至於外國間諜的危險處境,被關進了監獄。直到斯大林死後才放出來。