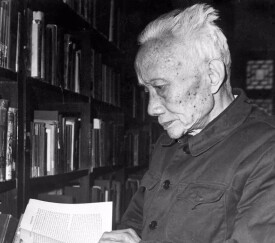

黃植楨

黃植楨

早年任教豐湖書院,1910年後任惠州府兩等學校、惠陽縣立第二小學校長25年。努力振興家鄉教育事業,協同熱心教育的人士在惠州創辦梌山中學、惠陽縣立一中,在惠陽廣和鄉籌辦源頭村小學。 1935年病逝后,其弟植楠在惠州平湖門側建“維周亭”,在南雄縣創辦植楨中學,以示紀念。

目錄

黃植楨(1878~1935),黃植楠之兄。字維周,惠陽縣府城(今惠州橋西)柏子樹下人。惠州知名教育家。工詩詞,精通歷史和數學。早年任教豐湖書院,1910年後任惠州府兩等學校、惠陽縣立第二小學校長25年。治校注重言傳身教,遴選教師要求德才兼備,教育學生諄諄善誘。主持校政期間,學生升中率達99%以上。“栽成後進,門無棄才,騰達者不可勝數”(張友仁語)。

積極支持同盟會反清和孫中山討袁(世凱)討陳(炯明);愛國思想深厚,不吸洋煙,不用洋貨;大力宣傳歷史人物的愛國行為,逢紀念日必集學生講紀念意義,針對清末以來種種對外卑躬屈膝的行徑,反覆叮嚀學生要記住列強的侵略野心。1915年袁世凱接受日本提出的“二十一條”不平等條約后,他痛心疾首,刻了長條“毋忘五月七日國恥”和方形“毋忘國恥”兩個印章,凡有經他手之冊簿,均在封面蓋上兩印。兼任惠陽縣教育會會長期間,組織星期演講會,逢星期日請人演講近代外交失敗的歷史或演出話劇,揭露帝國主義的侵略罪行,激勵民眾團結禦侮,發憤圖強。學生畢業前夕,常常寫勉勵的字條,蓋上“教育救國,振興中華”之印送給學生。

努力振興家鄉教育事業,協同熱心教育的人士在惠州創辦梌山中學、惠陽縣立一中,在惠陽廣和鄉籌辦源頭村小學。1921年,在惠州創建半工半讀學校,收容一部分超齡失學青年,培訓染織、藤器、蠶絲業的熟練工人。辦校6年,培養學生逾600人。

曾當選廣東省參議會議員。熱心公益事業,倡建惠州4個農貿市場,協助張友仁集資築惠(州)樟(木頭)公路並任該路董事會董事長。1935年病逝后,其弟植楠在惠州平湖門側建“維周亭”,在南雄縣創辦植楨中學,以示紀念。在植楨影響下,黃氏家族人才輩出,27人畢業於大專院校,或獲學士、碩士、博士學位,或任教師、教授、校長,或當高級工程師、律師、將軍,“武達文通,一門鼎盛”,實為惠州獨無僅有。