核子

質子、反質子等的總稱

目錄

中子是1932年由J.查德威克發現的中性粒子,其自旋為,質量為;磁矩為它是不穩定的。它可以通過弱相互作用衰變為質子、電子和反電子中微子,平均壽命約為秒。在中子發現后,伊萬年科和海森伯提出了原子核由質子和中子構成的理論。這理論已由隨後的實驗所證實。

質子-質子和中子-質子的散射實驗表明,它們之間的強相互作用力(核力)與它們是否帶電(即是質子還是中子)無關,這就是核力的電荷無關性。為了解釋核力的電荷無關性,B.卡森和E.U.康登於1936年引入了同位旋的概念,把質子和中子看成同一種粒子──核子的兩種不同狀態。核子的同位旋是,它可以有兩種不同的狀態:同位旋第三分量為的狀態是質子,同位旋第三分量為的狀態是中子。這樣,核力的電荷無關性被歸結為強相互作用中同位旋空間的轉動不變性。

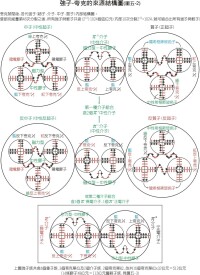

高能電子、子和中微子在質子及中子上的散射表明,質子和中子的電荷和磁矩有著一定的空間分佈,因而不是點粒子,而是有著內部結構的。目前實驗的結果表明,質子和中子是由三個更深一層次的粒子──夸克通過由膠子傳遞的作用力所構成的。研究核子的內部結構,是粒子物理學當前的一個中心課題。