共找到22條詞條名為審判的結果 展開

- 漢語詞語

- 卡夫卡創作長篇小說

- 2017年最高法出品電視劇

- 網路遊戲地下城與勇士中的轉職職業

- 騎士技能

- 日本2013年古波津陽執導電影

- 塔羅牌主牌中的一張

- 審判之域

- 1962年奧遜·威爾斯執導電影

- 美國1995年大衛·溫克勒執導電影

- 奧地利1948年喬治· 威廉· 巴布斯特執導電影

- 動漫《灼眼的夏娜》術語

- 泰國2004年Pantham Thongsangl執導電影

- 《爐石傳說:魔獸英雄傳》中的一張卡牌

- 秘魯2006年Judith Vélez執導電影

- 美國2010年Gary Wheeler執導電影

- 羽民網路小說

- 遊戲《英雄聯盟》德瑪西亞之力的技能

- 韓國1968年高榮男執導電影

- 法國1981年克勞德·米勒執導電影

- 1993年大衛·休·瓊斯執導的驚悚片

- 韓國1999年朴贊郁執導電影

審判

卡夫卡創作長篇小說

《審判》是奧地利作家弗蘭茲·卡夫卡創作的長篇小說,1925年出版。

小說敘述主人公約瑟夫·K在30歲生日那天突然被捕,他自知無罪,找律師申訴,極力加以證明,然而一切努力均屬徒勞,沒有任何人能證明他無罪,法院是藏污納垢的骯髒地方,整個社會如同一張無形的法網籠罩著他,最後被殺死在採石場,這就是官僚制度下司法機構對他的“審判”。

《審判》是卡夫卡三大長篇小說之一,其從出版之日起就受到各界的關注。

一家銀行的高級職員約瑟夫·K,某天早晨醒來突然無緣無故地被某個法庭逮捕了。這個法庭並非國家的正式法庭,但卻擁有比國家法庭更大的權利,所有人都在它的監督之下。雖然被捕,但K的行動自由並不受限制,他仍然可以像往常一樣生活。

然而只要開始審判,就必然認定有罪,無法得到赦免。在這個法庭中,不存在無辜和有罪的區別,區別的只是已經找上你和暫時還沒有找上你。K回想不出自己犯過什麼過失,也不清楚有誰可能會控告他,於是他開始設法反抗法庭。他四處求人,甚至到法庭上為自己辯護。他力陳自己無罪,控訴在法庭的行動後面有一個龐大的機構在活動著,這個機構腐朽愚蠢,草菅人命。這個機構的存在只是為了誣告清白天事的人,對他們進行荒謬的審訊。

但一切都是徒勞的。最後,K連自己犯了什麼罪都不明白,就在他31歲生日前夕的一個晚上,被兩個劊子手帶到採石場,“像一條狗一樣被處死了。”

| 第一章 被捕——先同格魯巴赫太太、后與比爾斯納小姐的談話 | 第六章 K的叔叔——萊妮 |

| 第二章 初審 | 第七章 律師——工廠主——畫家 |

| 第三章 在空蕩蕩的審訊室里——大學生——辦公室 | 第八章 商人布洛克——解聘律師 |

| 第四章 比爾斯納小姐的女朋友 | 第九章 在大教堂里 |

| 第五章 鞭笞手 | 第十章 結局 |

20世紀初,西方資本主義已經過渡到帝國主義階段,資本主義制度對人性的摧殘與毀滅以及整個社會的異化是不容忽視的,人與人、與社會之間存在著不可調和的矛盾,工業文明一方面給人類帶來無盡的福祉,但它同時也導致人逐漸異化。作為對這一社會狀況的反映,《審判》的創作帶有強烈的自傳色彩。

1914年,卡夫卡和未婚妻費莉莎準備結婚,但同時他還和另一個女人格萊特保持曖昧關係。在他左右為難、猶疑不定之際,發生了一件影響卡夫卡一生的事情:審判。此事須從卡夫卡對這場婚姻的態度說起。

卡夫卡本人確實不想結婚,但他又認為自己有義務完成婚姻這項職責。於是,他的內心充滿了矛盾。卡夫卡想結婚的願望究競在多大程度上代表了他內心的真意,也許連他自己也說不清楚。很可能他結婚的願望越強烈,他就越感到內疚,越懷有一種強烈的罪惡感,而他的罪惡感越強烈,他就越想表明自己的真意,在結婚這個問題上表現出積極的態度。這種惡性循環使他面臨兩場審判:現實中的與虛構中的。

1914年7月11日,審判終於來臨。卡夫卡前往柏林看望未婚妻費莉莎,到達柏林的第二天,在他投宿的旅館,由費莉莎、格萊特、費莉莎的妹妹愛爾娜以及曾為卡夫卡給費莉莎傳信的一名作家瓦爾斯組成了所謂的“審判法庭”,卡夫卡則成為這個“法庭”上的被告。費莉莎措辭尖銳刻薄,指控卡夫卡的反覆無常和不忠誠。卡夫卡默默地接受了這場“審判”。最後,“法庭”作出宣判:解除卡夫卡和費莉莎之間的婚約。

在31歲前夕,卡夫卡擺脫了和費莉莎的婚約,此時,他本可以專心於自己的創作,但卻得了一種“法庭恐懼症”。同年12月5日,卡夫卡接到費莉莎妹妹的信,得知由於她父親一個月前心臟病猝發去世,她家的境況變得十分窘迫。由此,卡夫卡認為是自己一手造成了費莉莎一家的悲劇,他的內心充滿了沉重的罪惡感。1914年12月,在內心痛苦的掙扎中,卡夫卡創作完成了《審判》。

值得注意的是,卡夫卡先寫完了《審判》的結局,之後才誕生了其他章節。此書每章的標題均為卡夫卡所作,但章節的編排次序則是其好友布勞德根據回憶做出的判斷。據布勞德所說:“卡夫卡認為這部小說還沒有寫完。在最後一章之前,一定還該描寫這個神秘的審判的各式各樣階段。可是,根據作者自己的看法,既然這個審判永遠不可能提到最高法庭那裡去,那麼,在某種意義上來說,這本小說也可說是無法完結的。”就是說,小說可以延長到無休無止的境地。

約瑟夫·K

約瑟夫·K是一名銀行襄理,在被宣布逮捕之後仍可以外出,上班,談戀愛,只在審訊的日子才去法庭。可是,卻並沒有合乎法律程序的名副其實的審訊。法官甚至不了解被捕者的真實身份,而詢問K是否是一名油漆匠。接下來,他遇到了一個又一個與法院熟識的人。住在法院的負責法院雜務的門房女人,K的叔叔給他找的律師先生,銀行的客戶一個大廠主給約瑟夫介紹的法院專職畫家。就連K準備陪同義大利商人去參觀的教堂的神父也是法院的監獄神父。小說中與法院的有關的人都聲稱自己能夠幫助K,但卻誰都沒有真正將K從法網中解救出來。而K本人卻越來越看清法院及司法制度的骯髒內幕。

布爾斯特納小姐

布爾斯特納小姐和K同是格魯巴赫太太的房客,在被捕事件發生以後,K第一個想要求助的對象就是布爾斯特納小姐。K等至深夜,並且因為格魯巴赫太太對布爾斯特納小姐的不滿和格魯巴赫太太發生不愉快。他是維護布爾斯特納小姐的。直到K向她講述被捕的事件時,布爾斯特納小姐對法律的知識了解不多,近乎無知,她不是從事跟法律相關的工作的,而她要到下個星期才要去一個律師辦公室工作。所以,K等待布爾斯特納小姐想和她講講被捕的事情,並不是因為她能給他在這個案子中以實質性的幫助,而是他需要傾訴。

門房妻子

門房在法院的地位很低,他的妻子因為與法官有染,而存在幫助K的可能。門房妻子引誘K,並且主動提出幫助來誘惑K。雖然K不信任她,但是他依然找不到什麼站得住的理由來拒絕這種誘惑,並且他想通過與這個女人建立關係來報復法院。但是這個女人又讓K失望了,她雖然說很想讓K帶她逃離那個地方,但是當學生帶她去見預審法官的時候,她自己的行為又表現出她自己不想離開。

萊妮

萊妮是K去拜訪霍華德律師的時候認識的。從一進門K便對這個小看護產生了興趣。他對萊妮有一種生理上的吸引,當他得知萊妮認識很多法院的人的時候,他又期待萊妮能夠在這個案子中給他提供幫助。但是在萊妮的引誘下,K也是極為不理智的。他不顧萊妮是律師的情婦這樣一個身份,不顧他的叔叔正在跟律師和法官周旋,把自己的案子拋之腦後,與萊妮發生關係,這使得K失掉了一個很好的機會。最後,K不顧萊妮的勸告,堅持解聘律師,從而使他陷入困境。

權利主題

索克爾認為:“《審判》是卡夫卡主要作品中唯一直正難懂的,原因有二:法庭全然的模稜兩可和主人公全然的矛盾心理。”正因如此,這部作品自面世以來就一直存在著爭議。爭議主要集中以下兩個方面,一種觀點認為,法庭是世俗的官僚機構,約瑟夫·K的被捕和受害體現了社會力量對個人的壓迫。另一種觀點則認為,法庭是神聖的,具有絕對的權力和公義,約瑟夫·K的罪過導致了他的被捕和死刑。應當說,這些觀點在某種程度上都有助於理解《審判》,但卻各自忽略了小說的一些關鍵因素,第一種觀點從社會歷史的角度,將法庭對應於某種現實的權力形態,因而對法庭隱而不見的神秘性和約瑟夫·K最後的目省沒有給予充分的闡釋;第二種觀點從傳統宗教角度,直接將法庭等同於上帝的神聖公義的力量,則忽略了小說所描寫的與法庭有關的種種世俗徵象,而小說並末指明的約瑟夫·K之罪在他們那裡清晰起來,這種在上帝幌子下獲得的自明性真理同樣值得警惕。

巴別塔的權力主題滲透在卡夫卡的作品中,《審判》雖然沒有直接提及巴別塔,但它所描寫的世界圖景卻遵循著巴別塔的結構模式,即法庭及其所代表的法律為人為建構起來的權威偶像,成為支配世界運行和控制人物命運走向的本質力量。

人類建造巴別塔本意是要用一種客觀的權威偶像來保護人的自由和生存秩序,然而;由於巴別塔是人自身權力慾望的投射,因此;它受制於人的慾望本身,具有任意建構的主觀性。卡夫卡對巴別塔選擇的深刻之處就在於,他指出了巴別塔結構的悖謬性,即建構巴別塔最終會走向自由的悖反,權力慾望造成人與人之間的對立,使人喪失生存的確定感。在《審判》中,法庭與法律為人為建構起來的權威偶像,田受制於人的主觀權力慾望而無法成為客觀的公正力量,因為,人們認同它並非純粹出於對自由和公正的訴求,更是試圖通過依附權威偶像來保障個人的合法存在和權力慾望的實現,這樣,樹立和鞏固權威就成為根本目的,追求自由和秩序的初衷反而被降在其次。小說中所有試圖“幫助”約瑟夫·K的人,不是將他引向自由,而是為了控制他成教他順從權威。卡夫卡將律師、畫家、教士作為“幫助”約瑟夫·K的人出現是典型而富有深意的。

律師作為法庭與被告之間的中介,本應為被告辯護,以證明他的清白無享,助其恢復人身自由,從而彰顯法的公平與正義。但霍爾德律師無意於踐行這一職能,他從屬於法庭的權力結構,用維護權力體系的論述打消被告顯露出的改革司法制度的熱情,並宣稱:龐大的社會機構有其內在的運行法則和平衡力量,個人是極其渺小的,通過個人的努力想改善社會狀況不但不會取得成效,反而會使個人的利益受損。所以,明智的做法是適應現存條件,安於自己的位置,通過斡旋人與人之間的關係確保自己的合法性生存。如果霍爾德斡旋關係是為了保障被告的合法生存,那也說明他履行了職責,即便其所使用的方式令人垢病。然而,霍爾德的真正目的卻是為了控制被告,他除了從屬於大的權力結構外,還在建構著小型的巴別塔,企圖在自己的位置上實現對他者的控制。

畫家是藝術的使者,肩負著發現和批判瑰實世界的缺陷,引領人超越日常生活的瑣屑進入審美的自由境界的使命。從表面上看,畫家蒂托里超然於世俗之外,居住在由人們施捨的樓頂的閣樓間,與一群孩子廝混在一起,保持著藝術家獨有的清貧和童心,然而,蒂托里很少從事自己的藝術事業,其主要的工作是為法官畫像,他以自己的才能為權威勢力推波助瀾,法官的權力在某種程度上即是由藝術符號建構起來的。現實中的法官大都猥瑣、無能和驕橫,畫像中的他們卻充滿威儀,蒂托里有時還會在法官像背後畫上司法女神,意指法官就是法的代理人、法的偶像。憑藉為法官畫像的“榮耀”,蒂托里在法院中也佔據著舉足輕重的位置。在對待約瑟夫·K的事件上,他與律師的論調基本是一致的.即試圖將K重新拉回到權力體系中,通過依靠權力、斡旋關係暫時獲得安寧,由此,審判並不能得到真正的解脫,無名之罪也不能得到最終的赦免。

在人的職務等級中,教士與世俗世界保持著一定的距離,他們是人心靈的守護者,擔負著引導人們進入信仰的自由境界的資任。然而,現實中教士卻充當了建構巴別塔的最後一步,並使之“通天”的角色。約瑟夫·K期望教士能給他決定性的忠告,以使他能從案子中徹底脫身,過上自由生活。教士確實給了K中肯的建議,並給他講了鄉下人尋求法的寓言:下人來到法的門前,求見法,被守門人攔住,通向法的大門一直敞開著,他決定得到許可后再進去。在漫長等待的歲月里,鄉下人曾反覆地嘗試,用煩人的請求、用豐厚的賄賂,希望能獲准進去,但都沒有成功。生命行將結束之際,鄉下人模糊的雙眼看見一束光線源源不斷地從法的大門裡射出來。教士向約瑟夫·K介紹了關於這個故事的各種解釋,試圖把他從“理解”、“解釋”引向“信仰”。但教士的信仰同樣沾染上了世俗的內容,訴諸權威,他認為,守門人是法的僕人,隸屬於法,“懷疑他的尊嚴就等於懷疑法本身…。”不必承認他講的每句話都是真的,只得當作必然的東西而予以接受。如果說畫家是用藝術符號對權威進行神化,其虛構的方式還讓人產生懷疑,教士則將權威直接提升為活生生的信仰對象,這樣,“法”就從一般的秩序符號上升為一種神權代碼,人們不但要信仰它,還要相信和遵從它的代理人。巴別塔經過教士這一環節,真正變成通天塔。教士的信仰在約瑟夫·K看來,是在“把謊言變成普遍準則”,因此,教士是無法為K提供精神坐標,給予他內心自由的。正像教士承認的那樣,他也屬於法院。

律師、畫家、教士的存在表明常人所應擁有的兩種最基本的自由,即人身的自由和心靈的自由,然而,在小說中,他們都走向了自由的反面,而且以對權力認同的共謀進一步威脅著約瑟夫·K的生存確定性。如果說人會由於主觀的權力慾望僭越自己的職責,束縛他人的自由,那麼客觀的“法”則是實現人的自由的保障。然而,客觀的、能夠保障人的生存秩序的“法”是否真正存在,是作者提出的問題。

在《審判》中,判決約瑟夫·K的法也是一個秘密,被藏匿在無數道門之後,律師、畫家、教士、法官以及許多普通人都充當著守門人的角色,法不再是施行公義的力量,而成為眾人一致建構並守護的權力符碼,這樣,法的代理人、代理機構便成為掌控人們的命運之神。約瑟夫·K渴望弄清楚自己的處境,以便擺脫審判,重獲自由,但外部環境卻總是誘導或逼迫他順從權威,自覺遵從權力法則。他最終也認識到:“從任何角度來看,法院都是一個毫無意義的機構,其全部工作一個劊子手就能勝任。”如果說強力意志是世界的通行法則的話,與強力意志相對的則是“虛己”,在基督教神學中,“虛己”是指上帝通過通成肉身,虛其神性,並以受難的方式警醒和拯救世人。基督“虛己”的拯救是人類理想的高標,常人難以企及,即便如此,“虛己”作為一種終極性價值則可在人的精神層面得以體現,比如自我貶抑、謙卑、祈禱、受難、忍耐、自我傾空等。

約瑟夫·K的死在另一重意義上加以理解,即他的拒絕反抗、安靜受死昭示的是對“虛己”的模仿。在生命已被脅迫至死亡邊緣的極限境遇里,約瑟夫·K“推波助瀾”,以自我放棄的方式實現了自由的最高境界,即不是通過認同權威或擴張強力意志獲得自由,而是通過抑制強力、自我傾空實踐自由。之所以說是模仿虛已,因為約瑟夫·K的虛己並不具備神學層面的虛己所指的基督為世人開罪的救贖意義,而是卡夫卡對超越巴別塔的出路的探尋,它具有的是問詢和啟示的意義。

自我罪感

在卡夫卡看來,罪感與存在之間的關係完全可以用“我罪故我在”來形容。在卡夫卡的筆下罪感的痛苦與自我的存在是緊密相連的。罪感是個體性的,只有當個人意識到自我的存在並開始探詢自我存在的意義的時候,罪感才會油然而生。在存在論中,“自我是一種自身與自身發生關聯的關係。”K的被捕就是K自身與自身發生聯繫的開始,也是K的“自我”的覺醒。K的被捕提醒了K的自我存在意識,他對生活的視角開始發生了翻天覆地的變化,他開始更多的關注著自我本身,他由對“我”是否有罪的這個問題的思索開始了漫長的自審之路。當懷著滿腔的熱忱來關注自己是否真的有罪的時候也是K開始認識到自己是一個罪人的時候。

被捕使K由一個被自身的身份、地位等等世俗的禁令捆綁著的人,變成—個只關注單純生活,關注自我的自由人:K的天性(慾望)使得他要儘可能的享受著現有的生活,同時也導致了他更深的陷入了罪的泥沼。這樣,K的生活變成了這樣—個循環,越追尋生活的真諦,他的惡感就越深刻,他就越關注生活本身。K只要活著一天,K的罪就會有增無減。儘管K沒有完全的了解法律世界,然而在K每次進一步觸犯法的時候,K的內心總有某種東西呼喚著他意識到法的存在,呼喚著他去直面這場審判,儘快的進入法的世界。K內心的這種向著法的力量就是K的罪感,這種罪感雖然常常被K主動的忽略,但是卻無時無刻的不在起作用,這種罪感與K的天性(慾望)暗暗的進行著較量,每當K的天性(慾望)讓K太過放縱生活時,他的罪感就會跳出來讓K重視這場審判。就這樣,在罪感的指引下,K一步步直面真實的自我,最終意識到審判的不可避免,意識到自身的罪是無法洗刷的,再多的反抗也只是徒勞,那隻會加深他自身的罪,而無法改變定罪的事實。

《審判》是卡夫卡以K為例對人類的自由意志的一次探索過程,同時也是卡夫卡的一次深刻的自我審查,是他對自身的一次縱向的深入考察:對卡夫卡來說,自我是比全人類更重要的角色。卡夫卡終其一生去尋找的不過是如何使自己更好更健康的話下去,這是他對“自我”進行探尋之旅的出發點與終結點。

荒誕

所謂荒誕,也可稱為怪誕,就是對事物極度誇張的一種方法。即從某種主觀感受出發來改變客觀事物的形態和屬性,直入現象的至深之處,揭示事物的本質。因此,表現主義作家往往把形象、情節荒誕化。

小說中,作者描寫負責看守約瑟夫·K的人;“那人生得身材細長,但很結實,穿著一套十分稱身的黑衣服。衣服上面有各式各樣的口袋、袋子、紐子。還有一條腰帶,好像一套遊客的服裝。因此,顯得十分實用,雖然叫人弄不懂幹麼要穿這種衣服。”這樣的看守形象不合常理,讓人很難想象。而看守身上的服裝無異於奇裝異服.我們在現實生活中不會看到這樣的穿著,但正是這種奇異和扭曲反映了作者內心深處的抑鬱和恐懼。

主人公約瑟夫·K無辜被捕,稀里糊塗接受審判。他徒勞地做著掙扎,卻在法律的羅網中越陷越深。他變得疑神疑鬼,草木皆兵,緊繃的神經似乎隨時都會斷掉。這樣的描寫誇張生動,深刻揭示了主人公的主觀感受,生活中充滿了災難,人隨時會陷入無法擺脫的困境。荒誕的情節曲折地反映了人類的非理性,在非現實的事件和非現實的人物描寫中折射異化的、充滿痛苦的現實世界。這種表現主義的創作手法力求表現強烈的社會情緒和複雜的內心世界,成為“卡夫卡式”的創作風格。

象徵

小說《審判》中的很多形象都有很深層次的象徵意義。卡夫卡力圖通過這些象徵形象來表達自己對於社會、人和這兩者之間關係的理解。小說中的法庭就具有神秘的象徵意義。它並不是人們慣常理解的乾淨、明亮且肅穆的,而是被安排在了破舊的閣樓上。法庭在人們心中的形象既清楚又模糊。它不大,卻具有無上權力,像盤旋在最高處的惡魔企圖把一切人吞噬。法院的人並不正直,但不妨礙法律這部機器的照常運轉和最後將它的捕獲物置於死地。約瑟夫·K也是一個具有象徵意義的人物,他既軟弱卻又並不甘於被誣陷。他害怕權力卻也在同黑暗的司法制度作鬥爭。在法庭上的演講,表現出他的堅強,但最後在被殺害時,他意識到反抗的毫無用處,而被順從地帶走。K象徵著千千萬萬社會中的人。他具有性格上的雙重性。而縱觀他從30歲生日宣布被捕到被殺害的這段過程,糾結於權力、愛情,渴望著事業成功,卻難於擺脫社會、命運捉弄,自我審判到被真正審判的過程也是象徵著人的一生。

這種象徵正是表現主義文學側重表現抽象的情感,體驗、異化以及境遇的具體體現。達到的效果就是小說在主題的表層結構模式多為寓言故事,不求表現社會生活,但求達到內涵深刻。

《紐約時報書評》:《審判》不屬於許許多多讓人毛骨悚然的驚險小說,而屬於那為數不多的真正使人膽戰心驚的作品。《審判》並非要給人們熟知的世界披上奇異怪誕的外衣;小說所表現的既是這個世界又完全外在於這個世界。

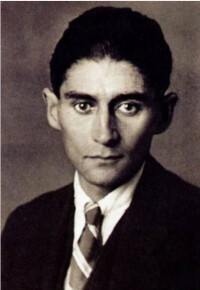

弗蘭茲·卡夫卡

卡夫卡1883年出生猶太商人家庭,18歲入布拉格大學學習文學和法律,1904年開始寫作,主要作品為四部短篇小說集和三部長篇小說。可惜生前大多未發表,三部長篇也均未寫完。他生活在奧匈帝國即將崩潰的時代,又深受尼采、柏格森哲學影響,對政治事件也一直抱旁觀態度,故其作品大都用變形荒誕的形象和象徵直覺的手法,表現被充滿敵意的社會環境所包圍的孤立、絕望的個人。

卡夫卡與法國作家馬塞爾·普魯斯特,愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯並稱為西方現代主義文學的先驅和大師。