約瑟夫·布羅茨基

約瑟夫·布羅茨基

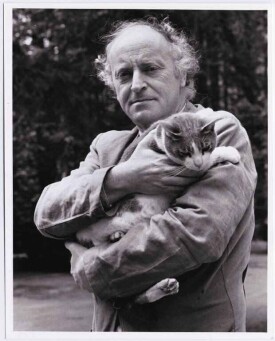

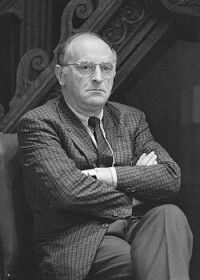

約瑟徠夫·布羅茨基(Joseph Brodsky,1940-1996),俄裔美國詩人,散文家,諾貝爾文學獎獲得者。

1940年5月24日,布羅茨基生於蘇聯列寧格勒,1955年開始創作詩歌,1972年被剝奪蘇聯國籍,驅逐出境,后移居美國,曾任密歇根大學駐校詩人,后在其他大學任訪問教授,1977年加入美國籍,1987年獲得諾貝爾文學獎。”主要著作有詩集《詩選》、《言論之一部分》、《二十世紀史》、《致烏拉尼亞》、以及散文集《小於一》等。

1996年1月28日,布羅茨基在紐約因心臟病突發於睡夢中離世,享年55歲。

約瑟夫·布羅茨基

1955年起,布羅茨基輟學謀生,先後做過車工、司爐、醫院太平間運屍工、水手等13種工作,並開始寫詩,多數發表在由一些青年作家和藝術家所辦的刊物《句法》上,並通過詩朗誦和手抄本形式流傳於社會。一些詩歌甚至傳到了國外,赫然登在正式刊物上,往往連他自己也渾然不知。他很快嶄露頭角,被稱作“街頭詩人”,並受到阿赫瑪托娃和其他一些文化界人士的賞識。這期間與彼得堡幾位寫詩的青年人切磋詩藝,後來他們被稱為“彼得堡集團”。

1962年起,布羅茨基成為公安部門監視的對象。他經常受到騷擾,兩次被關進監獄的精神病院。在精神病院最恐怖的是給他強行注射鎮靜劑,半夜又被粗暴叫醒,拉他去沖冷水浴,然後用濕浴巾把他渾身包緊,再將他推到暖氣旁烤乾浴巾……他遭受了慘無人道的折磨,出獄后不敢住在家裡,到處流浪,但仍未能逃脫警方的追逐。

1963年,布羅茨基發表著名長詩《悼約翰·鄧》,這是他早期創作的代表作。同年年底,布羅茨基被捕,因他喜愛長期被斥為“頹廢派”的阿赫瑪托娃等人的詩歌,他在電車上讀這些作品,讀畢又給別人傳閱,有時複印出來散發給朋友們。這些就成了後來指控他的16條罪狀之一。

布羅茨基

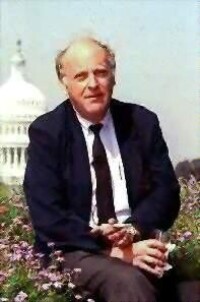

1972年6月,他被剝奪蘇聯國籍,驅逐出境。他被告知,當局“歡迎”他離開蘇聯,接著便不由分說地將他塞進一架飛機。原先要將他發配到以色列,但詩人要求去維也納,因為他的偶像奧登在那裡。離開祖國前,他給勃列日涅夫寫信:“我雖然失去了蘇聯國籍,但我仍是一名蘇聯詩人。我相信我會歸來,詩人永遠會歸來的,不是他本人歸來,就是他的作品歸來。”奧登熱情地接待了他,將他推薦給眾多作家,並為他籌措到1000美元的資助。不久,布羅茨基受聘於美國密執安大學,擔任住校詩人,開始了他在美國的教書、寫作生涯。

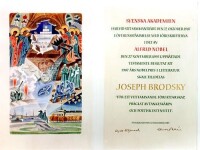

諾貝爾獎證書

徠1987年,由於作品“超越時空限制,無論在文學上及敏感問題方面,都充分顯示出他廣闊的思想和濃郁的詩意”,布羅茨基獲得了諾貝爾文學獎。這年他47歲,是有史以來最年輕的諾貝爾文學獎得主。

1996年1月28日,布羅茨基在紐約因心臟病突發於睡夢中離世,享年55歲。

| 作品名稱 | 作品類型 | 創作時間 |

| 《韻文與詩》 | 詩集 | 1965 |

| 《山丘和其他》 | 詩集 | 1966 |

| 《詩集》 | 詩集 | 1966 |

| 《悼約翰·鄧及其他 | 長詩 | 1967 |

| 《荒野中的停留》 | 詩集 | 1970 |

| 《詩選》 | 選集 | 1973 |

| 《言語的一部分》 | 選集 | 1980 |

| 《致烏拉尼亞》 | 詩集 | 1984 |

| 《小於一》 | 散文集 | 1986 |

| 《二十世紀史》 | 詩集 | 1986 |

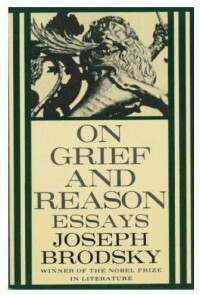

| 《論悲傷與理智》 | 散文集 | 1996 |

(以上參考自新京報)

約瑟夫·布羅茨基

約瑟夫·布羅茨基

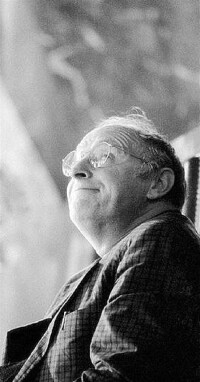

布羅茨基抵達西方,正值後現代主義思潮方興未艾之際,他所面臨的是一種反對精英、解構經典的總體知識氣候。從貧瘠封閉的蘇聯來到後現代美國,看來詩人得經歷某種“時間錯置”(anachronism),這也使他的俄羅斯人特點變得更為鮮明。他強調精神等級,藐視後現代的價值相對主義,為文學寫作提出嚴苛標準,聲稱寫作是為了與過去時代的大師看齊,認為“過去是各種標準的來源,是現在所無法提供的更高標準的來源”。他的立場與流行的英美文學批評風尚大異其趣。與其說這是一種保守的精英主義趣味,不如說是對文化大傳統的自覺追隨和維護。

詩歌

約瑟夫·布羅茨基

約瑟夫·布羅茨基作品

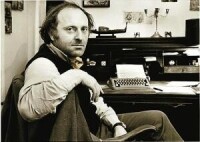

布羅茨基在嚴謹的同時有非常濃厚的實驗傾向,他的詩歌之刀既堅韌又鋒利:在傳統的、現代的基礎上摻入嶄新的當代感性。布羅茨基創作過幾乎所有詩歌形式和體裁,就《哀歌》而言,他寫了很多以“哀歌”為題的詩,包括《幾乎是一首哀歌》、《羅馬哀歌》;其他標題和體裁如《牧歌》、《變奏》、《詩章》、十四行詩、十二行詩節、《六重奏》、無題、八行詩、三行詩節、聖壇詩(聖壇形圖案詩)、夜歌等等,幾乎所有大師試過的並取得成績的形式和體裁他都要試。至於風格,他更是多種多樣,既可以寫得很深沉廣闊,又可以輕鬆諷剌;可以寫得很日常化,又可以進行玄思冥想。在詩行的安排方面,他既可以工整嚴格,又可以長短不一。在意象的採集方面,從雞毛蒜皮到海闊天空,從天文地理到機械設備,簡直無所不包,又都可以運用自如,科學的意象一進入他的詩句就立即變得服服貼貼自然而然。總之,他在傳統與個人才能之間取得難得的平衡。

散文

約瑟夫·布羅茨基

文學評論

布羅茨基的文學評論,其本質在於說教而非論證。是把人帶往彼岸的運載工具,也是他從彼岸回歸的現身說法。當然也是文化論爭中的回應、反駁和論戰的產物。除非站在他那個高度,擁有那樣精深的詩歌修養和實踐,否則無從產生這些靈感洋溢的篇章;而靈感總是和某種教義結合在一起的,正如使徒保羅的體內被充實的那些東西,因此,布羅茨基的批評文字浸透俄國式的救贖和激情,這是西方文學批評中幾乎要失傳的一種精神在場,委實引人矚目。

| 榮譽類 |

▪ 1991 美國桂冠詩人(獲獎) ▪ 1987 諾貝爾文學獎(獲獎) ▪ 1981 首屆 麥克阿瑟天才獎(獲獎) |

(以上參考自新京報)

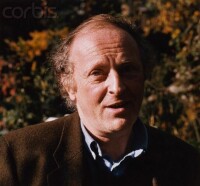

“俄羅斯詩歌的太陽,是繼普希金之後最偉大的俄羅斯詩人”。——俄羅斯總統葉利欽

“像一枚從另一個帝國射來的導彈,一枚善良的導彈,其承載的不僅是他的天才,而且是他祖國的文學那崇高而嚴苛的詩人威嚴感。”——蘇珊·桑塔格

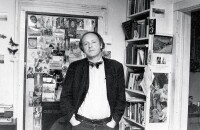

布羅茨基美國書房

約瑟夫·布羅茨基

布羅茨基故居博物館

彼得堡市政府將鑄造大街24號詩人當年與父母居住的寓所重新修復,建成布羅茨基故居博物館。博物館於2015年5月24日詩人誕辰75周年前夕向公眾開放。

布羅茨基傳記

墓

2015年是布羅茨基冥壽七十五周年,俄羅斯又出了兩部詩人傳記,它們是:B .邦達連科著《布羅茨基,俄國詩人》;B .索羅維約夫著《孤獨的光榮結局》。