公元前241年

公元前241年

公元前241年,楚考烈王62年,秦始皇六年。中國的春秋戰國時期。公元前241年,第一次布匿戰爭結束。

(圖)壽春遺址

元前241年,楚考烈王二十二年,秦繼續攻魏,佔領了魏地朝歌(今河南淇縣)及衛濮陽(今河南濮陽西南),以濮陽為東郡治所。東郡建立后,遂斷“山東從(縱)親之腰”(《戰國策·秦策四》),各國震恐。《史記》有關篇章有如下記載:(楚考烈王)二十二年,與諸侯共伐秦,不利而去。](《史記·楚世家》)。

(圖)王

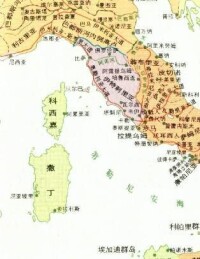

公元前241年,埃加迪群島海戰。迦太基(Carthage)艦隊和羅馬艦隊在埃加迪群島(地中海的島群,位於西西里島以西)海區進行的一場海戰。擁有200艘戰船的羅馬艦隊在盧塔蒂烏斯·卡圖盧斯指揮下駛近西西里島海岸,從海上封鎖了德雷帕努姆和利利貝奧要塞。迦太基派出艦隊,載著糧食前來援救要塞守軍。雙方艦隊發生交戰,迦太基人被擊敗,羅馬人擊沉迦太基戰船50艘,繳獲戰船70艘。

(圖)第一次布匿戰爭

第一次布匿戰爭(公元前264~前241)。公元前3世紀時,迦太基是地中海西部強大的奴隸佔有制國家。羅馬於公元前 3世紀上半葉統一義大利后,與迦太基形成對峙之勢。兩國爭奪西西里島導致第一次布匿戰爭爆發。這次戰爭的導火線是“墨西拿事件”:在皮洛斯戰爭期間,敘拉古雇傭軍中的一批義大利人強佔了西西里島東北端的墨西拿。公元前265年,因與敘拉古僭主發生衝突而處於不利形勢,這些義大利人分為兩派,分別求助於迦太基和羅馬。迦太基搶先控制了墨西拿。公元前264年羅馬軍隊開進西西里,揭開戰幕。羅馬先後佔領墨西拿和阿格里琴托,迫使敘拉古與之結盟。但在海上迦太基卻佔優勢。羅馬人迅速建立一支艦隊。在米列海戰中,裝有接舷弔橋的戰艦組成的羅馬艦隊獲勝。公元前256年羅馬海軍又在埃克諾穆斯海角大勝。同年羅馬遠征軍在非洲登陸,但以失敗告終。此後主要戰場移到西西里,羅馬在陸戰中略佔上風。公元前241年,羅馬海軍以新建的200 艘戰船組成的艦隊大敗迦太基艦隊於埃加迪群島附近。迦太基被迫求和,將西西里及其附近利帕里群島讓給羅馬,賠款3200塔蘭特(10年內償清)。羅馬遂在西西里建立第一個行省。公元前 238年羅馬乘迦太基雇傭軍暴動之機,又出兵強佔了撒丁和科西嘉,於公元前227年將兩島置為一行省。

公元前241年,羅馬完全佔領了西西里島,羅馬第一個行省-西西里行省建立。

[1] 雅旅網 http://www.tour163.com/trade/Show.asp?id=711

[2] 網易 http://tech.163.com/04/1026/16/13KP5VBS000915TG.html

[3] 新浪網 http://news.sina.com.cn/w/p/2008-07-28/090016012158.shtml

[4] 北方教育 http://www.northedu.com.cn/kjzc/kejirenwu/0shanggu/zhao.htm

[5] 中華五千年 http://www.zh5000.com/ZHJD/gxjd/2006/qitabu/ls/1/gxjd-0349.htm