旅洋Ⅰ級驅逐艦

旅洋Ⅰ級驅逐艦

旅洋Ⅰ級驅逐艦,裝備了“施基利”艦空導彈系統,艦首、艦尾各布置了一座3S90型單臂式發射裝置及一個存儲24枚導彈的彈庫,滿載排水量6000噸左右。

旅洋Ⅰ型(052B

2001年,俄羅斯向上海江南造船廠出口了首批4套“音樂台”雷達/數據鏈系統,用於裝備“旅洋”Ⅰ型驅逐艦。該型驅逐艦上還安裝了Mineral-3型數據鏈及目標定位雷達,工作頻率為I波段,搜索距離30千米。該雷達最多能夠同時監視200個目標,並制導SS-N-22型反艦導彈對其中的9個目標實施打擊。

眾所周知,中國空軍的蘇-27戰鬥機只能依靠語音進行通信,蘇-30MKK安裝了TSK-2型數據鏈,但是中國海軍購買的卻並未安裝,只有中國海軍近期剛剛進口的最新型蘇-30MK2才裝備了TSIMSS-1數字通信系統。據悉,“旅洋”Ⅰ和Ⅱ型驅逐艦以及J-10戰鬥機將裝備類似俄羅斯AT-2M的國產數據鏈系統,而後者則是美軍Link16數據鏈的複製版。

2002年5月25日,“旅洋”級Ⅰ型導彈驅逐艦首艦在江南造船廠下水。

“旅洋”級驅逐艦的多種武器和設備曾經是國內科研單位長期無法突破的技術瓶頸,這些技術難題如果不能儘快解決,研製第三代驅逐艦也就無從談起。而如能將“現代”級上的一些關鍵技術加以消化,將會直接促進國內相關係統的研製,提高中國現代海軍武器及電子設備的研製能力。因此,“旅洋”級最終選擇了“現代”級上的一些武器和雷達系統,在90年代末走上了船台。

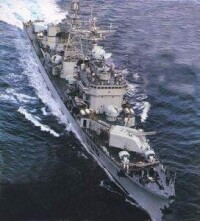

中國海軍051級驅逐艦雄姿

據外媒報道,“旅洋”級驅逐艦的區域防空武器選擇了“施基利”艦空導彈系統,艦首、艦尾各布置了一座3S90型單臂式發射裝置及一個存儲24枚導彈的彈庫,但使用的導彈換成了改進的SA—N—12型而非早期的SA—N一7型。sA—N一12中程艦空導彈是一種性能先進的艦載防空導彈,是蘇聯於80年代末在SA—N一7基礎上的一種改進型,主要完善了以一些方面; (1)系統採用了指令修正制導技術;(2)系統對飛機和導彈目標採用波譜識別技術; (3)目標照射器採用新的軟體,提高了目標跟蹤精度; (4)導彈採用新型的火箭發動機,提高了最大飛行速度; (5)導彈採用新型信號處理裝置; (6)導彈採用高靈敏度引信裝置,增加了測高能力和距離截止措施; (7)導彈採用大弧形彈道,提高了對低空掠海目標的攔截能力。sA—N一12導彈在外形尺寸和重量上較SA—N一7稍有增加,動力裝置為一台單室雙推力固體火箭發動機,採用了新型高能燃料,最大飛行速度達到了4.5馬赫,最大射程提高到40千米,反導作戰時射程15千米,最大射高15千米;戰鬥部為重62千克的破片殺傷型,採用近炸引信及觸發引信,殺傷半徑達20米。SA—N一12兩枚齊射時對飛機的殺傷概率為96%,對反艦導彈的殺傷概率則為86%。由於改進了制導系統的抗海浪干擾能力,其攔截掠海飛行反艦導彈的能力較SA—N一7提高了3倍以上。雖然艦上的MR90照射雷達數量減少到4座,只能同時攻擊4個空中目標,但由於導彈性能的提高,“旅洋”級的單艦區域防空能力並不比“現代”級弱,而在打擊低空、超低空目標的能力上要明顯優於“現代”級,這也更加符合中國海軍對區域防空系統的技戰術要求。由於採用了“施基利”艦空導彈系統,“旅洋”級也隨之選擇了“現代”級上使用的MP一710系列中的最新改型作為主雷達探測系統,不僅具備了國內“海虎”及其國產化型對空雷達的低空探測能力,而且還擁有了比518型、517型更為優秀的遠程對空探測能力,在天線尺寸和重量大為減少的情況下提供了與518型雷達基本相近的探測距離和功能,比517型雷達具有更高的解析度和跟蹤精度,完全可以滿足不同距離、不同目標的探測要求。一部MP一710雷達即可代替國內由近程對空雷達和遠程對空雷達構成的對空探測體系,極大地簡化了“旅洋”級的雷達配置,解決了同時裝備多部雷達后相互間干擾以及與其它電子設備所存在的電磁干擾及兼容性問題。

“旅洋”級的艦橋頂部同樣出現了與“現代”級的“音樂台”超視距雷達相似的圓形天線罩,同時還配置了2部“酒杯”電子偵察系統,這充分說明該級艦具備了類似“現代”級的獨立超視距對海多目標攻擊能力。中國海軍一直十分重視水面艦艇的對海攻擊,30多年間先後發展了十幾個型號的反艦導彈,已具備了中、遠距離對海攻擊能力,90年代中期已經出現了射程超過150千米的遠程反艦導彈,超視距攻擊已成為中國海軍水面艦艇對海作戰時的基本模式。這就涉及到了目標探測和引導問題。國外一般通過艦載直升機、偵察機甚至衛星等手段來解決這個問題,但對於中國海軍來說,無論是艦載直升機、遠程偵察機還是衛星的數量和應用都還剛剛起步,因此如能依靠水面艦艇自身雷達系統來解決這個問題,無疑具有重要的戰術和實戰意義,配合新一代反艦導彈系統可以完全勝任新世紀對海攻擊作戰的要求。

“現代”級驅逐艦上的AK一630近防炮技術的引進同樣促進了國內相關領域的快速發展,對國內正在研製的多管近防武器系統產生了一定影響。AK一630的採購、使用成本都較低,安裝佔用空間小,有利於中、小型艦艇的使用,可作為一種性價比較高的近程防禦系統取代中國海軍各類艦上裝備的雙管37毫米、30毫米、25毫米等小口徑艦炮。這樣,中國海軍水面艦艇的整體海上對空防禦及反導能力都將有一個質的提高,戰時生存能力也將會進一步提高。

由於採用了較多“現代”級上的武器和雷達系統,“旅洋”級在艦載武器布局和外部特徵上與“現代”級多少有些相似,這也體現出“現代”級對“旅洋”級的發展所產生的影響是全方位的。

影響“旅洋”級的各種技術瓶頸均已通過“現代”級的引進而得到解決,加上國內新一代武器及電子系統的研製也接近完成,使得中國大型水面艦艇的研製能力至少前進了10~15年,也使中國海軍驅逐艦的發展開創了一個嶄新的局面。

“旅洋”級驅逐艦在2005年中俄兩國舉行的“和平使命一2005”聯合軍事演習中首次公開亮相,當時引起了國內外的廣泛關注。今天看來,“旅洋”級在結構設計及武器系統的布置上還存在一些不足,在一定程度上影響和限制了其性能的發揮。

首先,在艦體結構設計上,“旅洋”級的艦體尺寸由上一代“旅滬”級的144米增加到150多米,艦寬由16米增加到17米,滿載排水量由4500H~E增加到6000噸左右,艦上的容積和艦內空間有了極大提高,為安裝更多的武器系統、雷達電子設備及改善艦員居住條件提供了最基本的條件。而且,“旅洋”級在設計中著重考慮了隱身性,結構設計上採取了諸如大斜角艦首、水線以上明顯外飄、上層建築及折線以上艦體內傾、上層建築較以前明顯低矮、艦面布置整潔、各轉角處均設計成圓弧或傾斜過渡、艦體中部的煙囪也使用了紅外抑制裝置等措施,有效地降低了艦上最主要的紅外輻射源,大幅減小了“旅洋”級的雷達反射面積,比第二代“旅滬”級有了很大進步。但實際上,該級艦的隱身性並不十分出色,與同期建造的“江凱”級護衛艦相比還存在較大差距。之所以如此,主要原因在於艦上的布局設計和武器系統的選擇影響了隱身效果,例如艦首、艦尾布置的2座“施基利”艦空導彈單臂發射架、艦橋前部布置的4座多管幹擾發射裝置、外露布置的救生艇、反艦導彈發射箱以及還不能稱得上簡潔的雷達、電子設備的配置都在很大程度上抵消了艦體設計所產生的良好隱身效果。可以說,“旅洋”級雖然在隱身性方面採取了一些措施和辦法,但並沒有放到特別重要的位置,綜合考慮並保證整體均衡的攻防能力才是其首要任務。

其次,“旅洋”級在武器布置上有不合理之處,這在一定程度上是該級艦在設計中曾多次進行過修改、至少是艦體平台基本確定後由於不同時期在艦載武器的選擇上稍有不同而造成的。艦首處的“施基利”艦空導彈發射架後部有一個面積很大的空間,目前只在兩側各布置了2座干擾火箭發射裝置,這對於空間有限的驅逐艦來說顯然是一個極大的浪費,而且如果僅為在艦首布置干擾火箭發射裝置而保留艦上空間並不符合常理設計。依筆者看,這個位置稍加改進后布置一座730近防系統完全沒有問題;或是將其作為艦橋的一部分,以使整體布置更為合理,空間利用率更高。目前的這種形式很可能是在最終選定“施基利”艦空導彈系統后保留下來的,而這個平台的最初設計很可能並不是為“施基利”系統準備的,最有可能是為安裝“海紅旗”7艦空導彈發射架和內藏式再裝填裝置(與“旅海”級艦首的配置相似)而預留的。這似乎可以說明在確定採用“施基利”艦空導彈系統之前,“海紅旗”7可能仍是備選方案之一,這樣也就能較好地解釋艦尾“施基利”艦空導彈的發射架為什麼會少見地被布置在艦體右側。雖然有人認為這樣設計是中國的獨創,可以很好地平衡左側直升機機庫產生的重量失衡,但實際上這個作用是非常有限的。一具SA—N—12艦空導彈發射裝置及其下方儲存24枚導彈的彈庫,加上各種機械、液壓、電氣設備總重大約接近50噸,即使採用10噸級直升機也很難達到平衡的目的,況且機庫內並非任何時間都停放著直升機,因此“平衡”觀點很難成立。水面艦艇武器系統的布置方式一般都採取沿艦體中軸線前後布置或沿中軸線呈左右對稱布置最為合理,可以很方便地避免不對稱布置所產生的失衡問題,特別是對於排水量不是很大的艦艇來說,這一點顯得更為重要。“旅洋”級採用這種比較“另類”的設計,最大可能就是艦體尾部中軸線部位沒有合適的安裝位置,而最初設計時也並沒有考慮安裝“施基利”艦空導彈系統,直到確定使用“施基利”系統后,為保證對空打擊範圍的全方位覆蓋,後部的發射裝置也就只能選擇在機庫右側平台進行安裝,這實際上是一個平衡各方面因素的折衷結果。但是,這種布置方式無論是對於保證艦體平台的橫向穩定性,還是提高整艦的低可探測性能都有很大影響。

再次,“旅洋”級仍是依靠較多國外技術完成的一級多用途驅逐艦,勢必在建造、使用以及與國產裝備、系統的整合方面產生一些問題(中國90年代初建造“旅滬”級驅逐艦時已對此有過極為深刻的體會)。如果不對主要引進技術進行深入的吸收、消化,保證主要引進裝備的後期供應,那麼“旅洋”級的作戰能力能否達到設計指標就很難說了,至少其形成實際作戰能力的周期會很長。如果引進的裝備由於某種原因無法繼續獲得,那麼“旅洋”級將會徹底喪失戰鬥力,這也是通過技術引進提高裝備性能所產生的最大弊端。

對於軍貿這類較為敏感的問題,在任何國家都會因不同時期國內、國際形勢的變化而面臨很大的波動。對技術引進國而言,任何波動都會對其國內武器裝備的建造及整體規劃產生根本性的影響。50年代中蘇之間建立起來的友好關係、70年代末與西方建立起來的“准盟友”關係,都對中國整個國防工業的發展和提高產生了重大作用,使中國在這兩個時期獲得了大量武器系統的研製經驗和技術,國內軍事裝備的發展走向了穩定提高的階段。但隨著這兩個時期的結束,國內主要軍事裝備的發展步伐隨之被打亂,很多在研的武器計劃被迫取消或中斷,相關領域的發展也受到了很大的衝擊(像60年代計劃從蘇聯引進的“卡辛”級驅逐艦、F級常規潛艇;80年代計劃從美、歐等國引進的區域艦載防空系統、艦用燃氣輪機、艦載反潛直升機、遠程多目標雷達系統等),這充分說明軍事技術交流和軍貿活動必須要有自身強大的技術基礎作為支撐。從今天“旅洋”級的實際表現看,在相關技術引進過程中我們已經有針對性地避免了類似情況的再次發生.但風險仍然存在。

“旅洋”級驅逐艦雖然在某些地方存在一些不足,但總體技術性能仍然較為出色:前後2座SA—N一12艦空導彈發射裝置(總備彈48枚)、艦體中部的16枚“鷹擊”83中程反艦導彈、1座新一代100毫米中口徑速射艦炮、2座730近防武器系統、1架卡一28或直9反潛直升機、遠程對空探測雷達、數字化聲學探測和對抗系統、高速寬頻網路傳輸的作戰指揮系統、寬頻帶主/被動電子戰系統等完全可與國外90年代后出現的同噸位驅逐艦相媲美,在中國海軍的作用和地位以及對未來大型水面艦艇的影響都要遠遠超過90年代初建造的“旅滬”級。

“旅洋”級的出現不僅填補了中國海軍驅逐艦長期缺乏區域防空能力的空白,同時對提高中國現代艦載武器和雷達、電子設備的研製也起到了十分關鍵的作用。另外,“旅洋”級還可以分擔一些“現代”級繁重的區域防空任務,畢竟中國海軍中只有東海艦隊裝備有4艘“現代”級,而北海艦隊和南海艦隊同樣需要改善各自的對空防禦能力,才能保證中國海軍整個海上對空防禦能力的實質性提高。繼續採購“現代”級不僅成本較高,在使用上也存在一些不便,不符合中國海軍長遠發展的要求。而通過“旅洋”級的建造,我們不僅實現了自行建造與“現代”級相同的具有區域防空能力的驅逐艦的目標,而且基本掌握了包括“施基利”艦載防空系統在內的幾乎所有引進技術、備的性能特點,極大地推動了國內相關領域的跨越式發展,達到了“一點突破、四處開花”的良好局面。這裡最明顯的例子就是新一代“江凱”改型護衛艦的產生。這種中國最新研製的護衛艦已經大量應用了“旅洋”級上經過國產化后的類似系統。雖然“江凱”改型護衛艦無法完全取代“旅洋”級的作用和地位,但完全可以擔負起“現代”級和“旅洋”級的海上區域防空重任。由於“江凱”改型在造價、使用、維護成本上都要明顯低於驅逐艦,因此為改善海上區域防空能力,這種護衛艦將會大量進入中國海軍。這種良好局面的出現正是中國通過“旅洋”級的建造獲得的,也是“旅洋”級對中國海軍最大的貢獻所在。