食竇

食竇

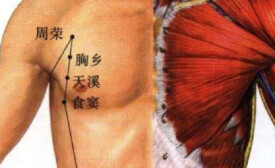

食竇 - 食竇食竇,經穴名。食竇 - 療法出《針灸甲乙經》。別名命關。屬足太陰脾經。在胸外側部,當第5肋間隙,距前正中線6寸處。布有第五肋間神經外側皮支及胸腹壁靜脈。主治胸脅脹痛,噫氣翻胃,腹脹水腫,咳嗽,痰飲,少乳等。

● Shídòu SP17

● 來源:《針灸甲乙經》

● 別名:命關、食關

● 歸經:足太陰脾經

● 功效:宣肺平喘,健脾和胃,利水消腫

● 食,食物;竇,空,孔竇。意為食氣由此空穴而入,又因穴在乳頭外下方,深部有儲藏乳汁的孔竇,故名。

● 胸部,第5肋間隙,前正中線旁開6寸。

●

●

● 乳頭平第四肋間隙,平乳頭旁開2個1橫指(拇指),再向下數一個肋間隙,即為此穴。

●

本穴的精準取穴使用了骨度分寸的方法,其中,兩乳頭之間為8 橫寸。簡便取穴是臨床上常用的一種取穴方法,是長期臨床經驗總結的方法,操作簡便,便於記憶。一般情況下,簡便取穴的方法只適合日常按摩、拔罐、艾灸等養生防病時運用。如果使用穴位進行疾病的治療,則需要使用精準取穴。簡便取穴中的一橫指即“1寸”,可採用指寸定位法中的拇指同身寸比量取穴,伸直拇指,拇指指骨關節橫紋兩端之間的距離作為1寸。需要說明的是,指寸定位法在應用時較為便利,但取穴的準確性稍差,且操作時應以被取穴者自己的手為準。由於每個人的高矮、胖瘦與手的比例不完全成比例,因此,指寸定位法必須在骨度分寸的基礎上運用,而不能以指寸全部量取全身各部,否則長短失度。https://pic.baikemy.com/obj/project-l-cdn/apgc/notice/2020-07-08/8e66dc97-4c3c-45ef-8275-a660fdd106f4.jpeg

● 皮膚,皮下組織,前鋸肌,肋間外肌。

● 淺層布有第5肋間神經外側皮支和胸腹壁靜脈。

● 深層有胸長神經的分支,第5肋間神經和第5肋間動、靜脈。

● 肺系病症,例如咳嗽,氣喘。

● 局部病症,例如肋間神經痛,胸脅脹痛,背痛。

● 消化道病症,例如腹脹腸鳴,泄瀉,便秘,反胃,食過即吐,噯氣,水腫;胃炎,腹水,肝區痛。

● 斜刺或向外平刺0.5~0.8寸,深部為肺臟,不可直刺或者深刺;可灸。

● 指壓按摩:經常用拇指指腹按揉,每次1~3分鐘。

● 灸法:艾條懸灸5~10分鐘;艾炷灸3~7壯。

● 《扁鵲心書》:此穴通降氣,灸之大良。

● 《針灸甲乙經》:胸自雲門俠氣戶兩傍各二寸下行至食竇。

● 配支溝、膈俞、三陽絡透郄門、陽陵泉,治胸脅滿痛、腹痛。

● 配列缺、天突,治哮喘。

● [1] 孫國傑。針灸學.2版。北京:人民衛生出版社,2018.

● [2] 解秸萍,程凱。北京中醫藥大學針灸取穴特色技法詳解。北京:中國中醫藥出版社,2017.

● [3] 郭長青。人體經絡穴位使用大圖冊。北京:中國醫藥科技出版社,2016.