共找到6條詞條名為楊守仁的結果 展開

- 革命烈士

- 中國超級稻之父

- 烈士

- 常德師範學院副教授

- 明代官員

- 黑龍江雞西礦務局高級工程師

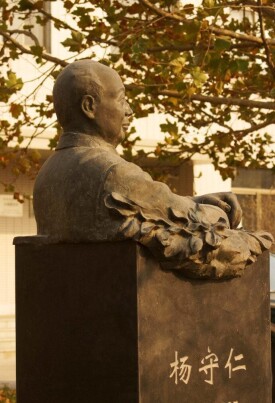

楊守仁

中國超級稻之父

楊守仁,男,1912年3月生,中國超級稻之父歸僑,江蘇丹陽人。

1951年回國,我國著名水稻專家,我國首批被批准招收“作物栽培學及耕作學”博士生導師、一級終身教授,在水稻秈粳雜交育種、水稻理想株形研究,水稻超高產育種等方面取得重大成果。

2005年2月28日6時20分逝世,享年94歲。

1926年6月畢業於丹陽縣立第一小學。

1929年6月畢業於江蘇省南京中學初中部。

1932年7月留江蘇省立南京中學任實驗小學教師。

1933年9月—1937年6月在浙江大學農學院農藝系學習,獲學士學位。

1937年7月—1945年8月任中央農業實驗所技術助理員、技佐、技士。在此期間曾兼任湖南省農業改進所衡陽稻場主任等職。

1945年9月—1947年9月任台灣省農業改進所技正兼嘉義支所所長。

1948年1月—1951年1月在美國威斯康星大學研究生院學習。![楊守仁[中國超級稻之父]生平照](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m9/7/m978e7cd8405cc8283f44e6107beff4ee.jpg) 1949年初獲碩士學位。

1949年初獲碩士學位。

![楊守仁[中國超級稻之父]生平照](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m9/7/m978e7cd8405cc8283f44e6107beff4ee.jpg)

楊守仁[中國超級稻之父]生平照

1951年初獲博士學位。

1949年—1950年兼任該校助教。

1951年3月—1953年5月任山東大學農學院教授及山東農學院教授。

1953年6月任瀋陽農業大學教授。作物栽培學與耕作學專業博士生導師。

楊守仁教授是我國迄今惟一而且是比較全面科學地闡明我國悠久的傳統經驗而又有所創新的著名水稻科學家。他曾用第一代IBM進行博士論文的研究,還發明了“田間試驗區估算的新方法”,人稱“楊氏公式”,至今美國仍在應用。他是東北三省水稻生產的積極宣傳倡導者,是我國水稻高產栽培理論體系的始創者。經過多年的長期努力,水稻高產栽培理論研究已提高到一個新水平,且已形成體系。他是釉粳稻雜交育種、水稻理想株型育種、水稻超高產育種新途徑的開拓創造者。由他主持的超級稻研究在國內外已引起高度重視,超級稻科研項目列人了國家重大科研項目,並已取得突破性進展。

楊守仁教授執教40餘載,他從1980年開始招收博士生,是我國第一批招收“作物栽培學及耕作學”的博士生導師,發表有關水稻栽培理論、水稻育種、育種新途徑的開拓等方面重大學術問題的論文達200餘篇,在總結弘揚我國傳統種稻經驗和開拓水稻新的育種領域秈粳稻雜交育種、理想株型育種中做出了創造性的突出貢獻,填補了這項空白,因此獲國家教委科技進步二等獎和三委一部“六五”重點科技攻關獎等幾十項獎勵。1998年,楊守仁教授榮獲何梁何利科學與技術進步獎,獲此獎項的農業科學家全國僅2人,何梁何利基金評選委員會評價楊守仁教授“對秈粳稻雜交育種、水稻理想株型育種及水稻超高產育種有重要貢獻,在超級稻研究方面取得突破性進展”。從50年代起,他先後主編了第一部全國高等學校通用教材《作物栽培學》和《東北水稻栽培》專著,編寫了《中國水稻栽培學》,還主編了《中國大百科》及《中國農百科》有關水稻的內容,並擔任世界名著《稻的生物學》的總校譯,出版了個人學術專著《水稻高產栽培與高產育種論叢》和《水稻專題討論文集》。在他80歲高齡時,仍然孜孜不倦,辛勤耕耘,自輯出版了《水稻文選》,並列人遼寧省文化名人叢書之列。

楊守仁,水稻科學家和農業教育家。他承先啟後,對中國傳統種稻經驗進行了論證和實驗。童年時代曾上過私塾,從《三字經》讀到《書經》。也斷斷續續地放過牛,粗知農活的艱辛。11歲以後,到舅家所在的皇塘鎮讀初級小學,后又就讀于丹陽縣立第一小學。畢業時蒙恩師周曉春先生的資助,考入南京江蘇省立第一中學初中部。剛讀完一學期便因“北伐”戰爭輟學而在家放牛。後來在江蘇省立南京中學初中部畢業,即免試升入毋需繳膳宿費用的高中師範科。在此期間,他曾在南京市民眾夜校兼課,教過不少失學的小商販和尼姑。這使他對舊社會的陰暗面有了較多的了解。由於學習成績優異,留在校內附屬小學任教。一年之後,積累了足夠上國立大學一年有餘的費用,便決心升學。終於1933年9月邁進了國立浙江大學農學院的大門。

他在大學的學習生活是極其艱苦努力的,寒暑假也留在學校,刻苦自學。三年級時,他曾榮獲品學兼優的甲種獎學金。畢業時名列前茅,並獲學士學位。隨即被當時位於南京孝陵衛的中央農業實驗所(以下簡稱中農所)派來的周拾祿先生選中,前往該所稻作系在趙連芳主任領導下任助理員。

七七事變爆發后,抗日戰爭烽火蔓延至淞滬一帶,此時他正出差湖南參加湘米改進委員會工作。不久,中農所西遷長沙,后又轉遷四川。他因兼任湖南省衡陽稻場主任而留在湖南。當時他主持“南特號”水稻良種的大面積推廣,兼辦農貸。後來日本侵略者迫近長沙,他為了不使大量稻種資敵,決定提前發給農民,並於事畢之後,趕赴西遷沅陵的省農業改進所交代。不料所方竟以所屬推廣人員已全部遣散,拒絕報銷已發工資,不得以他只好借款賠清了結。沅陵交賬之後,他星夜趕回衡陽,料理稻場疏散事宜。爾後取道廣西、貴州進入四川,抵達成都,即在中農所四川工作站工作。此行千里跋涉,在兵荒馬亂中,備嘗了當時人民顛沛流離之苦。

八年抗戰時期,四川等地是當時中國農業科學工作者的主戰場。那時楊守仁正值英年,又無家屬拖累,因而經常出差在外,從事調查研究和技術推廣。他主持過西南五省水稻良種的區域試驗,也參與了川南地區創建雙季稻制度。因此他曾到川南、川東乃至川中各地多次進行考察,並寫成《旱年種稻法綱要》等文章,為嗣後這一地區的開發做了不少的基礎性工作。

1944年,楊守仁離開中農所,參加了設在中央訓練團的台灣班。1945年抗日戰爭剛結束,他便由重慶乘輪東下,轉赴台灣參加接收工作。先是陪同盧守耕先生接管台灣省糖業試驗所,后又去嘉義支所,並被任命為該支所所長。第二年即1946年他在該支所發現高抗稻瘟病的粳稻品種“光復1號”。這在粳稻品種中還是第一例。1947年他考取公費留美,於該年年底到達威斯康星大學深造。一年後因成績全“A”而免試獲碩士學位,又因提出“田間試驗缺區估計新方法”較當時生物統計界權威耶茨的方法顯為簡便而被托里教授留為助教,同時攻讀博士學位。在三年緊張的學習生活中,他讀完了以農藝為主系、植物生理和植物病理為輔系的為研究生開的高級課程,並完成了題為《某些氣象因素對大麥產量和品質的影響》的博士論文。當1951年1月獲得博士學位時,托里教授曾留他繼續在美工作,但他認為“梁園雖好,不是久戀之家”,終於1951年春取道香港歸國。先在位於青島的山東大學農學院任教授,1952年院系調整後轉至濟南的山東農學院,1953年春奉命支援邊疆,被調到今天的瀋陽農業大學。現任一級教授,並被國家批准為首批可招收作物栽培專業博士生的導師。

教書育人

楊守仁從1951年春歸國至今,已執教四十個春秋。作為新中國的農業教育家,他衷心擁護黨的德、智、體全面發展的教育方針。他常講教書不能誤人子弟,要為人師表,嚴謹治學,弘揚正氣,言傳身教。他認為“教不嚴,師之惰”是中國傳統教育經驗,並常以“業精於勤”、“行成於思”、“知之者不如好之者”等古訓來鼓勵人們。在寧夏,至今仍流傳著1963年他在那裡所說的“搞育種先要搞栽培,搞栽培先要走江湖”的名論。四十年來,他的直接和間接學生已遍布華夏各地,不少已擔當起一方面的重任。

作為新中國的作物科學家,他發揚了浙江大學校訓“求是精神”做到了敢于堅持直理,說老實話。在中華人民共和國成立初期。他認為蘇聯的“5”分制未必就比百分制好;在“大躍進”中,他堅持反對那種“人有多大膽,地有多大產”的浮誇風;在所謂“三年困難時期”,他認為主要原因不是自然災害而是人為所造成的。1978年2月在武昌參加植物遠緣雜交會議后,他根據“玉米稻”不強調殺雄、玉米花粉管在水稻柱頭上長不下去、後代無遠緣雜交常遇到的困難以及它本身毫無玉米性狀等理由,寫出了《我所知道的“玉米稻”》一文,後來在1985年的《作物雜誌》上發表,明確指出當時所謂“玉米稻”是靠不住的。1984年在連年豐收聲中,他預感到輕視農業必將遭到又一次懲罰,為此連續寫了三篇《糧食危言》,力陳糧食生產的極端重要性。他的那種異乎尋常的愛國愛民之心,經常躍立於紙上。

作為新中國的一位水稻科學家,他的影響面是很大的。除撰寫書籍、論文之外,他曾兼任過二十個以上的學術團體的職務,並是多屆瀋陽市和遼寧省的人大代表,五屆和六屆省人大常委。自70年代以來,他應邀講學的地方多達10來處,遍及祖國各大城市。他曾連任多年的瀋陽市水稻科技人員培訓班的主任和盤錦農墾局的顧問。

水稻研究

楊守仁大學畢業后在中農所工作了8年。這使他有機會親聆中國水稻界前輩趙連芳、盧守耕、周拾祿、朱鳳美等先生的教誨,並得到同輩胡仲紫、柯象寅、吳鴻元等先生的幫助。中華人民共和國成立后與陳永康、崔竹松、姜德玉等勞模和眾多水稻工作者的接觸也較頻繁,因而較早地熟悉了各地水稻栽培的實情和問題;他在大學和留學期間,對農藝、植物生理、植物病理、生物統計和農業氣象等學科多有鑽研;加上編著、審稿和參加學術會議等等,因而逐步地使他成為一位基礎堅實、學識廣博、經驗豐富而又能融栽培和育種於一身的水稻科學家。這對他得以承先啟後,在弘揚中國傳統種稻經驗方面做出一番貢獻,是大有關係的。

他主編或撰譯過許多作物栽培或與水稻有關的科技書。1957年他與李競雄、周可涌共同主編了中國第一部高等農業院校統編教材《作物栽培學》,後來又參加了《中國水稻栽培學》和《東北水稻栽培》等著作的編寫。他是《中國大百科全書》稻條目主編之一、《中國農業百科全書。農作物》卷的副主編。他還於1984年訪問日本后,組織有關人員譯校了水稻名著《稻的生物學》。特別是他自己先後完成的《水稻專題討論文集》和《水稻高產栽培及高產育種論叢》兩本討論性專著,其內容凝聚了他大半生的心血,並體現了他的博而能約和容易為廣大讀者所歡迎的撰寫風格。

楊守仁不僅是水稻栽培學家,也是一位農業推廣的專家。早年他曾在湖南衡陽主持過“南特號”的大面積推廣,後來在川南又參加發展雙季稻的開創工作。留美回國以後,邊教邊學,一直堅持常到生產第一線,併兼任農場顧問。他還編寫了好幾種科普讀物。他對生產的關心,人所共知,因而來往信、電也較多。1954年江淮地區鬧大水,延至8月水退。他身在瀋陽,心繫黃淮人民。曾連夜擬成長電,通過農業部發往沿江各地,指出時屆八月已不宜再補種晚稻,終於避免了一場不必要的人力物力的損耗。

水稻育種

1957年中國農業科學院成立伊始,在丁穎教授的支持下,楊守仁便得到該院的資助,在瀋陽繼續開展此項研究。1959年他發表了《秈粳稻雜交問題之研究》(農業學報),1962年又在《作物學報》上刊登了《秈粳稻雜交育種研究》的續編。文中提出秈粳稻雜交育種的難點在於後代結實率低和性狀不穩定,但可通過生物學的方法加以克服,尤以多次雜交最為有效可靠。並認為復交勝於回交,因為前者可以有針對性的繼續改進和擴大遺傳基礎。秈粳水陸稻雜交與秈粳稻雜交的情況則相似,都有可能育成適合中國北方需要的水旱兩用品種。他相信,將來許多地方的栽培稻將是秈中有粳,粳中有秈。

他認為水稻的育種基礎研究,不僅要重視從植物遺傳學出發來研究問題,而且要重視植物生理學這個基礎學科。40年來,他領導下的研究室鑽研過的問題有秈粳稻的優缺點、育成水旱兩用稻種的可能性、根粗與抗旱性的關係、抗病高產系統的選育、矮稈稻種的優缺點、矮稈與耐肥抗倒的關係、葉片的直立性、理想株形育種的三項要求、大穗的物質基礎及大穗之有利與不利、優勢性狀的有利與不利、優勢性狀能否在常規育種中應用,優化性狀的組配、如何才能協調穗多與穗大的矛盾以及理想株形與優勢利用相結合的超高產新動向等等。由此不難想象,在他主持下的水稻育種研究是形態生理學的育種研究或栽培學的育種學研究。

1967年,楊守仁發現了矮稈植株也可以生成大穗,並由此預料將來水稻的單產還有可能大大提高。這啟發他向提高光能利用的理想株形育種的方向努力。此後的研究重點,又從燦粳稻雜交育種的基礎研究轉向水稻理想株形育種的基礎研究。1980年終於看到“沈農103”畝產噸糧的可能性,雖因抗病性太差,生產上不能應用,但使他堅定了由理想株形入手使水稻單產有所突破的信念。嗣後,根據多方的探索,他和同事們在1984年正式發表了《水稻理想株形育種的理論和方法初論》,又在1987年發表了《再論水稻理想株形育種的理論和方法》。其間,曾於1985年8月在瀋陽主持召開了有史以來首次水稻理想株形座談會。他明確指出水稻理想株形育種是矮化育種的進一步發展,是形態與功能兼顧的高光效育種,並對水稻理想株形提出耐肥抗倒生長量大和穀草比大等三項要求,為後代的選擇提出了簡單實用的標準。

1987年9月,楊守仁等在中國杭州召開的國際水稻研究會議上散發了用中、英、日三種文字撰寫的《1951—1986三十六年來秈粳稻雜交育種的研究及發展》一文,扼要而系統地論述了他和他的同事們在秈粳稻雜交育種、水稻理想株形育種和水稻超高產育種三個基礎研究領域內所取得的開拓性成果,贏得了與會的200多位國內外科學家的重視和讚揚。

2005年2月28日6時20分逝世,享年94歲。