四筒鼓舞

四筒鼓舞

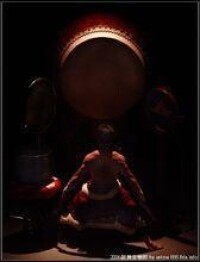

四筒鼓舞是流傳於昭通市的傳統祭祀舞蹈。距今已有3000多年歷史,又稱“跳鼓”、“跳喪鼓”,流傳於雲南省昭通市昭陽區漢族居住的農村,是由男性集體演跳的喪葬舞蹈。因舞者四人身挎“筒鼓”擊之、舞之而得名。四筒鼓舞屬於喪葬祭祀舞蹈,是昭通民間較有特色和影響的舞蹈之一,舞姿樸素,節奏鮮明。其舞蹈形式與文化內涵,與先民的生死觀念有著密切的聯繫。

四筒鼓舞

四筒鼓舞

四筒鼓舞

四筒鼓舞

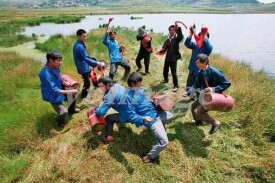

四筒鼓舞一般為男性舞,舞者9~14人稱為一撥(堂),每撥舞隊中有4人身挎“筒鼓”進行演跳,故稱“四筒鼓舞”。另有持小扁鼓和鑼、鑔、紅綢等舞者。四筒鼓舞套路豐富,僅對土城、樂居、灑漁3個壩區以及蘇甲山區4個鄉鎮的4支舞隊進行統計,不同名稱、不同跳法的就有86套之多。其中有集體對舞的“腳勾腳”、“腳踩腳”等;有形式相對完整、表現一定內容的“小牛擦背”、“公羊打架”、“猴子撈月亮”、“喜鵲登枝”、“蛇蛻皮”等。每個套路都有一個主要的模擬對象和表現內容,並在此基礎上形成了舞蹈的單人、雙人、三人和集體舞的表現形式。在何種場合跳哪些舞蹈套路並不固定,主要視當時的環境條件和舞者的體力、情緒而定,在“鼓頭”的示意下進行變化,每個套路間都有“攢鼓”作為連接和過渡。這些套路都是可以單獨表演的舞蹈節目。

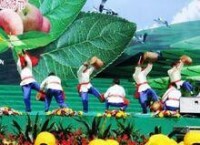

四筒鼓舞在昭通流傳廣泛,表現內容豐富多彩,表演形式完整,舞蹈風格鮮明,是具有藝術性和觀賞性的雲南傳統舞種。現今昭陽區大約有鼓隊300多撥,能舞者上至七八十歲老者,下及七八歲孩童,是當地民俗活動中極富文化特色的藝術形式。由於昭通地區土葬習俗發生變革,喪事請跳四筒鼓者漸少,農村青年進城打工,少有學習者,“四筒鼓”舞正在消亡中,應採取措施予以保護。

四筒鼓、小扁鼓、鑼、鈸、鑔、紅綢、哨子等。

四筒鼓所表現的內容主要是通過對與人們勞動、生活有關的禽獸、植物的模仿、遊戲,使人得到快樂和暫時的解脫,具有較強的娛樂性。又具有“以樂致哀”的特殊功能。“四筒鼓”跳法按照壩區和山區來區分,分為“高樁”和“矮樁”。“高樁”步伐沉穩、舞蹈粗獷有力。“矮樁”動作平緩、輕鬆。

四筒鼓舞

《四筒鼓》舞蹈動作豐富,套路達80多套,眾多資料表明,《四筒鼓》具有很高的歷史價值和藝術價值,文化內涵深厚。《四筒鼓》一般是在喪葬祭祀活動中進行表演的,隨著喪葬制度的改革和跳“四筒鼓”人員的銳減,已造成藝人的青黃不接,後繼無人的狀況,這一古老的傳統舞蹈正面臨著逐步的消亡中。看四筒鼓舞表演,常常會遺忘現世的存在而走進另一個世界,那是一個混沌未開的天地,那是一片幽幽沉睡的荒原。鼓聲響了!萬物顫動,朝霞飛升,大地和聲,人神共舞,咚咚的鼓聲把我們帶到了遙遠的遠古。鼓聲是神秘的、悠遠的、驚風泣雨的,是演繹鄉村神韻的。

2021年6月,入選第五批國家級非遺名錄。