市中區

山東省濟寧市縣級市轄區

市中區,隸屬於山東省濟南市,位於濟南市中南部,東鄰歷下區,西靠長清區、槐蔭區,北倚天橋區,南接歷城區,總面積280平方千米。

市中區是濟南市中心四區之一,南部有興隆山、桃花山、大寨山;東部有佛峪溝、青銅山;北部有登州泉、望水泉、東高泉、杜康泉、雙桃泉、西密脂泉、石灣泉等七大名泉。

2018年,市中區下轄17個街道,常住人口73.6萬人,實現地區生產總值(GDP)1042.8億元,其中,第一產業增加值2.3億元,第二產業增加值213.2億元,第三產業增加值827.3億元,一、二、三產業在生產總值中所佔的比重為0.3:20.4:79.3,人均生產總值134873元。

濟南古城歷史悠久,早在6000多年前的新石器時代,就有先民在此居住,繁衍生息。

春秋戰國時期,為齊歷下邑屬地。桓公十八年(前694年),“公會齊侯於濼”。濼,指濼水,發源於趵突泉,是濟南見於記載最早的地名。

秦始皇二十六年(前221年),秦統一中國后,轄區為濟北郡歷城屬地。

市中區

西漢初年,始有“濟南”之名。漢高后元年(前187年),“高后立其兄子酈侯呂台為呂王,割齊之濟南郡為呂王奉邑”,轄區為濟南郡歷城屬地。

自東漢至三國鼎立時期,轄區為濟南國曆城屬地。至東晉,復為濟南郡歷城屬地。

隋唐時期,濟南郡先後改為齊州、齊郡,屬地為齊郡歷城所轄。唐護國大將軍秦瓊(570—638年)在轄區東北估衣市街北側(今五龍潭公園)建秦瓊府。

五代十國時期,轄區先後為梁、唐、晉、漢、周國齊州歷城縣屬地。

宋至道三年(997年),轄區為京東路齊州歷城屬地;熙寧七年(1074年),為京東西路齊州歷城屬地;元豐元年(1078年),改屬京東東路;政和六年(1116年),為京東東路濟南府歷城屬地。

從金天會六年(1128年)至崇慶二年(1213年),轄區為山東東路濟南府歷城屬地。

元代,屬地為濟南路歷城所轄。外地回民陸續遷入轄區定居,東北部逐漸形成街巷。始有大街(今永長街),繼有後街(今西青龍街),東街(今長春觀街),西街(今永長街西段),城頂一帶估衣市街、剪子巷、花店街、糧食市街,商貿集市,日趨繁榮。長春觀及后閣樓、萬竹園、清真南大寺等一批著名建築落成。

明洪武二年(1369年),濟南修建府署。洪武四年(1371年),以磚石修濟南城頂,西開濼源門。洪武九年(1376年),濟南設山東承宣布政使司、提刑按察使司、都指揮使司,成為山東全省政治中心和首府。轄區迎仙橋外始設館驛總站,后形成館驛街。

崇禎十二年(1639年),清軍佔據濟南后,沿用明代建制,屬地仍為濟南府歷城所轄。

光緒二十七年(1901年),德國在山東修築膠濟鐵路,於光緒三十年六月(1904年7月)竣工通車,濟南第一個火車站設五里溝北首。同年5月,山東巡撫周馥會同直隸總督袁世凱奏請清廷,在濟南自開商埠,劃定商埠範圍,東以西圩壕(今順河街),西至大槐樹(北、中、南大槐樹庄),東西長五里,南北寬二里(計十方里),劃界內有:館驛街、魏家莊、東太平庄、三里庄、五里溝庄、北上山莊、南上山莊、三合庄、西太平庄、民生庄等村莊。開闢商埠初期,東西只有三條經路,南北七條緯路(以紡織經緯線命名),沿街建平房棚戶、四合院等。濟南設商埠局,轄區商埠地帶屬商埠局管轄。

民國初年,轄區商埠以南地區屬岱北道歷城縣管轄。民國三年(1914年),屬濟南道歷城縣管轄。

民國六年(1917年)3月,市政公所成立。

市中區

民國九年(1920年),商埠局與市政公所合併更名為市政廳,轄區屬市政廳管轄。

民國十八年(1929年),濟南設市。轄區為濟南市城外三區和商埠一、二、三區。

民國二十七年(1938年),日偽當局將經七路以南闢為日本人聚居地,並調整區劃,轄區為城外西區和商埠東區、商埠中區。

民國三十四年(1945年)8月抗日戰爭勝利后,國民黨統治期間,經七路以南至經十路段為半建成區。

濟南解放后,1949年開闢經十路以南地區,先後將王家莊、張安庄、信義莊、南四里村、北四里村、小梁家莊等村莊田野闢建為城區。1951年闢建文化西路。1952年闢建郵電新村,1954年闢建共青團路。

1960年,城區再次展界,南郊梁家莊、陳家莊、小陳家莊等相繼闢為市區。

1978年闢建七里山居民小區、六里山居民小區。1980年拓寬緯二路。1982年闢建林祥南街居民小區。1985年闢建郎茂山居民小區。1986年闢建舜玉路居民小區。1987年拓寬經四路東段,闢建樂山街居民小區。

1989年,闢建鳳林街、東八里窪居民小區。

1990年,闢建桿石橋南街居民小區。至1991年拓寬經七路、西青龍街(拓寬后改稱濼源大街)。

區劃沿革

1948年9月濟南解放后,濟南特別市設11個行政區,轄區為第四、五、六、九區(四區駐地上新街2號,五區駐地經四緯一路東,六區駐地經四緯三路,九區駐地經七緯二路東樂山街彭城裡)。

1951年1月行政區劃進行了較大調整,劃分為6個市區,轄區為五區(駐地麟祥街六合里),轄1—17個街政府。

1952年10月將街政府改稱大居民委員會,統管街道行政事務。

1953年12月26日,區成立街道辦事處,五區轄一、二、三、四、五、七、八、九街道辦事處(三里庄第六大居委會併入大觀園第五辦事處)。

1955年9月8日,調整區劃並變更區名,將五區改稱市中區(因地處市區中部而得名,駐地林祥南街233號),原郊六區部分劃歸市中區,成立第十街道辦事處,共轄9個街道辦事處。

1956年7月16日,撤銷濼源區,將原濼源區所屬的普利門、西青龍街街道辦事處劃歸市中區,同時將市中區所屬五里溝街道辦事處(原五區第一街道辦事處)劃歸槐蔭區,並將第二、三、四、五、七、八、九、十等8個辦事處依次改名為經二路、館驛街、魏家莊、大觀園、岔路街、經七路、桿石橋、四里村街道辦事處,共轄10個街道辦事處。

1959年12月7日,撤銷市中區,將原市中區所屬普利門、西青龍街兩個街道辦事處劃歸歷下區;將大觀園、四里村、岔路街、桿石橋、經七路、經二路、魏家莊、館驛街8個街道辦事處劃歸槐蔭區。

1960年6月18日,恢復市中區,將槐蔭區所屬經二路、館驛街、魏家莊、大觀園、岔路街、經七路、桿石橋、四里村8個街道辦事處劃歸市中區。

1961年10月,又將歷下區所屬普利門、西青龍街兩個街道辦事處劃歸市中區。

1963年2月,普利門街道辦事處更名為共青團路街道辦事處,轄10個街道辦事處。

1966年9月文化大革命中,市中區改名為紅旗區,經二路、館驛街、魏家莊、大觀園、岔路街、經七路、桿石橋、四里村、西青龍街等街道辦事處相繼改名為太陽升、朝陽、紅衛、東方紅、衛東、紅旗、先鋒、英雄山、東風街道革命委員會。

1973年復稱市中區。

1978年各街道辦事處恢復原名稱。9月將近郊梁家莊、陳家莊、王家莊、四里村等4個生產大隊劃歸市中區,同時增設市中區二七新村街道辦事處(區機關駐地經三路235號),轄11個街道辦事處。

1985年9月市中區增設六里山、七里山、玉函路街道辦事處,轄14個街道辦事處,171個居民委員會。

1987年4月30日,撤銷郊區,將原郊區所屬七賢鎮劃歸市中區。

1988年11月11日,增設市中區舜玉路街道辦事處。

1990年8月,將七賢鎮所屬西八里窪村劃歸六里山街道辦事處,張安新村劃歸玉函路街道辦事處,東八里窪村劃歸舜玉路街道辦事處。

1991年,市中區轄經二路、館驛街、大觀園、魏家莊、共青團路、經七路、岔路街、桿石橋、西青龍街、四里村、二七新村、六里山、七里山、玉函路、舜玉路等15個街道辦事處和七賢鎮。有190個居民委員會,27個居(村)委會。區政府辦公機關駐經八路122號濟南大廈。

1995年5月,撤銷西青龍街、共青團路兩個街道辦事處,合併成立濼源街道辦事處;增設王官莊街道辦事處。至1997年,轄區有經二路、館驛街、大觀園、魏家莊、濼源、經七路、岔路街、桿石橋、四里村、二七新村、六里山、七里山、玉函路、舜玉路、王官莊15個街道辦事處和七賢鎮。共有223個居民委員會,17個村民委員會,27個自然村。區政府辦公機關設在經八路122號濟南大廈。

1998年,市中區轄經二路、館驛街、大觀園、魏家莊、濼源、經七路、岔路街、桿石橋、四里村、二七新村、六里山、七里山、玉函路、舜玉路、王官莊等15個街道辦事處和七賢鎮。有223個居委會,17個行政村,27個自然村。區政府辦公機關位於經八路122號(濟南大廈)。

2000年8月,十六里河、黨家莊鎮划並市中區,至此,市中區區劃面積由58.57平方千米增至280.25平方千米。

2001年5月,撤銷館驛街街道辦事處,將其併入魏家莊街道辦事處。撤銷經七路、岔路街街道辦事處,將其併入桿石橋街道辦事處。撤銷玉函路街道辦事處,其所轄的一居、二居併入四里村街道辦事處,三居、四居併入舜玉路街道辦事處。同年8月,撤銷七賢鎮,設立舜耕、白馬山、七賢三個街道辦事處。到2004年底,全區有大觀園、魏家莊、濼源、桿石橋、四里村、二七新村、六里山、七里山、舜玉路、王官莊、舜耕、白馬山、七賢等13個街道辦事處,黨家莊、十六里河兩個鎮。

2007年5月28日,黨家莊、十六里河兩個鎮撤鎮設辦,原黨家莊鎮的行政區域設立黨家街道和陡溝街道;原十六里河鎮的行政區域設立十六里河街道和興隆街道。

區劃現狀

截至2018年,市中區下轄17個街道。市中區人民政府駐桿石橋街道。

| 統計用區劃代碼 | 名稱 |

| 370103002000 | 大觀園街道 |

| 370103003000 | 桿石橋街道 |

| 370103004000 | 四里村街道 |

| 370103006000 | 魏家莊街道 |

| 370103008000 | 二七新村街道 |

| 370103009000 | 七里山街道 |

| 370103010000 | 六里山街道 |

| 370103012000 | 舜玉路街道 |

| 370103014000 | 濼源街道 |

| 370103015000 | 王官莊街道 |

| 370103016000 | 舜耕街道 |

| 370103017000 | 白馬山街道 |

| 370103018000 | 七賢街道 |

| 370103019000 | 十六里河街道 |

| 370103020000 | 興隆街道 |

| 370103021000 | 黨家街道 |

| 370103022000 | 陡溝街道 |

運河之都·濟寧市市中區位於山東省濟寧市中部,為市委、市政府所在地,是全市政治、經濟、文化中心。全區下轄6個街道辦事處、3個鎮和1個經濟技術開發區,總面積379平方公里,總人口52萬人。

2020年6月,中央宣傳部財政部文化和旅遊部國家文物局公布市中區為革命文物保護利用片。

市中區位於濟南市區中部,東部以濼源橋自北向南經西護城河,沿南新街、山東醫科大學、南郊賓館西牆外,千佛山西麓至橛子山與歷下區搭界。西部以緯五路自北向南經小緯六路、水泥廠路,沿劉長山、西十里河、尹家堂至臘山西口與槐蔭區毗連。北部以經一路自西向東,沿館驛街、穆家樓街與天橋區接壤。南以蠍子山自東向西經萬靈山、石房峪南麓與歷城區為鄰。介於北緯36°35′36″—36°40′04″,東經116°54′29″—117°02′01″之間,東西最大橫距17.5千米,南北最大縱距12.5千米,總面積為280平方千米

市中區

市中區屬暖溫帶大陸性季風氣候區。春季乾燥少雨,多西南風、南風。夏季酷熱多雨。秋季天高氣爽。冬季嚴寒乾燥,多東北風。年平均氣溫14.2℃,極端最高氣溫42.7℃(1942年7月6日),極端最低溫-19.7℃(1953年1月7日)。最熱月份為7月,平均氣溫27.4℃。最冷月份為1月,平均氣溫-1.4℃。年平均降水量685毫米(1950—1980年),年最大降水量1164.8毫米(1962年),年最小降水量為320.7毫米(1968年)。年平均日照時數為2737.3小時,月最高日照時數287.3小時(7月),月最低日照時數185.4小時(2月)。年平均相對濕度58%,七、八月份最大在75%左右,四、五月份最小在48%。全年無霜期為218天,初霜日在10月30日,終霜日4月8日。年平均氣壓1010.5毫巴。常年主導風向為東北風、西南風。年平均風速3米/秒,風力2—3級。每年4月風速最大,平均風速4.3米/秒。

境內屬暖溫帶大陸性季風氣候區,四季分明,氣候宜人,年平均氣溫14.3度,年降水量650—800毫米。地勢平坦,水系屬淮河流域,主要河流有運河、洸河等6條,貫穿南北的主要水上交通命脈——京杭大運河,自元代始,北通京津,南抵杭州,使瀕臨運河中端的濟寧中區成為南北交通咽喉。至明清時期,濟寧中區交通便利,工商業發達,遂使濟寧中區以“運河之都”“江北小蘇州”的稱譽聞名遐邇。境內兗濟、濟荷鐵路在此連接,橫穿城區東西;以“105”、“327”國道為主的公路幹線縱橫交錯,四通八達,為城區的交通提供了便利條件。

市中區地質結構屬山東地塊太古代泰山群體。主要有黑雲斜長片麻岩、斜長角閃岩、變粒岩,普遍受中高級區域變質作用,經強烈混合岩化和花崗岩化,年齡約25億年左右。

市中區南部英雄山(四里山)一帶,分佈著古生界下,中奧陶系的海相沉積的碳酸鹽地層,下統為白雲質灰岩,上部含燧石結核和條帶,地層厚度為106.92米;中統按照沉積韻緯劃分為三組六段,每組下段為薄層狀泥灰岩,泥質灰岩夾角礫狀泥灰岩和白雲質灰泥,厚度為31.63—40.70米,每組的上段為深灰色厚層石灰岩和豹皮狀石灰岩,厚度為121.09米,產珠角石化石。中統總厚度為678.64米。地層呈單斜構造,東西走向,傾向北,傾角平緩,一般為8°左右。

市中區北部為第四系統沉積,岩性為亞粘土、亞砂含石灰礫石,厚度往北變厚,約百米左右。第四系統之下,隱伏著久負盛名的輝長岩體。東西長30千米,南北最寬為15千米左右,分佈面積430平方千米,平面形態大致呈東西橢圓狀,深達2000米以上,主要岩性為橄欖蘇長輝長岩、橄欖輝長岩。蘇長輝長岩,屬於淺成至深成相,產狀呈向北傾狀的複雜岩蓋,是晚白堊紀燕山運動產物。自英雄山至郎茂山,恰好為輝長岩體與中奧陶系石灰岩南接觸帶一部分。該部位接觸帶呈陡傾角,自此往北至火車站第四系統之下全為輝長岩體。

市中區地處泰山山地北麓低山丘陵和魯西北沖積平原交接的山前傾斜平原上,地勢南高北低。南部平地海拔96米,低山丘陵海拔110—235米。北部坡度較小,地勢平坦,海拔30餘米。

市中區東、南、西三面環山。境內山嶺,屬泰山山地北支余脈,在南部形成屏障,其山脈為東西走向。主要的山嶺有:橛子山、馬鞍山、英雄山(原四里山)、五里山、六里山、七里山和郎茂山,其中以橛子山最高,主峰海拔460米,英雄山最低,海拔110米。西南主要山嶺有:青龍山、簸箕山、馬武寨、馬武寨北峰、萬靈山、石房峪、米山坡和白馬山,最高的為萬靈山,海拔316.4米,最低為白馬山,海拔為89米。

市中區河流溝渠主要有興濟河、夾河、西護城河、南圩壕、西圩壕、新生大溝、臘山河。除夾河外,均為排泄山洪的季節性河流。南部低山丘陵形成的裂隙岩下溶水,由南向北朝低洼處潛流,形成了趵突泉群。濟南72名泉中,市中區佔有7個,主要分佈在西青龍街一帶。

市中區土壤主體為褐土類,土齡長,層段明顯,土層深厚,有覆蓋深厚的洪積物,土壤中微生物活動旺盛,易保肥保水,熟化程度高,適宜耕種。土壤可利用面積佔70.72%,其中分:

(1)褐土性土,亦稱石渣土、砂土,分佈在七賢街道內太平、土屋、九曲、文庄、雙龍、七賢村、楊家莊等山丘陵坡上部褐土帶內,土層淺,結構性差,易受乾旱威脅,宜發展林牧業。

(2)褐土(俗稱黃土、紅土),分佈在七賢街道內後龍窩、井家溝、七賢、楊家莊、雙龍、白馬山、袁柳等山區村莊中、下部和山前平原地帶,土層深,適宜種植糧食作物。

(3)淋溶褐土(亦稱黃砂土),分佈在七賢街道西部平原地帶的後龍窩、井家溝、後魏華、韓家莊、紅廟、尹家堂、朱家莊等棕壤和褐土交界地帶,呈中性,耕層質地適中,通透性好,宜種植地瓜、花生、土豆等作物。

市中區地下水主要為岩溶承壓地下水,流向一般由南向北或北西(因自來水公司西郊各水廠開採地下水量較大所致);地下水位標高為25—60米,年變幅5—24米。轄區內中南部地下水的補給徑流區,單井涌水量為500—2000立方米/日,山前隱伏灰岩區(省體育中心至八一立交橋一線以北)為岩溶地下水的富集帶,水位埋藏較淺,單井涌水量大於1萬立方米/日,市自來水公司飲虎池水廠和普利門水廠均設在此帶,這一地區既是岩溶地下水集中開休區,也是泉水排泄區。轄區第四系孔隙水分佈於山間地帶和山前沖、洪積層中,岩性、厚度不均,多小於40米,故富水性存在較大差異,單井涌水量每日小於500立方米。七賢街道一帶地下水從南往北流動,平原地區流動水位一般在150米,靜直水位6米,由於受城區過量採用的影響,城郊地下水位陸續下降。後魏華、紅廟、井家溝一帶,機井灌溉淺井需15米,若要維持長期抽水,需在25米以下打井。轄區岩溶地下水的化學類型屬碳酸氫鈣型和碳酸氫鈣鎂型。無色無味,清澈透明,水溫17.5℃,礦化度為0.3—0.4克/升,總硬度(以碳酸鈣計)為160—250毫克/升,氯離子和硫酸根離子含量分別小於15毫克/升和30毫克/升。轄區岩溶水符合《國家生活飲用水衛生標準》要求,是良好的重碳酸鈣型、低礦化度飲用水。

石灰岩礦

據山東省地質局魯中二隊1957年在青龍山-劉長山一帶勘查結果表明,市中區水泥灰岩A+B+C級儲量為1227萬噸(大部分儲量在區外劉長山)。20世紀70年代勘探后,查明白馬山石材灰岩地質儲量為500萬立方米,米山坡石材灰岩地質含量為500萬立方米。經預測圈標,轄區大型石材灰岩礦有2處,中型9處,小型12處,按水泥灰岩礦分,大型水泥灰岩礦床5處,中型礦床7處,小型11處。E級石材灰岩總儲量42981.44萬立方米,保有E級石材灰岩總儲量41129.24萬噸;其中含有E級水泥灰岩總儲量93394.38萬噸,保有E級水泥灰岩總儲量為88779.14萬噸。其中,英雄山—七里山、青龍山、郎茂山、金雞嶺、橛子山為風景保護區;萬靈山、簸箕山、凸螺山礦區為公共設施保護區,禁止開採。

粘土礦

市中區粘土礦主要分佈在南部山間窪地和山前坡麓與平原相接地帶,分為磚瓦粘土礦和水泥粘土礦。磚瓦粘土在楊家莊、文庄、雙龍庄一帶以及西八里窪、土屋一帶均有產出,剝去厚度0.2—0.5米的地表耕作層,即為磚瓦粘土,主要為淺紅色、褐紅色、黃褐色粘土及亞粘土,厚達4—10米。水泥粘土礦分佈在井家溝、楊家莊、文庄及九曲庄以南山前地帶。主要有三處:

窟窿山北粘土礦:位於窟窿山西北段北側,北鄰機床一廠煤氣站,西距井家溝石料二廠約300米。該粘土礦一般呈紅色,局部夾少量黃色粘土。礦物成分複雜,以蒙脫石、水雲母等為主。紅色粘土粘度大,呈緻密狀結構,塊狀構造,塑性指數為14.4;黃色粘土的粘度較低,結構較鬆散,塑性指數10.55。均達到一級水泥粘土的質量指標。遠景儲量大於50萬噸,達到小型礦床規模。

文庄粘土礦:位於文庄以南龜山東側。該處粘土礦呈醬紅色、褐紅色,結構緻密,粘度較大,塊狀結構,達到一級水泥粘土質量指標。遠景儲量50萬噸,規模為小型礦床。

九曲粘土礦:位於九曲庄南、假山坡以北。粘土礦呈紅—醬紅色;礦塊裂隙面上見黑色錳質或有機質,黑色物質呈樹枝狀、星點狀,如同假化石;礦塊曬乾后呈鮮紅色,結構較緻密,粘度中等,塊狀構造,屬二級水泥原料。該處粘土礦規模很小,其遠景儲量10萬噸左右。20世紀50年代開始進行礦業開發。主要有水泥及水泥製品業、建築石材開採加工和磚瓦生產、燒制石灰等。

市中區有藥用、纖維、油脂、芳香油類、澱粉糖類、鞣質、土農藥、飼料植物等8類。

藥用植物有75種。根類有大戟、天門冬、丹參、玄參、四葉參、白前、白薇、白頭翁、芍藥、委陵菜、柴胡等11種;根莖類有山藥、山豆根、山百合、半夏、白茅根、蘆根、香附、射干、薤白、石榴皮、冬瓜皮、合歡皮、遠志(附小草)、牡丹皮、桑白皮等15種;全草類有大薊(又名大青青菜)、馬齒莧、小薊(薺薺菜)、卷柏、青蒿、苦菜(敗醬草)、苦地丁、金不換、藹菜花、荊芥(附荊芥穗)、茵陳、香薷、益母草(附茺蔚子)、徐長卿、甜地丁、野百合、黃花蒿、紫花地丁、扁蓄、蒲公英、薄荷、瞿麥、藿香等23種;葉類有大青葉;花類有月季、玉米須、雞冠花、玫瑰花、洋金花、夏枯草、野菊花、槐花等8種;果實種子類有大棗、無花果、絲瓜絡、蒼耳子、栝樓(附栝樓皮、仁,天花粉)、蛇床子、硬蒺藜、王不留行、車前子、牛蒡子、杏仁、牽牛子、桃仁、蓖麻子、酸棗仁等15種;莖藤類有桑寄生、臭梧桐等。

纖維植物有6種:薴麻,可紡紗造紙;南蛇藤,莖皮含纖維素35%,可作紡織造紙原料;胡枝子,莖皮含纖維素23.3%,可造紙搓繩;草、羊鬍子草、白羊草都是優良的造紙原料。

油脂類植物有7種:側柏,柏木油可用於香品及藥用配料;播娘蒿(麥蒿)種子含油44%,可食用或工業用;南蛇藤種子含油37%,提取后可作機械潤滑油;蒼耳子含油21.4%,提取后工業用;小檗、野大豆、蒺藜等都是重要的野生油類植物。

芳香油類植物有野花椒、野薄荷、香薷、藿香、百里香、黃花蒿等6種。

澱粉糟類植物有野薯蕷、葛藤等2種。

鞣質植物有地榆、多花薔薇、郁李、委陵菜、綉線菊、君遷子、丹參、赤松等8種,可作工業印染造紙原料。

土農藥野生植物有楓楊、臭椿、南蛇藤、苦參、貓兒眼、半夏、毛桃、百部、瞿麥等9種。

野生飼料植物有麻櫟、桑、蓖麻、胡枝子、尖葉鐵掃帚、野苜蓿、野豌豆、羊草、虎尾草、牛筋草、千金子、狗尾草、稗等13種。

市中區有陸棲脊椎動物和陸棲無脊椎動物兩大類。

陸棲脊椎動物:兩棲類有大蟾蜍、花背蟾蜍、黑斑蛙(青蛙)、金錢蛙等;爬行類有蜥蜴和蛇約10種;鳥類有留鳥(含麻雀、大山雀、喜鵲、灰喜鵲、禿鼻烏鴉、野鴿子、斑鳩、斑啄木鳥、老鷹、風頭白靈)10種,夏候鳥(含金腰燕、家燕、白腰雨燕、大杜鵑、黃鸝、紅尾伯勞、棕腹啄木鳥)8種,冬侯鳥(燕雀、寒鴉、灰鶴、大天鵝)4種,旅鳥(小天鵝、紅點顏、大雁)3種;哺乳類有食蟲目(含刺猥、麝鼴)2種,翼手目(含大菊頭蝠、小菊頭蝠、大足蝠、東方蝙蝠等)10多種,嚙齒目(含花背全鼠、大倉鼠)2種,草兔,食肉目(含赤狐、獾、黃鼬、貉、狼)5種。

陸棲無脊椎動物有:蚯蚓、螞蟥、蝸牛、蜈蚣、蚰蜒(俗稱草鞋蟲)、蜘蛛、蠍子、各種天敵昆蟲(主要有螳螂、寄生蠅、小繭蜂、姬蜂、小蜂、赤眼蜂、蜻蜓、瓢蟲、草蛉、食虻等40餘種)、土元(俗稱土鱉)、蠐螬、蟬、螻蛄(俗稱地狗)。

戲劇

市中區流行的傳統戲劇劇種主要有話劇、京劇、呂劇、梆子、柳琴等。

舞蹈

解放前,市中區有舞獅子、耍龍燈、踩高蹺、跑旱船等民間舞蹈流傳。解放初期,翻身秧歌、腰鼓舞成為盛大節日、聯歡會的指定節目。當時流行的舞蹈有《東方紅》、《春耕舞》、《鄂倫春舞》、《採茶撲蝶舞》、《十大姐》、《誇地瓜》等,鄉土氣息濃郁,形式活潑生動,群眾喜聞樂見。

曲藝

市中區較流行的曲種有山東琴書、山東快書、山東大鼓、山東評書、西河大鼓、京韻大鼓、單弦、相聲、河南墜子等。解放前,多以曲藝班或個體形式在較固定的場所演出,大部分集中在國貨商場、大觀園、新市場等遊樂場所。民國三十二年(1943年)9月,孫少林創辦以相聲為專業的民間藝術團體在大觀園晨光茶社演出,深受歡迎。1958年成立晨光相聲隊,為民間職業文藝團體,1966年關閉。相聲演員袁佩樓(1919—1984年)是濟南市曲藝界有影響的人物之一,13歲拜師學藝,學得相聲段子頗多,猶以《四扇屏》、《八扇屏》為絕活。20世紀40年代,新市場對面青蓮閣為曲藝演出專用場所。1952年9月,轄區成立濟南市明湖曲藝二隊,為集體所有制演出團體。1959年經整編后更名為濟南市曲藝團三隊,1962年更名為市中區曲藝隊,演出場所在新市場內民樂戲院,1966年“文化大革命”開始后解散。1978年,成立市中區業餘曲藝隊,主要演員有張存珠、袁剛、王濟榮、王鳳雲、趙福海等,表演形式有山東快書、快板書、相聲、評書、山東琴書等,並創作出如《活捉瓮中鱉》、《崇高的愛情》等一批優秀劇目。

(圖)濟寧太白樓

太白樓:太白樓坐落在濟寧市城區古運河北岸,原是唐代賀蘭氏經營的酒樓。唐開元二十四年(736年),大詩人李白與夫人許氏及女兒平陽由湖北安陸遷居任城(濟寧),“其居在酒樓前”,每天至此飲酒,揮灑文字,寫下了許多詩篇。賀蘭氏酒樓也因李白經常光顧而名聲大振,生意興隆。自唐咸通二年(861年),吳興人沈光敬慕李白,登賀蘭氏酒樓觀光,為該樓篆書“太白酒樓”匾額,並作《李翰林酒樓記》,從此賀蘭氏酒樓便改為“太白酒樓”而聞名於世。宋、金、元時期對酒樓均依貌整修。明洪武二十四年(1391年),濟寧左衛指揮使狄崇在重建“太白酒樓”時,以“謫仙”的寓意,依原樓的樣式,移遷於南城牆上,並將“酒”字去掉,名為“太白樓”,後於明、清、民國間進行了數十次較大的重修。今天的太白樓是1952年人民政府撥專款在舊城牆上重建的。重建后的太白樓連同台基,共佔地4000平方米,樓體為兩層,重檐歇山式樣,磚木結構,二層檐下正中懸扇形“太白樓”楷書陰刻匾額。樓上正廳北壁上方鑲有明代詩人所書“詩酒英豪”大字石匾,下嵌著李白、杜甫、賀知章全身陰刻“三公畫像石”,樓的游廊和院內有《李白任城廳壁記》和唐代以來文人墨客的讚詞、詩賦及乾隆皇帝《登太白樓》等碑碣60餘塊。有罕見的李白手書“壯觀”斗字方碑。1987年,濟寧市在太白樓建立李白紀念館。

截至2018年,市中區常住人口73.6萬,戶籍人口60.6萬。人口出生率10.5‰,死亡率6‰,自然增長率4.5‰。

![(圖)市中區[濟寧市]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/md/2/md2ab5901a3d2489b001422f3279f54bf.jpg)

(圖)市中區[濟寧市]

2018年,市中區實現地區生產總值(GDP)1042.8億元,增長9.3%。其中,第一產業增加值2.3億元,下降2.4%;第二產業增加值213.2億元,增長9.1%;第三產業增加值827.3億元,增長9.4%。一、二、三產業在生產總值中所佔的比重為0.3:20.4:79.3,人均生產總值134873元。

2018年,市中區社會固定資產投資同比增長10.3%。推進321個重點項目。14個市級重點項目上報投資203.5億元,完成年度計劃的119%;參加全市擂台賽的6個新開工項目按期開工率100%,完成投資83.7億元,占年度計劃的113%。

2018年,市中區完成公共財政預算收入93.4億元,同比增長9.4%,其中稅收收入83.5億元,佔地方財政收入的89.4%。財政支出55.8億元,同比增長4%。

2018年,市中區全體居民人均可支配收入53821元,同比增長8.0%。其中,城鎮居民人均可支配收入55082元,同比增長8.0%。

2018年,市中區實現農林牧漁業增加值2.36億元。其中,農業增加值1.02億元,林業增加值0.42億元,牧業增加值0.83億元。所佔比重分別為:43.24%、18.055、35.26%。市級農業產業化龍頭企業達到13家、家庭農場51家、農民專業合作社50家。

種植業

2018年,市中區糧食作物播種面積4834.6公頃,蔬菜播種面積151.9公頃。全年糧食總產量19492.9噸,蔬菜產量7732.6噸,水果產量3484.3噸。

畜牧業

2018年,市中區肉類總產量1474.1噸,禽蛋總產量1122.1噸,奶類總產量837噸。

工業

2018年,市中區完成工業增加值110.6億元,同比增長4.3%。其中,規模以上工業增加值增長8.4%;完成主營業務收入679.3億元,同比增長22.4%。實現利稅53.2億元,增長31.8%,利潤總額37.9億元,增長42.6%。

建築業

2018年,市中區完成建築業增加值102.5億元,同比增長15.7%。建築業實現區級稅收5.46億元,增長23.6%。

國內貿易

2018年,市中區社會消費品零售總額580.2億元,同比增長12%。其中,限額以上單位零售額175億元,同比增長27.1%。年末實有個體戶42873戶,私營企業34734家。社會消費品零售總額增長11%,新增規模以上服務業企業15家,規模以上物流企業實現營業收入17.8億元,增長66%。新引進總部企業6家,大型總部及區域型總部企業達到179家。

2018年,市中區實現出口額20.748億元,同比下降23.3%,實際利用外資26.3724億元,同比增長196.6%。

2018年,市中區累計引進千萬元以上項目1080個,認繳資金728.5億元,增長10.5%,其中億元以上項目132個,認繳資金542.1億元,增長9.8%。全年引進外資企業26家,實際到賬外資3.1億美元,同比增長236%。

2018年,市中區房地產開發完成投資183.9億元,下降7.8%。

2018年,市中區信息通信業實現區級稅收3.48億元。

2018年,市中區融匯老商埠被評定為國家3A級旅遊景區,實現A級景區零突破。

2018年,市中區金融業完成增加值258億元,山東新金融產業園累計入駐金融、類金融機構140餘家,管理基金規模超過1300億元。

市中區

濟寧是魯西南地區經濟、文化和商品的流通中心,山東省工業中心城市,建設中的組群結構大市。市中區是濟寧現代化城市集中區,且區內科技事業發達,智力相對密集,信息資源豐富,區內人才眾多,又是重要的商品集散地,集中的城市人口,巨大的消費潛力,良好的交通通訊條件為發展經濟提供了得天獨厚的區位優勢。

市中區境內大緯二路、英雄山路與經十路、經七路等交通主幹線縱橫交錯;順河高架南延、二環西路南延、二環東路南延、二環南路東延等快速路已建成通車;104國道、103省道、繞城高速穿境而過。距濟南火車站5分鐘車程,距高鐵濟南西站20分鐘車程,距濟南遙牆國際機場40分鐘車程。高鐵直達全國193個城市,從市中區出發,最快1.5小時內到達北京,3小時內到達上海。

2018年,市中區承擔市級以上科研項目13項,區級科技三項經費4000萬元。山東大學國家大學科技園開工建設,國家科技領軍人才創新創業(濟南)基地正式啟用,與哈工大機器人研究所、山東棟樑科技設備有限公司合作共建哈博特機器人研發中心;與上海交大合作共建雲智區塊鏈與人工智慧研究中心。新增省級工程技術研究中心4家,新認定國家高新技術企業39家,全區高新技術產業產值占規模以上工業總產值的比重達88.9%,居全市首位。實施“經緯人才”計劃,累計自主培養選拔區級各類人才587人,全年新引進院士2人、國家級科技領軍人才2人,引進培養省級科技領軍人才3人、市級創新創業人才9人,195套“經緯人才公寓”正式啟用。“96工程”19個項目成功簽約、10個項目落地轉化,均列全市第一。建設省級院士工作站1所、市級工程實驗室3個,全國第一個密碼應用工作站落戶。舉辦科技創新項目路演對接活動,促成13個優質項目與30家投資機構形成良性互動。《“雙創”導向打造“產才融合”新高地》經驗,作為全市唯一的區縣獲評2018年全省人才工作創新優秀案例。

截至2018年末,市中區擁有普通中學29所,在校學生38519人。小學57所,在校學生55776人。幼兒園150所,在園幼兒26875人。制定了基礎教育設施三年建設計劃,新建幼兒園7所、小學2所,改擴建中小學3所,超額完成年度任務;改造提升學校45所,特色提升學校19所。

2018年,市中區建設圖書館分館10家,改造提升農家書屋10個、基層綜合文化服務中心10個。

2018年,市中區組織開展各類群眾體育活動20次,建成球類場地3處、健身活動節點6處。

2018年,市中區推進公立醫院綜合改革,成立家庭醫生團隊200個。

2018年,市中區累計實現就業再就業2萬人,發放創業擔保貸款6625萬元,城鎮登記失業率控制在3%以內。

2018年,市中區建成區級綜合養老服務中心1處、街道養老服務中心4處、社區日間照料中心10處、農村幸福院3處;累計發放殘疾人補助641.9萬元,發放城鄉低保金2012萬元,對5000餘戶困難家庭進行了各類救助。

2018年,市中區分批實施28箇舊村改造和31個棚戶區改造項目,全力攻堅雙龍庄等棚改舊改項目,開工建設安置房588套;加快推進83個徵收拆遷項目,累計簽訂房屋征遷協議4422份、151.1萬平方米;收儲國有土地641畝,出讓和劃撥土地2236畝。打通舜世路、舜德路、桃園路等多條瓶頸路,劉長山路西延二期工程除橋涵隧道外竣工貫通;對二七南路、青年西路等7條道路實施改造提升;全市“1+5”特色街區綜合更新項目之一的馬鞍山路特色街區完成道路改造提升,濟泰高速全面開工,黨楊路啟動建設。改造提升老舊小區20個、總面積164萬平方米,七里山、岔路街項目被省住建廳列為全市唯一新舊動能轉換重大小區整治項目;完成既有住宅加裝電梯72部,佔全市計劃的40%。

2019年12月19日,市中區入選國家城鄉融合發展試驗區。

2018年,市中區實施“藍天工程”,完成氣代煤、電代煤1.37萬戶,完成率居全市第一;綠化103省道等重點道路沿線裸露土地48萬平方米,新增綠地97.5萬平方米、改建綠地20.6萬平方米。實施“碧水工程”,嚴格落實河長制,完成龍窩溝、九曲溝等10餘條河道清淤,對陡溝河(104國道-馬家莊段)進行黑臭水體整治,完成小屯、魏家橋兩處移動式污水處理設施及配套管網建設。實施“青山工程”,建設長更山、小東山等山體公園10座,完成1.17萬畝的東南二環延長線山體綠化景觀提升工程。

2018年,市中區開展掃黑除惡專項鬥爭,打掉惡勢力犯罪集團3個、團伙4個,破獲涉惡類共同犯罪案件7起,抓獲犯罪嫌疑人83人。

市中區 | 英雄山風景區 位於英雄山路東,玉函路西。其範圍北起馬鞍山、英雄山(四里山),南到七里山,包括馬鞍山、英雄山、五里山、六里山、七里山5個山頭和英雄山烈士陵園,規劃用地100公頃,採用傳統的風景園林自然式布局形式,結合現有遊覽建成區和風景區植被狀況以及不同遊覽區的特點,適應開放式、群眾活動較多的要求。英雄山風景區分為花木觀賞(赤霞廣場)區、文化娛樂區、休閑健身區、山林遊覽區、七里山景區、烈士陵園區、兒童樂園區和園林管理區,為串聯式多層次開敞的風景遊覽空間。經山東省政府批准投資5000萬元,將英雄山風景區建成旅遊風景區。一期工程赤霞廣場已於1998年9月建成開放。 |

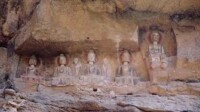

市中區 | 佛峪風景旅遊區 位於市中區東南部,距市區約10千米。該地區山壑連綿,溝峪狹長,植被茂盛,有參天古樹,清澈的泉群,佛教古迹眾多,擁有良好的自然生態資源和人文景觀。山西北側“南靈台山”半腰石崖上,有一座古老的寺院,名“般諾寺”,據明成化年間碑文記載,寺院為隋文帝時創建;已經有400多年的歷史。寺院有牆院相圍,形成一個幽靜的院落。南側路間,有座四柱三樓式木結構彩坊,額題“佛峪勝境”。 |

2018年,市中區入選2018年中國高質量發展百強區,排名第77位。

2020年1月,入選2020中國縣域文化消費百強榜排名76 。

2020年3月,入選2020中國雙創活力百佳縣市。

2020年 9月10日,入選賽迪顧問城市經濟研究中心編製的“2020年中國城區高質量發展水平百強榜”排名第91位 。

2020年12月30日,入選“第六屆山東省未成年人思想道德建設工作先進縣(市、區)”名單。