共找到2條詞條名為圍樓的結果 展開

- 圍樓

- 神話般的山區建築

圍樓

圍樓

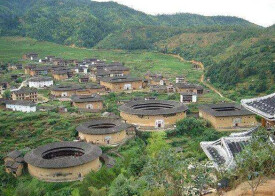

土圍樓客家人的傳統居所——客家圍屋,又稱土圍樓。主要分佈於粵東、粵北、東江流域和環處珠江口的深圳、香港等地,其內涵豐富,形式多姿多彩,是珍貴的歷史文化遺產。粵港地區的客家圍屋,大體可以分為15種類型,其中尤以圍龍式圍屋、城堡式圍樓和四角樓最具地方特色。

圍樓

圍樓

圍樓

土圍樓主要有方樓和圓樓兩種造型,形同城堡,厚實堅固。它就地取材,以 土、石、磚、砂、木材為主要材料,一般用粘黃土摻上細砂、石灰等,用糯米飯、紅糖增加粘性,串以竹片、木條做骨,逐層夯實成牆體,加上樑、桁、角等相互牽引,成為一個富有彈性、整體性能良好的建築體。外圍土牆厚達1 米以上,一、二層都不開窗,三層以上也只開小窗。通常全樓只設一個大門出入,門上設水槽,從二樓可以往下灌水,以防火攻,樓頂層四周有的還挑出“樓斗” ,用於眺望或往下射擊,防盜匪、防野獸、防火、防水等功能相當完備。土圍樓多數建於明清年間。早先的土圍樓一般為單層,以後增至三四層,多的達到了五六層。每層高約3 米,約有30 間房屋,每層的房間結構及面積大小大致相同,而且均朝天井設一門一窗,利用樓內天井採光通風和調節四季陰陽。樓的東、西、南、北四個方向都有樓梯通向各層,每層樓 都設有門廳一間,二層以上內圈設“走馬廊”聯繫各個房間。房、廳的位置不同作用也不同。底層一般作廚房、膳廳、會客室及放置農具的雜間;二層作糧倉;三層以上通風采光良好,多用作卧室;樓下的大廳是全樓的中心,是宗族議事、婚喪喜慶、宴請賓客以及接待親朋好友或舉辦其他大型活動的公共場所。有些大的土樓還在樓內修建學堂,讓土樓里的孩子從小接受良好的教育。

土圍樓的前後一般都留有空地,用以建造花園、魚塘、曬穀場及廁所、牛欄、豬舍等。一座土樓集中居住著幾十戶,甚至上百戶人家,是一處熱鬧的住宅區,也是一個社會的縮影。人們在其中和睦相處,相親相愛,互相幫助,洋溢著親密團結的氣氛。

客家梅州地區申報世界文化遺產名錄的“花萼樓” “泰安樓” ,是土圍樓的典型代表。