胡襄鎮

河南商丘市柘城縣的下轄鎮

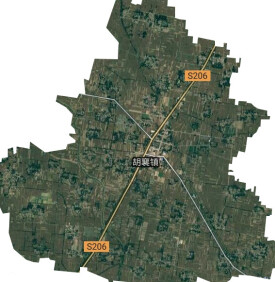

胡襄鎮位於柘城縣東北邊境、東、北與商丘縣境交界,南與老王集、大仵鄉接壤,西與馬集為鄰,面積55.39平方千米(2017年),耕地55200軒。轄29個村委會,88個自然村,205個村民組,44846人(2018年)。鎮人民政府駐胡襄集。

2011年,胡襄鎮完成財政總收入780萬元,其中地方財政收入190萬元,人均財政收入150.6元。2018年,胡襄鎮有工業企業29個,其中規模以上2個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市28個。

轄30個行政村,88個自然村,4.5萬人。北距商丘市區25公里,南距縣城15公里,北臨連霍高速入口,西距商周高速入口處5公里,處於商亳、商周、連霍、商荷高速交匯的樞紐地帶。並且商周公路貫穿南北,鄉間公路四通八達,具有良好的區位優勢和交通優勢。自古商賈雲集,是豫東主要農副產品及各類商品交易的集散地,素有“第二柘城”之稱。

胡襄鎮

水文

胡襄鎮境內河流有四級河洪河、太平溝2條,總長17.5千米。

2011年末,胡襄鎮轄30個行政村:胡襄南街、陳窪、前崔樓、老龍堰堆、趙方庄、祁樓、胡襄東街、張窩庄、李美庄、王老家、胡襄北街、劉戶、后盧庄、胡襄西街、史庄、曹窪、唐樓、前王拐、尹庄、侯庄、鐵佛寺、胡芹、武庄、侯大庄、李關廟、大韓、大任庄、金樓、張庄、高文梁庄,下設205個村民小組。

截至2020年6月,胡襄鎮轄30個行政村。

| 胡襄鎮區劃詳情 | |||||

| 南街村 | 胡芹村 | 鐵佛寺村 | 老龍村 | 高庄村 | 唐樓村 |

| 東街村 | 李關村 | 趙方村 | 王老家村 | 陳窪村 | 任庄村 |

| 西街村 | 王拐村 | 尹庄村 | 張沃村 | 曹窪村 | 后蘆村 |

| 北街村 | 金樓村 | 祁樓村 | 大韓村 | 史庄村 | 崔樓村 |

| 張庄村 | 劉戶村 | 李美村 | 侯庄村 | 候大庄村 | 武庄村 |

2011年末,胡襄鎮總人口5.18萬人,其中城鎮常住人口13600人,城鎮化率26%。另有流動人口4820人。總人口中,男性26800人,佔51.7%;女性25000人,佔48.3%;14歲以下8873人,佔17%;15—64歲36558人,佔71%;65歲以上6348人,佔12%。人口均為漢族。2011年,人口出生率12‰,人口死亡率5.8‰,人口自然增長率6.2‰。人口密度為每平方千米977人。

2017年末,胡襄鎮常住人口為33558人。

截至2018年末,胡襄鎮戶籍人口為44846人。

2011年末,胡襄鎮有幼兒園5所,小學15所,初中3所,中小學在校生7002人,專任教師482人。九年義務教育覆蓋率100%。

2011年,胡襄鎮有農技推廣站1個,科普宣傳站31個,科技人員86人,其中農村實用人才70人。

2011年末,胡襄鎮有文化站、豫劇團各1個,村文化活動室30個。農家書屋16個,藏書14萬冊。2011年末,有線電視用戶8970戶,入戶率86%。

2011年末,胡襄鎮有體育場20個(含學校體育場9個),11個村安裝了體育健身器材。

2011年末,胡襄鎮有一級甲等鄉級中心衛生院1個,村衛生所27個;病床72張。專業衛生人員102人,其中執業醫師15人,執業助理醫師3人,註冊護士6人。2011年,醫療機構(門診部以上)完成診療20萬人次。新型農村合作醫療參合率85.2%。

2011年末,胡襄鎮有城鎮居民最低生活保障戶數40戶,人數52人,支出10萬元。農村居民最低生活保障1399戶,人數1595人,月支出13.8萬元;農村五保分散供養267人,支出3.5萬元。國家撫恤、補助各類優撫對象246人,撫恤事業費支出26.5萬元。新型農村社會養老保險參保率80%。

2011年末,胡襄鎮有郵政儲蓄所1個,投遞點30個,鄉村通郵率100%,累計發行報紙期刊3300份(冊)。電信企業3家,服務網點38個,固定電話用戶2000戶,行動電話用戶2.6萬戶,寬頻接入用戶1400戶。

● 給排水

2011年末,胡襄鎮有自來水廠1個,生產能力1000噸/日,有深水井1眼,供水主管道總長12千米,居民自來水普及率90%。排水管道長16千米。

● 供電

2011年末,胡襄鎮有35千伏變電站1個,主變電器6台,高壓輸電線路4條,鎮區用電量768萬千瓦時。

● 園林綠化

2011年末,胡襄鎮有花壇200個,綠地6處,綠地面積28萬平方米,綠化覆蓋率43%,人均綠地20平方米。

西周時期封舜之後陳胡公於此,築胡襄城世襲為胡王。據《柘城縣誌》(清光緒版)記載:"城東北三十里,“有胡襄墓"。清咸豐九年(1859年)築胡襄堡,周長2600米,建東、西、南、北四門。按史記,周西伯十三年夏四月封舜的後代胡公滿於此,築胡襄城,故名。至明朝初年胡襄城更名為胡襄集沿用至今;民國元年(1912年),設胡襄集北牌、南牌,屬東北區。民國二十四年(1935年),設胡襄鄉、曹樓鄉聯保,屬第二區。建國后,1950年設區為第四區。1955年為胡襄區。1956年調整為中心鄉。1958年設人民公社。1961年調整為區。1964年改為公社。1983年公社改稱鄉。1997年2月撤鄉建鎮。近幾年,胡襄鎮先後被命名為省、市“特別改革實驗鄉鎮”、“科技示範鄉鎮”、“文明鄉鎮”、“計劃生育十強鄉鎮”。多次被縣命名為“工農業生產標桿鄉鎮”、“煙葉生產先進單位”等光榮稱號。2004年4月被省政府確定為“小城鎮建設重點。

2011年,胡襄鎮實現農業總產值3.1億元,農業增加值占生產總值的58.5%。糧食作物以小麥、玉米為主。2011年,生產糧食3.3萬噸,人均637千克,其中小麥2萬噸,玉米1.3萬噸。主要經濟作物有大蒜、三櫻椒、棉花、煙葉、西瓜、胡芹等。2011年,大蒜種植面積8000畝,產量1.2萬噸;三櫻椒種植面積1.2萬畝,干辣椒產量3600噸;西瓜種植面積5000畝,產量1500噸;煙葉種植面積800畝,干煙葉產量120噸;胡芹種植面積800畝,產量3000噸。

胡襄鎮農業

胡襄鎮畜牧業以飼養生豬、羊和家禽為主。2011年,生豬飼養量7.8萬頭,出欄5.1萬頭;羊飼養量2.9萬隻,出欄1.6萬隻;家禽飼養量65.2萬羽,上市家禽52.1萬羽。萬隻以上蛋雞養殖場2個。

胡襄鎮以木材加工、紡織、新型建材為主導產業。

2011年,胡襄鎮工業總產值達到2.2億元,實現工業增加值3900萬元,比上年增長17.8%。2011年末,投資1000萬元以上的企業有6家,職工560人,其中規模以上企業2家。

2011年末,胡襄鎮有商業網點290個,職工830人。2011年,社會商品銷售總額達2.1億元。有大蒜交易專業市場、三櫻椒交易專業市場、建材交易大市場各1個,年成交額5600萬元。

2011年末,胡襄鎮金融機構各類存款餘額1.7億元,各項貸款餘額5000萬元。

胡襄鎮把民營企業的發展放在首位,充分發揮農副產品資源豐富和勞動力資源豐富的優勢,重點搞好桐木加工、辣椒、大蒜、胡芹食品加工,畜產品加工等。到2005年已發展農業加工企業23個,總產值678萬元;工業企業133家,總產值9964萬元。僅木材加工業就達80多家。500萬元以上支柱企業有宏天木材加工廠、振遠林業加工有限公司、永昌電器廠、彩燈廠、金帝制衣廠、農機加工修配廠等20多家。通過招商引資優惠政策,大力發展個體企業,壯大民營企業。促使全鎮的企業滾動式發展,逐步走企業集團化發展之路。目前,已建有胡襄鎮工業園區。目前,已建有胡襄鎮以誠信、好客、熱情服務,以良好的內外環境,廣泛的優惠政策成為海內外客。

胡襄鎮境內有206省道經過。

● 地名由來

相傳西周封舜後裔胡公於此,築胡襄城,故名胡襄集。

● 文物古迹

胡襄鎮境內有商丘市文物保護單位山陝會館1處。

胡襄鎮山陝會館

記得20年前《商丘日報》創刊的時候,編輯部梳理商丘名優特產,把胡芹排在了靠前的位置。因為它根小棵大、莖部光滑、清脆無渣、芳香可口,素有“芹王”之稱。在古代,宋代以來屬歷代貢品。由於它盛產於胡襄集附近,於是人們把它叫做胡芹。相傳,趙匡胤在陳橋兵變黃袍加身後,正式當了皇帝,把他曾當過節度使的睢陽改為應天府。應天知府為了討好皇上,用胡芹進貢以聯絡感情,得到了宋太祖趙匡胤的讚賞。自此以後,胡芹就作為貢品延續到清代。隨著醫藥科學的發展,人們發現胡芹具有降血壓、降血脂的特殊功效。所以,它作為一種綠色保健食品,很受人們的喜愛。

記者一直在思考,胡芹為什麼能有千年不變的品質呢?胡芹村黨支部書記劉全慶向記者講述了三個方面的因素。一是這個地方特殊的沃土和水質。10公里地以外的地方曾有人用胡芹種子試種,但生產出來的芹菜有渣,品質銳減。這裡可以借用一句古話:橘生淮南則為橘,橘生淮北則為枳,水土異也。二是種子必須用胡芹村傳統的菜種,而又每年提純、複壯、優化。有好事者也曾用外地芹菜種下種,也曾試種過西芹,結果不但生長不好,品質也是銳減。三是獨特的栽培技術和儲藏技術。劉支書介紹說,胡芹講究“三立”,立夏育苗,立秋移栽,立冬收穫。傳統的陸地菜,氣溫一到零下(攝氏溫度)就要收穫,而胡芹村的菜農1999年從外地引進了溫棚技術,一到立冬,就架起了大弓棚,多生長半個月左右,一畝地竟能增產1000多公斤哩。畝產最高可達7000公斤,一棵最重可達兩三公斤。芹菜上窖,更加清脆,一公斤能多賣4角錢左右。芹菜窖是在平地上挖2尺深的坑,垛2尺高的土牆,放上芹菜后,用塑料薄膜、玉米秸、草苫子保暖。芹菜上窖不但增強品質,還使它在根部生長出嫩芽,當地人叫芹黃。50公斤芹菜能生出15公斤芹黃,一公斤芹黃一般能賣4元多錢,最貴時一公斤能賣十一二元。

記者了解了胡芹本身的情況,又想知道胡芹村發展芹菜的種植歷史。劉支書告訴記者說:胡芹村村不大,地很少,全村860人,只有758畝地,180戶人家分4個自然村。雖然胡芹很早就出名了,但多年來一直是陸地菜,上不了規模。農民也未能致富,1999年以前最高年人均收入才1300元。1999年,26歲的劉慶全是村委會主任,他主動走出家門,到外地考察學習蔬菜種植,引進弓棚。胡芹生產不但產量增加,面積也迅速擴展。4個自然村除了劉庄少一些,胡庄、王李行、張菜園家家戶戶種胡芹,佔全村土地的80%。弓棚的引進,改變了胡芹村的傳統種植歷史,也使劉慶全在胡芹村威信更高,於2002年他當選為村黨支部書記。

記者問,胡芹種植季節性強,那麼,春夏時節怎麼利用土地呢?劉支書說,胡芹又帶動了其他蔬菜的種植。在胡芹村的土地上,一年四季是蔬菜。每年一進入1月,就栽植了黃瓜、西紅柿,雙層膜保溫,同時黃瓜裡面套種荊芥,西紅柿裡面套種黑白菜、黃心菜;夏秋季,種植辣椒、豆角、茄子等陸地菜。胡芹村的種植模式就這樣定型了。

我們開始給菜農算收入賬。以半畝地為單位,春季黃瓜、西紅柿等:二三千元;夏秋季陸地菜:二三千元;冬季胡芹:五六千元。

胡芹村種菜致富了,他們就開始提高生活水平。2002年,在胡庄首先搞胡芹新村,統一規劃,統一建築,每戶一座樓,上下兩層。當時每戶投資在五六萬元。2003年,省長李成玉來到這裡視察。劉支書說著,抑制不住內心的喜悅,起身就要去拿他和省長的合影照片。

陪同記者採訪的高主任介紹說,胡襄鎮歷來重視胡芹種植。記者對他們的做法歸納為六個字:宣傳、扶持、推廣。

先說宣傳,在公路邊製作大型宣傳牌,印製廣告宣傳單,在胡芹包裝袋上印製胡芹介紹。再說扶持,為了大力發展無公害綠色食品,鎮里積極申請沼氣池扶貧項目,去年在胡芹村發展120多個沼氣池,用沼液噴灑胡芹,使苗壯長勢旺,不生蟲,不打葯,還能增產10%。說到推廣,主要是在胡芹村周邊的村莊,採用胡芹村的菜種和技術,在史庄村、陸窪村、李蘭村、侯庄村已經發展1500畝。

胡襄鎮新任黨委書記王書記雖然剛剛到任3個月,對於進一步開發胡芹已經有了新的打算。過去胡芹的銷售主要在當地,銷往外地的芹菜每年也就是六七萬公斤,雖然不愁賣,但價格也就是2元錢左右一公斤。現在他們正在積極籌備在國家註冊商標,搞真空包裝,把產品打入大中城市,既提高了價格,又擴大了產品的知名度和地方的美譽度,可謂兩全其美。