共找到11條詞條名為太乙的結果 展開

太乙

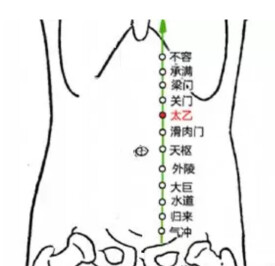

針灸穴位

徠太乙穴,屬足陽明胃經,位於上腹部,臍中上兩寸,前正中線旁開兩寸,當腹直肌及其鞘處;有第八肋間動、靜脈分支及其腹壁下動、靜脈分支;布有第八肋間神經分支(內部為橫結腸)。主治腹痛,腹脹,心煩、癲狂等神志疾患。操作方法為直刺0.8~1.2寸。

● 來源:《針灸甲乙經》

● 歸經:足陽明胃經

● 功效:清心寧神,滌痰開竅,鎮驚安神,健脾益氣,和胃消食

● 太,通;小腸稱作乙,即彎曲之意。本穴在關門下,內應小腸,小腸屈曲似乙,故名。也有人認為,太,指很大;乙,天干之一。古以中央為太乙,穴在胃脘下部,約當腹中央,喻腹中央為太乙,故名。

● 在上腹部,臍中上2寸,前正中線旁開2寸。

●

●

● 臍中與劍胸結合中點連線下1/4處,旁開乳頭到正中線一半的距離,即為此穴。

●

本穴的精準取穴使用了骨度分寸的方法,其中,劍胸結合中點(歧骨)至臍中的距離為8直寸,兩乳頭之間為8橫寸。簡便取穴是臨床上常用的一種取穴方法,是長期臨床經驗總結的方法,操作簡便,便於記憶。一般情況下,簡便取穴的方法只適合日常按摩、拔罐、艾灸等養生防病時運用。徠如果使用穴位進行疾病的治療,則需要使用精準取穴。

● 皮膚,皮下組織,腹直肌鞘前壁,腹直肌,腹直肌鞘後壁。

● 淺層分佈有肋間神經前皮支,胸腹壁靜脈;深層分佈有肋間神經,肋間動脈,腹壁上動、靜脈分支與屬支。

● 胃腸病症,例如胃痛、嘔吐、腹脹、泄瀉、腸鳴、急慢性胃腸炎、食欲不振。

● 其他病症,例如心煩、癲狂。

● 直刺0.5~0.8寸。

● 可灸。

● 指壓按摩:用指腹按揉,每次1~3分鐘。

● 灸法:艾條懸灸5~10分鐘;艾炷灸3~7壯。

● 《針灸甲乙經·卷之十一》:狂癲疾,吐舌,太乙及滑肉門主之。

● 《針灸大成·卷六》:主癲疾狂走,心煩吐舌。

● 配足三里、脾俞、天樞、肝俞、胃俞,治消化不良。

● 配滑肉門、百會、心俞、神門、大陵,治癲狂、吐舌。

● [1] 孫國傑。針灸學.2版。北京:人民衛生出版社,2018.

● [2] 劉乃剛。精準取穴不出錯. 南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2018.

● [3] 郭長青。人體經絡穴位使用大圖冊。北京:中國醫藥科技出版社,2016.