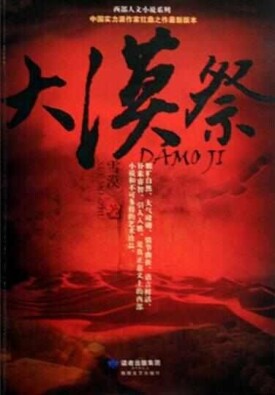

大漠祭

中國國家一級作家雪漠創作的作品

《大漠祭》是中國國家一級作家雪漠創作的作品。該小說以河西走廊為背景,描寫了以老順一家為代表的西部農民物質匱乏、精神貧瘠的生活畫面,以及西部農民對命運的勇敢抗爭、對美好生活的不懈追求。

《大漠祭》是中國西部文學的典範,體現著西部文學慣有的審美追求。他以新的美學視角,對西部生活進行了獨特的觀照和抒寫,並富有創造性地將當代人的思考溶解於西部社會生活和自然景觀之中,使西部世界和時代精神在內質上趨於一致。

雪漠以真實而深刻的感覺情緒,創造了他的鄉民世界。他以極大的人道關懷熱情,為人們創造了一個西部詩意的世界。他在文本中著力發掘生存的真實與苦難的對抗。人的存在本性,在自然生存、社會生存和精神生存中自由舒展。西部情緒、西部風度、西部精神為文本的藝術價值賦予了亮麗的輝光。生存和生命與文學一起熔鑄著西部精神的世界。

《大漠祭》憑藉其極強的藝術感染力,獲得“第三屆馮牧文學獎”、“上海長中篇小說優秀作品大獎”、“中國作家大紅鷹文學獎”等十多個獎項。

江蘇省委宣傳部和甘肅省委宣傳部根據《大漠祭》改編拍攝了二十集電視連續劇《大漠緣》。

2020年10月29日,中國作家雪漠著作《大漠祭》德文版由奧地利BACOPA出版公司出版,向全球發行。

《大漠祭》以沙灣村老順一家為中心,全面展示了西部一家一村一代代人艱辛活著的生存真相。老順一家六口人以種地為生,在大漠邊緣的嚴酷的生存環境下,薄薄的幾畝地只能維持溫飽。但是,在各種稅費及其罰款制約下,兒子憨頭娶不起媳婦,只能拿女兒蘭蘭跟鄰村人家白福換親、娶媳婦。老二猛子娶媳婦又緊緊相逼,老三靈官高中畢業考不上大學回到了村裡,雖然不甘心卻也只能種地為生了。於是,老順向孟八爺求親,叫靈官學習打獵術,以貼補家用。但靈官讀了書,明白打獵也是農民的末路,況且他知道,在土地即將被沙漠覆蓋的家鄉,種地也很難維持生計,沙漠里的獵物也將消失了。因此,他對於孟八爺教授的打獵術只是應付。到了沙漠腹地,靈官才真正了解到當今獵人、牧人生活的艱辛:井水枯竭了,牧人們被逼上絕路的狼、豺豹所害,並為了毛毛小利殘酷地自相殘殺。家中鼠災盛行;姐姐蘭蘭換親后被姐夫殘酷折磨、暴打;處甥女被愚昧、暴虐的姐夫送入雪漠凍死。老順是個“大肝花”,貧窮叫他抽去了活人的脊梁骨,其妻也只相信神巫婆娘的鼓搗。一家人在生活的重壓下艱難地活著、無奈地活著。

靈官是在城市中找不到出路的情況下無奈回到農村的。嫂子瑩兒給過他安慰,憨頭得病後,他目睹了一場疾病對於貧窮的農民的打擊與重創。哥哥憨頭死後,他像一隻絕望的狼一樣,離開了鄉村而不知所終。但父親、母親、哥哥猛子、嫂子瑩兒,將永遠在這裡輪迴地活著。這就是西部農民的生存真相。《大漠祭》真實地再現了西部神話的真實況味。

人文背景

西部“絲綢之路”上的河西走廊,是一個頗有代表性的西部高原走廊,它是青藏高原與內蒙古騰格里沙漠交匯而成的千里長廊,西接吐魯番盆地,自古以來為著名的邊塞之一。河西走廊是青藏高原——祁連山一脈的雪水在騰格里沙漠的邊緣形成的一塊塊條形綠洲。起先,它是青藏高原牧人的大牧場;後來,因為土地肥沃,漢人遷來種地,形成著名的農業區——西部的大糧倉。

隨著祁連山雪線的降低或漸趨消失、沙漠的擴張,綠洲在逐漸縮小;隨著該土地上人口的急劇膨脹,農民為了維持生計,開始向高原、沙漠腹地放牧、狩獵。他們上山大規模捕殺動物,深入到沙漠腹地打狼、打兔、獵鷹,大漠原本脆弱的生態環境急劇惡化。昔日靠“山芋米拌面”充饑者為鼠災所害。原本人與自然的和諧構成變成了真正意義上的暴力關係。

創作過程

《大漠祭》幾易其稿,草字百萬,拉拉雜雜,作者從1988年—2000年,創作了12年。

大漠祭

《大漠祭》由此展示出了文明現代正在上演的自然與人的悲喜劇:沙漠正在吞噬村莊,人狼對峙,人與人為生存之水械鬥。雪漠細緻地描寫西部:從極其脆弱的西部的人與自然構成的暴力關係出發,深刻地領悟人與自然這一人類命題。

《大漠祭》的背景是騰格里大沙漠,作品中的人物都是沙漠腹地頑強生存著的山民。他們是一群遠離現代文明的極普通的農民,作者以藝術化的建構手法,在廣袤雄渾的大漠中,築起了一個生存的“城堡” 。

憨頭的勤勞、誠實、憨厚的品性是所有善良鄉民的縮影,這一形象源於作者的弟弟。作者的弟弟具有憨頭的一切優點。面對生存,面對生活的無邊苦海,憨頭以堅毅的韌性與病痛對抗。

雪漠創造出了真正意義上的西部獵人、牧人和農民等這些邊緣人的藝術典型,勾畫了西部人的精神靈魂。他以西部農村生活的逼真描述,揭示出西部農村在現代化過程中悄悄發生的那些細緻而堅硬的變化。對於由於歷史實踐、邊遠地域、貧窮及觀念造成的西部之痛,對於瀰漫於西部的懷舊與無可奈何的複雜時代情緒的反映,顯示出雪漠現實主義小說新的精神向度。

雪漠的確在小小的河西走廊,關注著一個巨大的人類命題。西部是一個與生命絕境與死亡緊密聯繫的地方。雪漠說:“生在西部農村,最大的好處,是能感受死亡。那死亡的聲音,就大於天地,充滿虛空。用不著專註聆聽,那哀樂聲、發喪的嗩吶聲、嚎哭著便會自個兒來找你;老見花圈孝衣在漠風中飄,老聽到死亡的訊息,老見友人瞬息間變成了鬼,老聽人嘆某人的死亡,而隨後,哀嘆著亦變成了被嘆者。”雪漠書寫的就是這個苦寒死亡之海的死亡嘆息。西部老百姓的偷獵、種地、吃飯、偷情、換親、吵架、得病看病與悲嘆成了作品的主要內容。雪漠真實地書寫了正在變化著的西部。

老順

老順既是老實的農民,又是一個六口之家的大家長。在土地上耕耘收穫的同時還要操心一家人的衣食冷暖和婚姻前途。

生活在大漠邊緣的老順,遠離文明和喧囂,一直承受著貧困生活的煎熬,為補貼家用,他經常歷盡辛苦深人大漠去捕獵;兒子憨頭得了絕症,他麻木自己的感情,接受苦難;女兒蘭蘭因換親婚姻而不幸,他只能以“信命吧”予以安慰。

他熱愛家庭但永遠力不從心,“公家”壓在他身上的沉重負擔,使他心懷不滿卻只能默默承受。他的人生信條是:“老天爺給個啥,我就能受個啥,它能給,我就能受。”老順這種對於苦難的超乎常人的忍耐力。

老順敢於揭露村民的不法行為,固守著做人的良心。他無比依戀自己賴以生存的土地,與許多動、植物心脈相通。他痛恨年輕人對道德倫理的踐踏與悖棄,以自己弱小的力量進行著有限的反抗。二兒子猛子與雙福媳婦的偷情,幾乎擊挎了他的精神:“他罵猛子是畜生,並狠狠地扇了猛子幾個耳光,接著,他又扇自己的臉,痛哭出聲。”

在老順身上,流淌著和諧的人性美和強烈的正義感。老順異常迷信與無知,他家的豬得病死了,為求“神喜”、“平安”,他虔誠地祈禱祭祀。兒子憨失醫治無望,他去卦攤算命,以避災禍。女婿白福認定女兒為白狐所變,他予以默認,致使引弟凍死在大漠之中。老順性格的重要質素是“聽天山命”。

瑩兒

瑩兒,農村少婦,她聰明漂亮,性格溫柔,善解人意,甘心任憑命運的擺布,對婚姻的不幸(轉轉親)、生活的困頓,都能平靜地對待,但當靈官闖人她的感情領地時,卻一改平時的矯羞靦腆、文靜內向,衝破世俗觀念的束縛,大膽地與小叔子靈官相戀相愛,如膠似漆,儘管這“偷情”式的戀愛有悖傳統道德規範,她也在所不惜,認為他們之間的愛情是最純潔最神聖的。是靈官開啟了她的感情閘門,使她嘗到了愛情的甜蜜,體驗到做女人的幸福和歡娛。

月兒

月兒,年輕、漂亮,富有生活的激情,對未來充滿信心。

主題思想

《大漠祭》主題思想:以飽蘊強烈的憂患意識和正視現實人生的勇氣來面對生存與自我救贖

西部獨特的地理風貌孕育出西部獨有的人種和獨立的文化形態。在這塊土地上,高、險、奇的西部特徵決定了人與自然的關係始終是西部社會的主要矛盾。生存始終是擺在西部人面前最大的難題;生存意識始終是西部人難以擺脫的情結。雪漠以其厚重的西部情結、西部人文關懷精神,綿密工整地為讀者營構了一個西部特有的人文世界——棲居的大漠。在西部,最容易使人進入極限體驗。生存與死亡的本能可以不通過任何中介因素和升華而直接地呈現出來,人始終處在大限的邊緣上。這使西部人擁有了罕見的生存能力和強悍、豁達的心理承載能力。主人公老順每次走入大漠,放鷹抓兔子的激動、喜悅和孟八爺進入大漠腹地打狐狸的神采飛揚勁兒,就是這種精神的最好註腳。生存境遇的惡劣和死亡之神的經常性觸摸,造就了西部人博大、強悍、勇武的稟性。這種特別的人性質地和西部地形的奇峻,又使西部人在生存過程中顯得樂觀、浪漫、獨立、堅忍而又自足,內在的苦難與堅忍常常表現為外在的樂觀和浪漫。《大漠祭》中的人物群像所表現出的風采,以鮮活的藝術化形象,詮釋著西部獨特的精神。

生存意識:構筑西部精神的基石

在西部,人與自然的關係持久激化,使人與人的關係變得親近、友善,因而西部是一塊流溢著火熱情義的土地。在西部人的粗暴、冷酷的後面,往往隱藏的是強烈的溫情和愛戀。西部亘古如斯的戈壁大漠的寥廓與寂靜,同西部地域環境所保持的廣袤、本真、神秘, 乃至原始自然的特徵,與人類的生存本性達成對應或同構。孟八爺、花球、靈官進入沙灣打狐狸,花球與拾髮菜姑娘的野合,孟八爺與紅臉漢子狐狸之誼,鄉民們為瘸五爺的慷慨解囊,這些動人故事共同營構著西部的童話。

在中國西部,貧窮是壓在農民頭上的一座山。惡劣的自然環境,造成農民普遍貧窮。窮的直接後果,就是缺醫少葯。西部人無法擺脫這苦難的天命。因為貧窮,造成了許多年青人的終生不幸,蘭蘭和瑩兒的互相換親就是例證。農村中像這樣為了成全兄弟的學業、婚姻而犧牲自己青春和終生幸福的姑娘,恐怕為數不少。聰穎、活潑而又富有思想追求的瑩兒,卻與老實木訥、憨憨傻傻的憨頭結為夫妻。這也就註定了瑩兒與靈官背叛綱常、偷情尋歡的悲劇命運。

然而,和貧窮相伴而生的往往還有愚昧。因為窮而上不起學,接受不了教育,最終造成這些人的迷信、愚昧,以至釀成人間慘劇。一個活潑伶俐的小女孩,竟平白無故地死於她愚昧的父親之手。這是西部的悲劇,西部特有的悲劇。

在西部,因土地的貧瘠蠻荒而更貼近自然,因環境的惡劣而生命力更為強大,因生存的艱難而精神的狀態更為虔誠,因生命的極限體驗而更為豁達、浪漫,因人與自然的直接對峙而民風民情更為淳厚、質樸,因群峰大漠的綿延起伏而性情更為剛烈、突兀。這便是西部的精魂,西部人的精神形態,文本世界的內涵所在。

西部精神:詩意生存的文化之維

西部精神,就其本質而言,是以某種自然觀為軸心雙向展開的生命現象。西部精神的發生是以某種自然觀的確立為前提的,因為西部精神歸根到底是從人與自然的原初關係中滋生出來的。人在自然精神的沐浴和洗禮中,烙上西部精神的印痕,呈現出博大豪邁的獨特風度。

在西部,人與自然的關係最顯著、最嚴峻,自然神話向主體性神話的轉化是西部人生命發展的必然過程,是西部人強大生命力和自強自救的依存所在。

主體性神話構成西部人勇武強悍、樂觀自信、堅忍不拔、開拓達觀的精神品格。自然性神話則導致西部人主體精神的失落和對肉體存在的滿足,從而形成西部人性格中對土地、對人的依附性。脆弱卑微、自私自利、苦難意識、封閉守舊,成為西部人精神品格的另一極。

主體性神話和自然神話是西部人精神的兩極。這兩極同時在西部人的精神性格中相互對抗、相互認同、達成理性的一致。《大漠祭》的世界是西部人的世界,西部人的世界充滿西部的精神氣兒。

作者以近乎迷戀的姿態去極力描繪這一原本苦難的生存世界。西部大漠被上升到人類生存的背景意義上,凸現出人與生存抗爭的力量與壯美,給人一種在生存之旅艱難跋涉的沉重感、悲壯感。

人類的生命精神的存在本身就是一種對抗。作家在沉重地咀嚼著苦難的經歷過程中,於苦難的深淵裡獲取了歌吟的靈魂,創造了具有較高審美層次的“大漠世界” 。悲劇的人生歷程滲透到文本世界,凝固成“生命的獨特風格” 。他往往將西部深刻的體驗和頓悟以具體獨特的內在形象赤裸裸地呈現於文本之中,透露出恢宏、沉雄與蒼涼之感,形成了博大渾厚、自由灑脫的美學風格。在文本世界中著意營造的西部意象,既包涵著一種中國人在困境中的審美精神,同時也體現了西部世界的豐富的審美意趣。

老順、瑩兒等鄉民的靈魂烙上了自然性神話的鮮明印跡。靈官是作者的美好寄託和理想化身,靈官的最終出走寄予著作家良好的期盼。這是主體性神話向自然性神話的徹底決裂,是對“詩意的生存”的絕望和背叛。靈官是新生代鄉民的代表,靈官的希望無疑是鄉民們未來的希望。“詩意的生存”背後,涌動著不安的靈魂。

生存狀態:文本世界的理性審視

《大漠祭》的獨特價值在於從生存及生存意識與西部精神的視角觀照和洞悉鄉土世界,並試圖以此為基點,體驗生存的意義和生存的現實情緒狀態。在那大漠的世界里,人的本真天性和作為這種天性的存在方式的天籟語言,與大自然的躍動進入最高的和諧;在西部的天地里,人類的理性與非理性進入最佳臨界狀態。靈官與瑩兒的每一次“歡悅”,都使靈官的愧疚感更加強烈,瑩兒也有倫理割傷的隱隱之痛。但是愛與欲的燃燒使他們無法理智,人的自然天性趨向了初始狀態。雙福女人與猛子的“孟浪”之舉,凸顯出女人情愛渴望的大膽與率真;猛子的拘謹與怯懦在對照中則折射出生存的軟弱。生存成為人們無法直面的慘淡現實。人性的弱點在現實的擠壓下,開出凄婉的惡之花。人的自然生命同社會生命在對抗中趨向統一。

藝術特色

敘事特點

無情節或淡化情節:

在《大漠祭》中,沒有中心事件,更沒有英雄人物,有的只是普通得不能再普通的日常瑣事馴兔鷹、捉野兔、吃山芋、喧謊兒、打狐狸、勞作、偷情、捉鬼、祭神、發喪等,情節很簡單。作家常常截取一兩個生活片段或一段對話來敘說表達人物的性格與情感,重在展示生活場景或刻畫細節,幾乎沒有什麼情節,形成無情節或淡化情節的敘事技巧。這種手法是通過淡化傳統意義的情節而實現的主要依賴於突出人物的意識活動、選用特定的敘述技巧和敘述語式、營造陰鬱低沉的藝術氛圍等手法。作者憑藉對農民的深刻了解,在作品中賦予了真摯而深厚的感情,故所寫的事雖然是瑣事,所寫的人雖然是普通農民,讀來卻依然能吸引人。

人物再現法:

“人物再現法”又稱人物復現法。是巴爾扎克藝術上的獨創。就是將同一個人物,讓他在不同作品中連續出現。每出現一次,就展示其性格的一個側面,最後,將這些作品情節貫穿起來,就形成了人物的思想發展軌跡,從多角度、多層次再現人物性格的全部。

文本中的主要人物自始至終地貫穿在三部小說中,他們的思想、經歷甚至一些人的一生都得到了完整的敘述,比如月兒,在《大漠祭》中,她年輕、漂亮,富有生活的激情,對未來充滿信心。“說真的,我真想幹個啥,賣個服裝,或是幹個別的,總不能在鄉里窩一輩子。”

在《大漠祭》中,面對貧窮、疾病、賦稅等等困繞他們生存的種種現狀,這些手無寸鐵、一無所有的農民選擇了逃避,選擇了認命。他們不知道也不去積極尋找貧窮的根源,在實在生存不下去的時候,只有找神婆攘災,經濟的落後導致了他們的觀念的愚昧,反之,愚昧又進一步加深了他們生活的貧窮。

語言敘述

《大漠祭》作品,語言鮮活,有質感,既形象又幽默,常有對西部方言改造后的新詞妙句。對大漠及其生存相的描繪是其特色。可隨手拎出這樣的句子:“風最猛的時候,太陽就瘦,小,慘白,在風中瑟縮。滿天黃沙,沙粒都瘋了,成一支支箭,射到肌膚上,死痛。空中瀰漫著很稠的土,呼吸一陣,肺便如漿了似難受”。

1、以鄉野粗語與古典遺韻形成的獨特的涼州方言為特徵的人物語言營造了鮮活、生動的審美意味和“陌生化”效果。清澈明麗的敘事人語言形成了豐美的審美境界。該作品之所以引人人勝,很大程度上得力於人物語言的鮮活、生動,以及獨特的西部涼州方言,當然還有體現人物性格特徵的鄉野粗語。

老順吼道:“我把你個驢日的,你啥都是早知道,你既然知道它進林子,你放鷹幹啥?

放鷹干喑啥?好,你放了,你尋去,尋去!尋不著,老子饒不了你。”

猛子也帶了氣,“饒不了,你還吃了我?鷹又不是我的兒子,我老它走東,它不敢西。

你憑啥罵我?一張嘴就驢日的驢日的,我到要問問我媽,我是哪個驢日的?”

“你犟嘴,驢攆的。”老順把煙鍋一扔,跳下炕,脫下一隻鞋,撲向猛子。瑩兒撕猛子一把,示意他出擊。“就不出去,看他吃了我。”猛子的臉憋得紫紅,一臉橫氣,豁出去似的了,“你不喊放,我放哩嗎?啥都你有理了?你吃人哩?你有本事把我囫圇吃上扁拉下來!”

“驢日的,驢日的。”老順圓睜了眼,一撲一張的。”翎毛兒幹了,翅膀兒硬了,是不是?”他吼叫著,把手中的鞋扔了出去。鞋重重地擊在門上。猛子拾了,一揚手,鞋子飛上了房。

這段發生在老順父子間的爭執,幾乎是人們熟悉的涼州農村常用的口語,不單使人物對話具有鮮明的鄉野色彩,而且極具動作性和個性化,既推動了情節的發展,又使老順蠻橫、猛子倔強的性格特徵活靈活現。作品中的人物語言,貫穿始終的是農民日常使用的口語。“香到腦子裡去了”,“提起蘿兒斗動彈”,“亂麻扯了雞脖子”,“驢肚子馬絆腸”,“斤里不添兩里添“,“三天不吃山芋米拌面,心裡就干焦干焦的”等等。這些農民常掛在嘴邊的、俗而又俗的話在作品中的恰當地運用,體現了群眾語言的生動鮮活與語言能力。特別是描繪一群人喧謊兒、吵架、吃飯時的語言,那一串串奔涌而來的連珠妙語,更使人如聞其聲,如見其人。

與人物語言相映襯的是作品中的敘事人話語。如果作品的語言只停留在繪聲繪色的描摹人物語言的層面上,那顯然是不夠的。作品的敘事人語言明麗清澈又不失厚重之感。在寫景狀物方面,充溢著西北沙漠邊緣地帶固有的蒼涼之美:

兔鷹來的時候,是白露前後。漠黃了,草長了,兔兒正肥。焦臊了一夏的兔鷹便飛下了祁連山,飛向這個叫騰格里的大沙漠。

老順就在大沙河裡支好了他的網。

網用細線綰成,三面,插成鼎立的三足,拴一個做誘餌的鴿子。因兔兒日漸狡猾而飢腸轆轆的兔鷹便一頭扎迸了網。

兔鷹長著千里眼,看不見眼前的三尺網。

沿著村邊的小道東行三日,便可進入浩翰的大潢腹地,每年秋收完畢,沙灣的漢子便拾掇停當牽著駱駝去沙窩深處續自己還沒做醒的夢。沙窩裡到處是殘夢一樣的枯黃色,到處是數十丈高的沙嶺。游峰迴旋,壠條縱橫,紛亂錯落,卻又脈絡分明。駝行沙嶺間,如小舟在海中顛簸。陽光洱在沙上,沙嶺便在滾動閃爍,怒濤般卷向天邊。正是漠黃草白的秋末。

靈官們動身時,天灰濛濛的。日也不亮,像個綠大的乒乓球浮在空中,把天空分成了明暗兩部分。球上面烏沉沉如濃煙滾,球下面白澄澄似灰粒飛。行不多久,天便開始吹絲兒風。漸漸地,風就大起來,嘯叫的沙礫不停地扑打人的面孔。駝鈴和風聲交織在一起,飄向浩浩的沙窪。身前身後的沙礫土末像霧一樣把他們朦朦朧朧罩起來。但人駝融成的黑點卻依舊滿懷著希望滾入獵獵的風中。

作者高超的語言駕馭能力,在於把獨特的涼州方言和具有鮮明地域色彩的文學語言巧妙的結合起來,不僅使人物性格活靈活現,呼之欲出,形象地寫出了西部沙漠邊緣地帶的人文地理景觀所特有的風貌,同時形成了話語形式上的“陌生化”效果。陌生化的語言是避開普通語言,在人們閱讀時具有阻拒性的語言。這種語言可能不合語法,打破了語言的常規以及運用這種語言所營造的西部沙漠邊緣地帶獨特的風土人情典型環境,惟其如此,才能引起人們的注意和興趣,增加讀者感知的難度,延長感知的時間,提供審美創造的廣闊空間,從而獲得較強的審美效果。

2、在總體上,語言敘述呈現出短句子語言結構形式,不僅是人物語言,而且敘述人語言都採用了大量的短句子。這種短句子活潑跳躍,充滿動感,和人物涌動的生命力共同建構作品,大氣磅礴,激情澎湃,具有強烈震撼力的審美藝術力量。

詞語意象

“花兒”

“花兒”是流傳在中國西北部甘、青、寧三省(區)的漢、回、藏、東鄉、保安、撒拉、土、裕固、蒙等民族中共創共享的民歌,產生於明代初年(公元1368年前後)。因歌詞中把女性比喻為花朵而得名。它用漢語演唱,在音樂上受羌、藏、漢、土以及穆斯林各民族傳統音樂的影響。花兒是土地上的聲音,它載送著黃土地上的悲、歡、離、合,源源不斷,綿綿流淌,被譽為“大西北之魂”。《大漠祭》中的“花兒”如同西部農村女性的精神寄託,它凝結著西部農村女性對人生特殊而又深刻的體悟。花兒如詩,西部農村女性如酒,那種感覺如痴如醉,刻骨銘心。

1、“花兒”是歌,唱出西部農村女性的豪邁

西部農村可以說是“貧瘠”、“荒涼”的代名詞,生態環境惡劣,自然資源匱乏。然而,就是在這片土地上,西部農村女性養兒育女,相夫教子,延續著一代又一代的西部精神。她們勤勞、善良、任勞任怨、不畏艱辛。《大漠祭》中,無論是田間地頭,還是大漠深處都迴響著西部女性唱出的蕩氣迴腸的“花兒”。

“男主外,女主內”是中國社會傳統的家庭模式,隨著社會的變遷和婦女地位的不斷提高,更多的婦女參加到社會勞動中來,然而在這種看似平等的模式表面,隱藏著更多女性的艱辛。更多的婦女不僅要處理好繁雜的家務事,照顧孩子、丈夫,更多的還要參加到農田勞作中,實際上女人乾的活要比男人多很多,可以說是家庭的主要勞動支柱,但她們從來不抱怨,不消沉。她們還會開玩笑,會打情罵俏,累了就唱唱“花兒”,讓整個家庭其樂融融。在西部,女人確實能頂半邊天,她們用自己一雙勤勞的雙手,一腔赤誠追求著生活的幸福。她們勤勤懇懇、起早貪黑,做飯、平地、種地、到大漠里打柴草、馱鹽、放羊,男人做的她們都會做,甚至比男人還能幹。瑩兒、蘭蘭,本來有著女兒家美好的夢想,可為了哥哥,為了父母,為了這個家,她們默默地承擔了換親這樣在現在看來荒謬的人生命運;雙福女人,敢於違背封建禮教大膽地去偷情,而當被發現時,也會站起來勇敢地承擔責任,保護猛子。“花兒”曲調高亢悠長,格調深沉婉轉,氣質粗獷、淳樸,這正是西部農村女性品質。正如靈官所說“花兒本是心上的話,不唱時由不得自家。鋼刀拿來頭割下,不死就這麼個唱法。”

2、“花兒”如詩,唱出西部農村女性的溫婉

西部雖然落後、蒼涼,但西部農村的女性卻有著美好的夢,她們有情有義,如水如茶,她們如貧困、閉塞、死寂中的一縷燭光。在靈官眼裡,瑩兒是一個清清涼涼的夢,瑩兒說話很輕很柔,她美麗、聰明又善解人意,全身透著輕盈,跟她在一起,滿是銷魂的幸福。瑩兒“至柔至美”的水性,雖被生活所壓抑,“但一遇到適當的機會馬上就會蔓延開來。”而“花兒”則是瑩兒發自內心的吟唱,通過花兒,靈官可以陶醉於這“花兒仙子”心靈的花園,那些簡單又熱烈的優美語句,動人的情景不禁使靈官與其心心相映,同喜同悲,那唯美的感傷,以其特有的魅力,令人入骨蝕心。每當瑩兒唱起花兒,我們就能觸摸到女兒家一顆柔軟而又熾熱的心。

“花兒”中對愛情的表達,有一個鮮明的特點,就是十分直率而熱烈,是火辣辣的內心坦露,是沒有遮攔的真情表白。然而,它所表現追求的熱忱、相愛的歡樂、別離的悲傷、思念的殷切、相逢的甜蜜時,又是多麼的極盡其曲折和複雜,更有很多微妙。瑩兒對靈官的第一次表白就如太陽般熾熱,“把他身上的水氣全烤乾了”,“白楊的木頭杏木的心/扯壞了兩連鋸子/阿哥沒有維我的心/枉費了尕妹的意思。”句句都激蕩著靈官的心。每當瑩兒跟靈官幸福地在一起時,花兒就是他們愛的最好的見證,瑩兒的笑、瑩兒的哭,瑩兒的愛,瑩兒的恨都深深地融入這美妙的花兒之中,“她相信,她和靈官的感情是世界上最聖潔的感情,是無與倫比的,是超越世俗的,是任何人不能比擬的。”而最後,當靈官消失在人群中,唯有“花兒”寄託著她刻骨的思念和一片痴情,“晝明夜黑,她總是傻獃獃坐著,總是哼一首沙灣人都會唱的花兒——杠木的扁擔閃折了/清水呀落了地了/把我的身子染黑了/你走了闊敞的路了。”

西部農村的每個女子都有著這樣的溫婉柔情,她們都曾走過青春歲月。蘭蘭開朗活潑、愛笑又知足,懷揣著少女的夢想和憧憬,就是在換親時,她也才只哭了一夜,不是她沒心沒肺,而是她心如美玉般善良無瑕;月兒有夢,月兒青春、美麗;雙福女人性情熱烈而又直爽真誠;鳳香、花球媳婦、老順老伴等這一系列的女人,在她們的人生中,女兒的夢、女兒的青春都曾來過。

3、“花兒”如酒,唱出西部女性的悲苦

“花兒”是黃土文化的積澱,是西北人世世代代的苦難凝成的歌。貧瘠、惡劣的自然環境無疑帶給西部農民更多的就是心靈的災難和無情的傷害。自然環境日益惡化,農民社會負擔更加沉重,現實的殘酷,知識和技能的缺乏,一系列的苦難無情地打壓著久經滄桑的西部農民。而西部的女性,除了這些,她們還要承受封建禮教的束縛與折磨,在男權社會,她們更是沒有一點點地位。她們一出生就決定了悲苦的命運。女兒家在這個閉塞的社會就本不受歡迎,因為是女兒,她們一生下來或直接被結束,“魏沒手子”的女兒一出生就被弄死,而引弟,那麼善良懂事,那麼晶瑩剔透的一個小姑娘,就因為一個荒唐至極的“克弟弟”的說法而被親生父親活活地凍死在狼群出沒的荒郊野外,臨了孩子走時,還一直傻傻地等著爸爸來接她,這怎麼又能不讓人肝腸寸斷,不讓人徹骨地心痛。在西部農村,女人生來就帶著莫須有的罪名,打井塌了,是因為女人們“身子臟上了井”;得不了兒子是因為女人“命克”,是因為女人不爭氣;丈夫死了是因為女人命“沖”。

4、“花兒”如火,唱出西部女性的堅韌

西部農村女性的命運是悲苦的,然而,她們又是被壓不跨的,惡劣的環境反而造就了她們堅忍不拔的意志,就如這千年傳唱的“花兒”,“到死也這麼個唱法”。《大漠祭》中,西部農村的女兒們,她們沒有抱怨,她們愛笑,笑聲爽朗;她們“不能”有愛情,但不代表她們不嚮往不體味愛情,她們敢愛敢恨,敢去偷情,跟自己喜歡的人在一起,敢為自己的心上人唱“花兒”,她們有愛,但她們愛得不猥瑣;她們愛“忘記”,眼前的一點點小幸福都可以讓她們快樂忘情地笑;她們又如同大漠里頑強生長的胡楊,生活再苦再累,她們也會堅強地走下去,沒有水洗臉,她們可以用唾沫;沒有吃的,她們可以去大漠里找;兒子病重,沒錢治療,她們可以虔誠地向神靈祈禱。生活的折磨並不能摧毀她們純凈的靈魂,她們可以像男人一樣撐起這個家,有時她們甚至比男人更堅強,為了父母,為了兒女,她們必須堅強。她們也哭過,也吶喊過,然而哭過之後,還是堅強地面對。人生再苦再累,瑩兒也會高唱著那只有靈官能懂的凄婉的“花兒”。

雷達(中國小說學會會長、著名文學評論家):《大漠祭》真正感動人們的,是得之於對中國農民精神品性的深刻挖掘。它承繼了我國的現實主義優良傳統,包融著一種強烈的憂患意識的正視現實人生的勇氣。它不迴避什麼,包括不迴避農民負擔問題和大西北的貧困現狀。它的審美根據是寫出了生存的真實甚至是嚴峻的真實,因為只有這樣才能起到真正激人奮進的作用。

藺春華(浙江傳媒學院教授):《大漠祭》的深層意蘊中還隱含著這個古老民族生命意識蘇醒中的文明自贖,它在人之生存的哲理深度上把現代文化意識開掘到一個新的歷史層次。

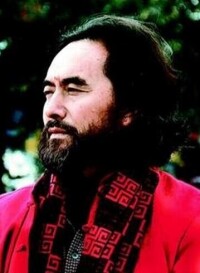

雪漠