劉積仁

東軟集團董事長

劉積仁,男,是中國計算機行業發展的締造者與見證者之一,現任東軟集團董事長。是中國培養的第一位計算機應用專業博士,也是中國第一家軟體上市公司東軟的創辦者。作為東軟集團董事長,他領導著2萬名員工,2007年營收達到33.5億元,其國際業務已經占公司整體業務的30%,其離岸外包業務收入佔中國離岸外包總收入的6.7%。

2018年10月24日,入選中央統戰部、全國工商聯《改革開放40年百名傑出民營企業家名單》。

大事件

1955-08

出生

1955年8月生於 遼寧省丹東市。

1972-08

成為一名工人

1972年8月參加工作,在本溪鋼鐵公司動力廠工作,是一名工人。

1986

赴美留學

1986年赴美國國家標準局計算機研究院計算機系統國家實驗室留學。他是我國培養的第一位計算機應用專業博士。

1987-05

投身教育事業

1987年5月,任東北大學(東北工學院)計算機系講師。

1988

成立東軟

1988年,東北工學院計算機系軟體與網路工程研究室成立。

1995-03

任東北大學副校長

1995年3月,任東北大學副校長。

2000

成立東軟信息學院,培養人才

2000年,大連東軟信息學院成立;2001年,東軟又在廣東南海、兩年後在四川成都分別成立了軟體學院,完成了全國的布局;到2012年,這3所學院已經擁有3萬多名學生,除了滿足東軟自身的需要之外,還為社會培養了大批的軟體人才。

2021-04

辭去東軟集團公司首席執行官職務

2021年4月,辭去東軟集團公司首席執行官職務。

早年經歷

人物近照

工作經歷

1972年8月參加工作,博士,教授,博士生導師。現任東北大學副校長、東北大學計算機軟體國家工程研究中心主任、東軟集團有限公司董事長兼總裁、瀋陽東軟軟體股份有限公司董事長。

1972年8月至1976年10,在本溪鋼鐵公司動力廠工作,工人;

1976年10月至1980年4月,在東北工學院計算機應用專業學習;

1980年4月至1980年8月,在冶金部自動化研究所見習;

1983年2月至1984年8月,任東北工學院計算機系助教;

1984年8月至1986年4月,東北工學院計算機應用專業博士研究生;

1986年4月1987年5月,美國國家標準局合作博士研究生;

1987年5月至1995年3月,任東北大學(東北工學院)計算機系講師、教研室主任、教授、軟體研究中心主任;

1995年3月至今,任東北大學副校長。中國人民政治協商會議第八屆、第九屆、第十屆委員會委員。兼任國家863計劃306主題專家組副組長,國家自然科學基金委員會計算機學科評審組成員,中國軟體行業協會常務理事,中國網際網路協會副理事長,中國自動化學會理事。

1988年,東北工學院計算機系軟體與網路工程研究室成立;

2000年,大連東軟信息學院成立;

2001年,東軟又在廣東南海、兩年後在四川成都分別成立了軟體學院,完成了全國的布局;到2012年,這3所學院已經擁有3萬多名學生,除了滿足東軟自身的需要之外,還為社會培養了大批的軟體人才;

2021年4月,劉積仁辭去東軟集團公司首席執行官職務。

出席活動會議

| 時間 | 榮譽成就 | 結果 |

| 2020年12月 | 2020中國品牌人物500強 | 排名第466名 |

| 2021年01月23日 | 榮獲“全國抗擊新冠肺炎疫情民營經濟先進個人”稱號 |

投身教育

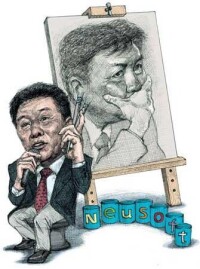

劉積仁參加企業領袖年會

表面上看,教育雖然被單列為東軟的一大業務部門,但是短期內並不能給東軟帶來多少利潤。而且,東軟在教育上的投入力度非常之大:以大連信息學院為例,校園建築面積多達35萬平方米,30多個專職的外教,所有的樓都裝有空調,90%的教室都有投影,校園內遍布的3萬多個無線熱點,所有這些條件即使與重點大學相比也毫不遜色。公司內部很多人對劉積仁的決定感到不解,甚至說他陷入了“校園情結”當中。

東軟發展

的確,過去18年,劉積仁領導下的東軟走的是一條非常獨特的道路:在軟體還賣不出價錢的年代,即提出了將軟體與產品工程相結合的概念,將東軟的軟體植入全球各大品牌的汽車音響、手機乃至醫院的CT機中;很早就打入了日本市場,實現了中國軟體企業的跨國經營;很早預見到中國軟體業的人才瓶頸,率先在大連、成都和南海開辦東軟信息工程學院培養軟體人才......劉積仁的這些行動,在當時都讓人看不懂,也無法理解,但是在幾年後卻讓人恍然大悟。

作為劉積仁的好朋友,管理大師大前研一見證了東軟的成長過程,他每次來中國,或者劉積仁去日本,兩人都會做深入的交流。大前研一對劉積仁提出的“超越技術”的理念頗為欣賞:“正如劉積仁所說,超越技術,就是營造一個能達到共贏的‘生態系統’,這是我從事管理諮詢35年來在任何一本商業書籍中都不曾見到過的創新理念。”據說每次劉積仁出去見客戶的時候,他都會很直接地說:“你看,我能給你帶來這些價值,你能給我帶來哪些價值?”

在經濟危機肆虐、企業抱團過冬的2009年,劉積仁卻做了幾件大事:東軟成立了歐洲公司,加大了在美國的拓展力度。在嘗試收購國內軟體外包領域排名第二的大連華信未果之後,東軟果斷地收購了芬蘭Sesca公司旗下的3家手機軟體公司100%的股份,預計最多耗資1200萬歐元。

東軟在大連新建的軟體園坐落在兩座小山上,中間由一座橋樑相連,灰褐色的石頭外牆,加上圓頂的建築群,就像一座座城堡,這也是劉積仁的創意。在過去的歲月里,他沒有走過尋常路;未來,他還將帶領東軟繼續這麼走下去。

尋找屬於自己的機會

記者:此次美國金融危機以及隨後的全球經濟衰退對於全球的商業活動產生了很大的負面影響。在大多數企業都在緊縮的時候,為什麼東軟卻要擴張?

劉積仁:東軟這一次的行動跟危機與否本質上沒有直接的聯繫。我們在任何時候都要尋找屬於自己的機會。如果你總想著未來會調整,那麼你今天就要行動。

當然,任何一次危機都會帶來調整。但從這一次全球性危機的情況來看,它並未改變全球化的趨勢,也沒有改變全球產業轉移的趨勢:全球的研發資源從西方向東方轉移,國與國之間的地位更趨平等,企業合作的精神也更趨於加強,人力資源也正在全球範圍內進行更好地融合。在這個過程中,全球的政治體系也發生了很大的變化。這樣一種大的重新調整的機會,對於東軟來說意味著我們可以尋求一些跳躍式發展的機會,在價值鏈上獲得更好的定位。所以我們在危機中會更加積極的行動。

記者:在過去一年的時間裡,為了此次擴張,東軟都做了哪些準備工作?

劉積仁:我們主要做了兩個方面的準備工作:一是完善自身的組織結構和管理水平,二是加快創新的步伐。2009年,東軟發布了好幾項重大的創新成果,例如16層螺旋CT和1.5T磁共振成像系統等等,對我們的業務起到了積極的作用。

進軍歐美市場

記者:日本是目前東軟在海外最重要的市場,你如何看待目前的日本市場?未來三五年日本市場的前景如何?

劉積仁:我們比較幸運。市場越不好的時候我們的機會越多;現在看來日本的經濟狀況短期內不會有好轉,因此我們的機會就比較多。說到底,現在的產品價格在不斷地降低,成本卻在不斷地上升,這使得東軟的價值體現出來了。日本企業現在很難,需要重組,重組我們就有機會進入。毛主席說過一句話“窮則思變”,這個時代終於來了。

記者:我們看到過去東軟的外包業務以日本市場為主,而在2009年東軟卻成立了歐洲公司,同時加大了在美國的拓展力度,這是不是意味著你們將要改變過去外包業務主要依靠日本市場的經營策略?

劉積仁:事實上,我們國際化的過程也是一個逐步取得客戶信賴的過程。我們第一步先取得了日本的成功,這也是我們的邏輯,因為第一步你總要讓客戶信賴你。在日本取得成功之後,我們開始在歐洲和美國兩個市場上拷貝同樣的模式。從現在看來,是很成功的。

記者:具體來說,東軟將如何拓展歐美市場?

劉積仁:我們幾乎完全本地化經營,選用當地的人。我們改造自己,而不是改造他們,使我們能夠跟當地的情況更好地匹配,諸如工作時間,假期、文化等等,這些都不要求他們改變,而是要使我們的體系能夠跟他們適應和協同,滿足一起工作的需要。我們選擇了兩個本地人分別擔任東軟歐洲公司和美國公司總裁。當地員工99%不是中國人,所以我們必須用當地人,只有他才知道他們的文化,知道他們的行為,知道他們的思考,知道他們的風俗習慣,管理起來也最合適。

記者:未來日本、歐洲和美國市場在東軟的國際業務收入中會各佔多大的比例?

劉積仁:我們未來會很平衡地發展。2010年,我們在海外的員工數量會翻一番,從現在的400人增加到800人。

海外併購策略

記者:2009年8月,東軟斥巨資收購了位於芬蘭Sesca公司擁有的三家從事高端智能手機軟體開發業務的公司100%股份,這也是東軟歷史上金額最大的一次海外併購。東軟為什麼要做此次收購?

劉積仁:這次併購東軟最為看重的還是他們前端(與客戶打交道)的人才,這些人才將有助於我們在當地的業務拓展。併購是我們的第一步,第二步我們會把這次併購所得到的人才與中國本土的資源進行結合,這才是我們併購的目的。

記者:通過這次併購,你覺得東軟在歐美市場與客戶打交道的前端能力已經足夠了嗎?

劉積仁:不夠,還需要加強。

記者:這三家公司很大一部分的收入來自於諾基亞的訂單,在收購之前東軟已經是諾基亞的前十大軟體開發供應商了,此次併購對於東軟進一步承接諾基亞的訂單都有哪些幫助?

劉積仁:最大的幫助就是我們為客戶創造了價值,此次併購之後,我們將有希望為客戶創造更大的價值。

記者:如果現在諾基亞給你一個比原來要大得多的軟體開發訂單,東軟能夠接得下來嗎?

劉積仁:沒有問題。

記者:目前諾基亞的軟體操作系統平台以塞班(Symbian)為主。我們看到,近幾年來塞班在全球手機操作系統的市場份額出現了一定程度的下降。如果東軟只是把自己的軟體開發業務放在塞班系統之上,會不會存在一定的風險?

劉積仁:事實上,東軟在手機操作系統方面已經有了全方位的解決方案。我們有Android的平台,有日本NTT DoCoMo的平台,還有很多其他的平台,目前主流的手機操作系統平台東軟都能夠提供整體解決方案。

記者:你如何評價收購之後這幾個月的效果?

劉積仁:事實上現在我們在芬蘭已經做得很不錯了。芬蘭的管理團隊現在表現得特別積極,公司的收入和現金流等方面都有積極的變化。我們的整合是成功的,一年之後,我們還會看到更大的轉變。

記者:我們看到這三家被收購公司原來都有員工持股,收購完成之後這些員工的股份已經被贖回,下一步如何才能對員工進行更好的激勵?

劉積仁:我們的激勵措施包括基本工資和獎金。此外,也設置了一整套的激勵方案來激勵我們這些被收購公司的員工,要讓他們感覺比原來的激勵更好。收購過來之後如果待遇比原來差是肯定不行的。

提升人力資源管理能力

記者:隨著東軟在海外市場的拓展,現在後端人力資源的緊缺現象是不是已經開始出現?你們有什麼好的辦法來解決人力資源短缺的問題?

劉積仁:雖然我們後端的人力資源已經達到了一定的規模,但是還有很大的潛力。我們發展資源有一個優先順序:先看到前端,然後是後端,首先把前端的資源發展得更好,之後到我們自己的大學。東軟在人力資源的發展上有一個很好的體系,跟大學有系統的培訓計劃,我們還在全國二十所大學建立了人力資源發展計劃。我們還有大學生培訓中心,都為我們的人力資源拓展打下了很好的基礎,

記者:東軟如何才能打造一個長期增長的能力?

劉積仁:首先是培養和儲備國際化的人才隊伍,我們需要調整一下管理團隊。東軟今年會在全球進行大規模的招聘,獲得更多國際化的人才。此外,必須儘快強化駕馭管理全世界分佈的體系的能力。

第二個就是創新。我們是後來者,是一家比較年輕的企業,如何後來居上?就需要通過創新。為此東軟每年在創新方面都有持續的投入,也都有一些成果。

獨特的經營哲學

記者:與印度競爭對手相比,東軟都有哪些不同的特點?

劉積仁:東軟有人力資源優勢,有中國本土市場的優勢,有產品工程領域的優勢,還有我們在醫療領域創新的優勢。這些特色使東軟的業務變得十分穩定,這也是我們對未來信心的基礎。

比較而言,印度是靠大規模的人力資源,他們很少賣解決方案,而我們事實上是在賣產品,通過產品構造服務的模式。另外東軟還有軟體與硬體組合的模式。同時擔任在發展軟體的同時,也在做產品工程。東軟現在已經是五六千人的規模,在軟體領域也紮根得比較深了。這幾個方面結合起來,使得我們成為一家有特色的企業。

記者:是不是因為這樣一種獨特的經營模式,使得東軟在全球都很難找到標桿企業,所以你才說東軟不學微軟,不學IBM?

劉積仁:東軟應該走自己的路。打個比方,大家都在一條車道上走,你在後面,不管你的馬力有多大,開得有多快,結果總是有問題,因為沒有路給你走。因此,東軟必須走不同的路,去構造自己獨有的能力。東軟不是純產品的公司,不是純服務的公司,不是純賣知識產權的公司,也不是純粹的軟體公司。當我們把這些東西結合在一起的時候,東軟就發展出了自己的模式。一個動蕩的世界、一個重新調整的世界給東軟帶來了莫大的機會,而我們自己所擁有的優勢往往也是競爭對手希望獲得但是卻沒有的。

記者:東軟的長期和短期目標是什麼?

劉積仁:我們還會維持一個持續的成長,2009年東軟的營收會超過40億元,未來東軟的營收達到100億元乃至200億元都是可以看得見的目標。當然東軟並不完全看重短期內規模的增長,我們更看重的是長期的競爭力和持續成長的能力,這種能力需要用紮實的精神去打造。

記者:作為中國軟體業的領軍人物,你怎麼看待這幾年中國軟體業的發展狀況?

劉積仁:中國軟體業的黃金時代即將到來。如果說過去20年裡中國軟體業處在一個不斷磨練的過程,那麼未來20年將是中國軟體業爆發性成長、產生奇迹的20年。中國的軟體業將變得更加有規模、更加成熟。雖然我們跟印度比尚有一些差距,但印度達到現在的水平也只是用了十幾年的時間。中國的軟體業一定要走自己的路,我們可能不需要達到印度的規模,但是我們要做得更有價值。從“中國價格”變成“中國價值”,從“中國製造”變成“中國創造”,軟體和信息服務業無疑是其中最為重要的驅動因素。

記者:企業的規模上去了,同時要保證自己的魂不能丟。東軟在急劇膨脹的過程中,如何保證自己的企業文化不走樣?

劉積仁:好的企業文化能夠持續,是因為大家能夠享受到企業文化給自己帶來的正反饋;大家喜歡這種企業文化,是因為這種文化讓大家感覺到受益。所以,一個好的企業文化事實上是很多人共同建立起來的。東軟的價值觀是尊重、簡單、誠信、團隊精神、合作。我們把這種價值觀看作是大家每個人行為的一種抽象,大家都比較喜歡,也在為這樣一種價值觀在努力。我們有一套系統的辦法推進企業文化生根落地。

記者:這些年東軟一直在高速發展,作為東軟掌門人的你發生了哪些變化?

劉積仁:基本上是一個學習的過程,三個人的時候有三個人的想法,一千人有一千人的想法,剛往外走的時候有中國的想法,走到世界有世界的想法,所以我本人最大的變化和感受就是:東軟相當於一個學校,當你在這裡面的時候,你需要不斷地追求,這種追求就導致了你的思考模式和行為都會發生一些變化。

雙重身份

劉積仁先生現任東軟集團董事長兼CEO,兼任東北大學副校長、計算機軟體國家工程研究中心主任,亞太經合組織工商理事會中國代表。與此同時,劉積仁也是全國政協委員、博士導師、教授。

劉積仁先生1980年畢業於東北大學電子系,1986~1987年在美國國家標準局計算機研究院做論文研究,1987年獲東北大學博士學位,是中國第一個計算機應用專業博士,1988年被破格提拔為教授。

劉積仁漫畫像