胡進慶

胡進慶

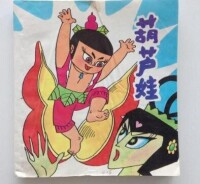

胡進慶(1936年3月-2019年5月13日),男,江蘇常州人。上海美術電影製片廠一級導演,曾任中國動畫協會副會長。被稱為“葫蘆娃之父”,是創建和發展中國剪紙動畫的傑出藝術家之一。主要作品有:剪紙片《葫蘆兄弟》、《漁童》、《金色的海螺》、《人蔘娃娃》、《鷸蚌相爭》等。曾獲文化部優秀影片獎、“金雞獎”、西柏林國際電影節最佳短片“銀熊獎”等。

2019年5月13日,胡進慶在上海第六人民醫院去世,享年83歲。

娃

1953年於北京電影學校動畫畢業,到上海美術電影製片廠工作后,參加過35部影片的攝製。他導演的10部影片備具特色。其中,剪紙片《鷸蚌相爭》、《淘氣的金絲猴》、《草人》三部影片都榮獲了文化部優秀影片獎,《鷸蚌相爭》還在國際電上連獲四次獎。胡進慶對剪紙片發展有著較大貢獻。早期他和著名導演萬古蟾共同創研了中國第一部剪紙片。其後又,試製了“拉毛”剪紙新工藝,從而攝製成水墨風格的剪紙片。在《草人》一片中了羽毛工藝畫的特點,該片1985年獲廣播電視部的優秀影片獎,並獲“金雞獎”提名。

1953年,從北京電影學校畢業后入上海美術電影製片廠任造型、動作設計。

1963年,任導演兼動作設計。

1985年,任藝委會副主任。

1986年,任中國影協理事。

山羊回了家(1977)——編劇

強者上鉤、追鼠、鬥雞(1988)——編劇

螳螂捕蟬(1988)——編劇

葫蘆小金剛第二集鬥法比武(1989)——編劇

葫蘆小金剛第五集花谷脫險(1990)——編劇

智斗烏鴉(1991)——編劇

貓與鼠(1992)——編劇

雪狐(1997)——編劇

驕傲的將軍(1956)——動畫師

過猴山(1958)——動畫師

濟公鬥蟋蟀(1959)——動作

漁童(1959)——動畫師、動作

等明天(1962)——動作

人蔘娃娃(1962)——服裝設計、動作

金色的海螺(1963)——服裝設計、動作

紅軍橋(1964)——動作

葫蘆小金剛

草人(1985)——動畫師

葫蘆兄弟(1988)——造型設計

葫蘆小金剛第一集妖霧重回(1989)——服裝設計

狐狸分餅(1992)——美術(製作設計)

自古英雄出少年《小鳥之友》《小於連救城記》(1996)——美術(製作設計)

自古英雄出少年《趙雲拜師》《牧童評畫》(1996)——美術(製作設計)

小林日記(1965)——導演

萬噸水壓機戰歌(1972)——導演

帶響的弓箭(1974)——導演

故事說明動畫片《烏龜與狐狸》

丁丁戰猴王(1980)——導演

淘氣的金絲猴(1982)——導演

鷸蚌相爭(1983)——導演

草人(1985)——導演

葫蘆兄弟(1988)——導演

強者上鉤、追鼠、鬥雞(1988)——導演

螳螂捕蟬(1988)——導演

葫蘆小金剛第三集迷夢迥旋(1989)——導演

葫蘆小金剛第一集妖霧重回(1989)——導演

葫蘆小金剛第四集勢均力敵(1990)——導演

葫蘆小金剛第六集除妖滅怪(1991)——導演

智斗烏鴉(1991)——導演

貓與鼠(1992)——導演

自古英雄出少年《小鳥之友》《小於連救城記》(1996)——導演

自古英雄出少年《趙雲拜師》《牧童評畫》(1996)——導演

雪狐(1998)——導演

1961年《人蔘娃娃》獲得民主德國第4屆萊比錫國際短片和紀錄片電影節榮譽獎。

葫蘆兄弟

1979年《人蔘娃娃》獲得埃及第一屆亞歷山大國際電影節最佳兒童片銀質美人魚獎。

1982年,導演的剪紙片《淘氣的金絲猴》獲文化部優秀影片獎。

1983年《人蔘娃娃》獲得葡萄牙第12屆菲格臘·達福日國際電影節評委獎。

1984年,水墨動畫片《鷸蚌相爭》獲第四屆中國電影金雞獎最佳美術片獎、文化部1983年優秀影片獎;聯邦德國第34屆西柏林國際電影節短片銀熊獎;南斯拉夫薩格勒布第6屆國際動畫片電影節特別獎;加拿大多倫多國際動畫片電影節特別獎。

1985年,《草人》獲廣播電影電視部優秀影片獎。

1987年,《草人》獲得日本岐山第二屆國際動畫電影節C組兒童片一等獎。

1988年,《螳螂捕蟬》獲上海第一屆國際動畫電影節分組獎;日本廣島第三屆國際動畫電影節F組二等獎。

1989年,動畫片《葫蘆兄弟》(第三、四集)獲廣播電影電視部1986-1987年優秀影片獎、第三屆中國兒童少年電影童牛獎。

1990年《強者上鉤》獲得日本廣島第三屆國際動畫電影節E組一等獎。

2009年12月12日,一篇名為“小新的爸爸沒了,那麼多人紀念,葫蘆娃的爸爸得抑鬱症了,有誰關心?”的帖子出現在網上,一時間快速傳播,引起網友的熱烈響應。帖子中稱國產經典動畫片《葫蘆娃》的導演胡進慶死於抑鬱症,並號召廣大網友為自己寄明信片,為他帶去一些溫暖與關愛。該活動發起人豆瓣網友Edwina,她稱希望集結網路力量,讓動畫大師感受到80后一代的關愛。

活動發起后僅一天時間,就有3000多人參加,有不少國外的網友都寄出了明信片。80后的網友是這次活動參與的主體,他們都是看著胡導演長大的人們,他們寄出的明信片感人至深。

2009年12月13日,經上影集團領導證實,胡進慶確患抑鬱症。上影集團汪總,表示集團工會和黨委對胡老一直很關注。

“孫女”回應:

要和美影廠爭版權

就在帖子發出一天後,一位自稱是胡導孫女的網友“小胡小姐”同樣在網上跟貼憤然指責了發帖人,“無論這個活動的創始人出於什麼目的,首先我要聲明一點請不要隨便不經過別人同意就把當事人的地址公布出來,你經過我爺爺的同意了么?”此外,小胡小姐還特彆強調了,發帖人對其爺爺患病一事全屬造謠,“我爺爺只是老了耳朵不好,有時候東西聽不清楚,就被人說成了抑鬱症理解能力差。”但最讓她感到氣憤的是發帖人提到的“手稿”,並正面提到了與美影廠正在打官司:“我不得不懷疑你和美影廠是什麼關係,就是想強調我爺爺沒有手稿,葫蘆娃的全部版權都是美影廠的對嗎?!對!我們現在就是在和美影廠打官司,爭奪版權問題,大家自己來看看葫蘆娃終究屬於誰!美影廠實在欺人太甚!就算我爺爺真的變成那樣也絕對是美影廠給逼出來的!大家看看他們都是怎麼樣對我爺爺的,怎樣和我爺爺對薄公堂!”

上影集團:

已看望老人避談版權

胡進慶的作品《淘氣的金絲猴》

律師說法

具體情況難清版權難定

究竟這個“葫蘆娃”歸誰所有?記者隨後撥通了四方達律師事務所陳宏律師的電話。他表示,根據著作權的相關法律規定,創作這個作品的作者,原本是絕對應該享有著作權的,但根據記者了解的情況來看,原作者和電影公司的基本事實情況不全面,因此情況就相對要複雜點。“如果作者是受委託創作出來的作品,這個著作權就應當根據當時合同訂立的情況而定,如果沒有說明作品屬雙方所有,那作品就應該歸受委託人所有。”此外,還存在了另外一種情況,“一個劇本要拍成電影,那電影作品就是一個再創作的過程,是依附於劇本作品存在的。當然電影也是一個全新的產品,如果在討論電影作品本身的歸屬問題上,那這個著作權就應該歸電影製片人所有。”

胡進慶執著於追求藝術,拍攝了許多精緻的動畫片,但他的努力卻始終被隱藏在巨大的“集體”成就中。他所創作的“葫蘆娃”,給整整一代人的童年帶來了美好的回憶,但他本人卻被公眾遺忘了20多年。

如果不是網上一條“烏龍”的消息說他得了抑鬱症,胡進慶多半還會安靜地生活下去。雖然,他所創作的“葫蘆娃”,早已成為整整一代人心中抹不去的記憶。

這些記憶被記載在雪片般飛來的賀卡里:一位蕪湖的“80后”女孩說,自己現在還會不時哼起“葫蘆娃”的旋律;一位深圳的幼兒園老師在努力把片子介紹給班上“00后”的孩子們。甚至,一位沒有留下姓名的人寫道,這部動畫片,是自己五年級的時候,和同桌小玲“手握著手看的”,“那年有很多美好的時光”。

“葫蘆娃”並非神話傳說中的形象,而是完全來自胡進慶的構思。1984年,當美影廠計劃將小說《十兄弟》改成動畫片時,導演胡進慶堅持把原著中10個形象各異的人物,換成7個外形完全一樣、只有顏色不同的“葫蘆7兄弟”;而眾多反面角色,包括“皇帝”、“衛兵”等,也應該簡化為“蛇”、“蠍”兩個妖怪。他的理由很簡單,如果不這樣,靠廠里投下來的錢,根本“拍不起”。他甚至給領導丟下“狠話”:“你不答應,我就不拍!”

可他的確很“拽”。得到廠里的批准后,他不僅按照自己的想法重新撰寫了腳本,而且身為導演,他還為這部動畫片分好鏡頭,又畫好了場景。

作為一部“剪紙片”,《葫蘆兄弟》的拍攝過程就像演皮影戲一樣,工作人員需要先把人物剪成有活動關節的紙片,然後在大的背景圖案上擺出不同的動作,再一格一格地拍下來。13集的動畫片,需要幾千個場景,拍攝兩年之久。

“葫蘆娃”的卡通形象也是他一手畫出來的。當時,廠里公開徵集造型,結果在一堆“神娃”和“洋娃娃”的形象中,胡進慶畫的那個光膀子赤腳的“野孩子”入選。

“那個形象一定要有民族化的東西,又要‘野’一點,”胡進慶說,“我借鑒了觀音菩薩旁邊‘善財童子’的形象,最後畫成那樣一個赤著腳的比較粗獷的樣子。”

這個“海選”的過程,在日後被胡進慶反覆強調:“雖然最終選擇的是我畫的形象,但是這中間其他人也做了很多工作,這部片子是很多人幫忙共同完成的。”

的確,在大多數人看來,整部《葫蘆兄弟》完全是一個集體作品。即使胡進慶身兼多職參與了《葫蘆兄弟》的導演、編劇和形象設計工作,觀眾也很難發現這一點。在片頭的字幕中,他用了三個不同的名字,胡進慶、進慶,還有他的筆名“墨犢”,“不然都是我一個人的名字,多難看。”

這部動畫片正式播出后造成轟動,幾乎每一家地級市的電視台都購買了動畫片的播放權,錄像帶、VCD的銷售超過了100萬張。而對於胡進慶個人而言,他只知道這片子“是賺了點錢”,因為他很快又接到新的任務,拍攝續集《金剛葫蘆娃》。而他自己的生活,幾乎沒有任何改變,當人們為銀幕上的葫蘆娃歡呼時,沒人關心這個娃娃是誰畫出來的。

“當時,觀眾只關注片子是哪個製片廠拍的,卻並不注意哪個具體的創作人。”一位美影廠的工作人員解釋說,“那本來就不是一個推崇個人的時代。”

事實上,在從事動漫行業的40餘年裡,胡進慶作品所贏得的所有的獎項、讚揚,也都被冠以“集體”的名義。但他並不反感這樣的“集體”,他追求的只是藝術。20世紀60年代,當美影廠以參加國際比賽作為拍片目的,沒有盈利壓力的時候,他在《金色的海螺》中負責造型設計。在這部長度只有30分鐘的動畫短片里,他充分實現自己的藝術靈感:每一塊岩石、珊瑚、樹木,都是精細鏤空雕刻,甚至主人公領口、袖口的蕾絲,以及像螺絲一樣的細小髮捲,也都是“一絲一絲刻出來的”。

即使是後來,在拍攝“葫蘆兄弟”時,成本受到了限制,整整13集的動畫片,全部的配樂竟然只用了一架電子琴,胡進慶依然堅持一筆一筆細緻地勾勒出每一個人物、每一個場景。連晚上睡覺的時候,他也常常突然爬起來,重新坐回寫字檯旁寫寫畫畫,就是為了“把夢裡的靈感記下來”。

不過,面對商業浪潮的衝擊,從事動畫工作近50年的胡進慶越來越明顯地感覺到,自己並不能改變太多的東西:“我們捨不得投入太多錢,所以動畫片都是小成本,每一格(1/24秒)成本是幾塊錢,而美國動畫片的成本,一格可以做到幾萬美金,這怎麼競爭得過他們呢?”

他看到現在的動畫片,大多數總是“大打出手、缺乏內涵”,還有一些,比如《藍貓》、《喜羊羊與灰太狼》,雖然對白、編排都不錯,但“動作太簡單”,雖然能賺些錢,但“藝術生命力不會太長”。

“一部好的動畫片,應該有趣、驚險、幽默,但最重要的,一定要有內涵。”胡進慶說,在《葫蘆兄弟》里,蛇精使出的各種招數,包括“軟刀子”、“穿小鞋”、“打悶棍”,都是意有所指,而現在的動畫片就很難做到這些。

晚年,他只願意待在家裡,看看電視,上上網,逗逗自己年幼的外孫女。他與公眾記憶的距離已經越來越遠,甚至在2008年《葫蘆兄弟》被改編成電影上映的時候,這位曾經寫下故事梗概,又畫出人物形象的“葫蘆娃爸爸”,竟沒有被任何一個人記起。

“這些帶給我們美好回憶的人,不應該被忘記。”有網友留言。

2019年5月13日15時許,“葫蘆娃之父”、導演胡進慶於上海第六人民醫院去世,享年83歲。他是創建和發展中國剪紙動畫的傑出藝術家之一,也是上海美術電影製片廠的動畫專家和大師。