共找到16條詞條名為無心的結果 展開

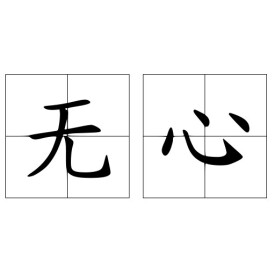

無心

漢語詞語

無心,拼音wú xīn,簡單釋義為指無意、沒有心情、不想、沒有做某事的念頭,不是故意如此、不是存心的。出自《增廣賢文》,用作形容詞。

(1) [not be in the mood for]∶沒有心情,沒有做某事的念頭

無心戀戰

(2) [unintentinally;inadvertently;unwittingly]∶不是存心的

言者無心,聽者有意

猶無意,沒有打算。

《東觀漢記·寇恂傳》:“皇甫文,峻 之腹心,其所計事者也,今來不屈,無心降耳。”

晉 陶潛 《歸去來辭》:“雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。”

唐 杜甫 《畏人》詩:“門逕從榛草,無心走馬蹄。”

《初刻拍案驚奇》卷一:“必是無心賣他,奚落小肆罷了。”

周而復 《上海的早晨》第一部十三:“﹝ 朱延年 ﹞也不知道是 徐總經理 無心說出的,他就隨隨便便唔了一聲。”

沒有成見。

宋 周煇 《清波別志》卷上:“朕以無心處之,無心則明,無心則不偏,無心則不私。”

佛教語。指解脫邪念的真心。

唐 修雅 《聞誦歌》:“我亦當年學空寂,一得無心便休息。”

五代 齊己 《送略禪師歸南嶽》詩:“勞生有願應回首,忍著無心與物違。”

古代傳說中的獸名。

宋 高似孫 《緯略·窮奇》:“東方朔 《神異經》曰:‘ 崑崙 西有獸,其狀如犬,有兩目而不見,有兩耳而不聞,有腹而無五臟……名曰渾沌,一名無耳,一名無心。’”

古謂蚯蚓食土無心。

《大戴禮記·易本命》:“食水者善游能寒,食土者無心而不息。”

《淮南子·墬形訓》:“食水者善游能寒,食土者無心而慧。”高誘 註:“蚯蚓之屬是也。”

草名。參見“無心草”。

1.

猶無意,沒有打算。

《東觀漢記·寇恂傳》:“皇甫文,峻 之腹心,其所計事者也,今來不屈,無心降耳。”

晉 陶潛 《歸去來辭》:“雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。”

唐 杜甫 《畏人》詩:“門逕從榛草,無心走馬蹄。”

《初刻拍案驚奇》卷一:“必是無心賣他,奚落小肆罷了。”

周而復 《上海的早晨》第一部十三:“﹝ 朱延年 ﹞也不知道是 徐總經理 無心說出的,他就隨隨便便唔了一聲。”

2.

沒有成見。

宋 周煇 《清波別志》卷上:“朕以無心處之,無心則明,無心則不偏,無心則不私。”

3.

佛教語。指解脫邪念的真心。

唐 修雅 《聞誦歌》:“我亦當年學空寂,一得無心便休息。”

五代 齊己 《送略禪師歸南嶽》詩:“勞生有願應回首,忍著無心與物違。”

4.

古代傳說中的獸名。

宋 高似孫 《緯略·窮奇》:“東方朔 《神異經》曰:‘ 崑崙 西有獸,其狀如犬,有兩目而不見,有兩耳而不聞,有腹而無五臟……名曰渾沌,一名無耳,一名無心。’”

5.

古謂蚯蚓食土無心。

《大戴禮記·易本命》:“食水者善游能寒,食土者無心而不息。”

《淮南子·墬形訓》:“食水者善游能寒,食土者無心而慧。”高誘 註:“蚯蚓之屬是也。”

6.

草名。

在《沖虛經》中,無心之境指的是沖虛自然之境。也就是《鄭長者》書中說的,“無見”,“無現”。這是一個內外合一,物我無別的渾化境界。人達於此境,他的生命意義就發生了根本轉變,雖有限而具有無限的意義。他身處塵世中,卻無往而不順通。因此,無心之境所顯現的是一個完全自由自在的心靈。但這種自由自在不能理解為外在的、肉體的,它無關乎現實,完全是心靈的自我體驗。

《黃帝篇》的一些象徵性的語言和寓言故事,皆在顯示這種自由自在的心靈。如說:“至人潛行不空,蹈火不熱,行乎萬物之上而不栗。”華胥國之民“入水不溺,入火不熱”,“乘空如履實、寢虛若處床”,等等。這種無往不適、無比自由的生活,在現實中是找不到的,因此,它是落在心境上,是具有理想之境的人所特有的一種感受和體驗。

在“鄭巫季咸”故事中,“地文”、“天壤”、“太沖莫眹”實是對至境特點的集中概括。“地文”的特點是“不震不止”。此是指心境之“靜”,亦即“無”。主體超越種種是非之別,慾念不起,故此心境為“無”。但此境之相只動不靜,實是有體無用,故“無”只是抽象之“無”。“天壤”的特點是“灰然有生”,象徵心體之“動”,亦即“有”,此是心體之用。心靈動則必外現,有種種活動,所以用“有生”說之。但此境之相只動不靜,有用無體,因此,其“有”只是一個抽象之“有”。關於“太沖莫眹”,張湛引向秀註:“居太沖之極,浩然泊心,玄同萬方,莫見其跡。”此指心境之“靜”。又說:“無心以隨變也。”此指心境之“動”。至人之境,雖靜而動,雖動而靜,故動、靜皆為具體之動靜。動靜相即,有無不離,此體用合一之境,是最高、最圓滿之境。

至人所呈現的三種境界之相,關涉到如何理解理想境界的問題。照上面所說,無不能遺有,有不能離無,這就意味著,真正的無心而必應世成務,就世成務而必體無。單應世成務而不能體無固是一偏,但孤懸一個無心而遺棄外物,這也是一偏。因為,把無心孤懸,實際上是把有無對立起來;而一有對立,便不是無心,而是有心。因此,真正的理想境界必是雖有而無,雖無而有,是超越雙邊的有無統一。這一理想境界,通於老子所說的“無為而無不為”,說得通俗一點,不過是強調人們當不執無為、順應自然之道生活而已。這是養生治身所當奉行的理想原則。