懸崖邊的樹

曾卓創作的抒情現代詩

《懸崖邊的樹》是現代詩曾卓創作的一首抒情現代詩。此詩的是一篇看似平淡卻十分清新、獨特的佳作。詩人通過描寫一棵獨處懸崖邊的樹,刻畫出了一代人被扭曲的生活形態仍意欲飛翔的人格精神,表現了強烈的憂患意識和執著的理想追求,亦向人們表達了一種與命運抗爭的生命主題。此詩似用語通俗、簡練,節奏緩而不慢,調子低而不沉,寫景寫情俱平淡,但是讀起來十分清新自然,能悟出一些生命的真諦。

《懸崖邊的樹》后被選為冀教版《語文·七年級·上冊》教科書第十八課的課文。

懸崖邊的樹

不知道是什麼奇異的風

將一棵樹吹到了那邊——

平原的盡頭

臨近深谷的懸崖上\\

它傾聽遠處森林的喧嘩

和深谷中小溪的歌唱

它孤獨地站在那裡

顯得寂寞而又倔強\\

它的彎曲的身體

留下了風的形狀

它似乎即將傾跌進深谷里

卻又像是要展翅飛翔……

1955年曾卓受胡風案牽連,被捕入獄。此後的二十五年中,他一直戴著“胡風分子”的“帽子”,作為一個囚犯忍受著靈魂和肉體的雙重煎熬。《懸崖邊的樹》寫於1970年,即是作者在那樣一個非常時期所作。

知識分子作為傳統文化精神的繼承者,是有其獨立品格的。“達則兼濟天下、窮則獨善其身”的人生取向,往往為知識分子獲得了一個精神的存放領地。此詩正是處於時代逆流中知識分子的形象寫照,也是當代知識分子人格的活雕塑。

作為一首詠物詩,《懸崖邊的樹》藝術上的主要特色表現在象徵體的選用上。此詩有兩個意象是具有象徵性的,其一是“風”,其二是“樹”,全詩的意義正是在這兩個意象之間體現出來。“不知道是什麼奇異的風/將一棵樹吹到了那邊——平原的盡頭/臨近深谷的懸崖上”,這可以說是對當時一代知識分子命運的一種高度概括。那樣一個時代是喜歡颳風的,今日東風,明天西風,以“胡風為首”的一代人,就是因為“風”才處於人生的懸崖邊上,弄得人人自危。此處亦是交代樹跌身懸崖的原因。第二詩節,“樹”傾聽“遠處森林的喧嘩”、深谷中“小溪的歌唱”,表上似乎是其樂融融,其實其內心是相當孤獨而“寂寞”的,同時其性格也是十分“倔強”的,這樣的詩行是對知識分子內心情感的集中寫照。他們雖然身處逆境,卻向遠方“喧嘩”的生活和“流水”那樣的自由自在。第三詩節,“它的彎曲的身體/留下了風的形狀/它似乎即將傾跌進深谷里/卻又像是要展翅飛翔……”,更是對一代知識分子奮發圖強精神與崇高靈魂的雕塑。“樹”與“風”兩個意象的準確性、生動性及其深厚感,都是畫家和作家筆下的同類形象無法取代的。一邊是“風”,一邊是“樹”,既是自然風物,也不是自然風物,其時代和人生內涵,是相當深厚而複雜的。

有三種矛盾的情境讓詩產生張力,並帶來了動感,產生了一種特別的美感力。一種是“風”和“樹”的關係,“風”將“樹”吹到了懸崖邊上,“風”要吹“樹”,而“樹”卻留下了“風”的形狀,表明“樹”與“風”是處在一種矛盾的情境中;一種是“樹”的孤獨和遠處森林的“喧嘩”、小溪的“歌”的矛盾,一方面是生命的沉寂,另一方面卻是生命的喧騰,也許二者是互為對方的影子;一種是“樹”即將要傾跌進“深谷”的現實和又想展翅飛翔的意志之間的矛盾處境,即是人生的現實和理想之間的矛盾。這三種矛盾處境雖然並不是詩人故意設置,卻生動而豐厚地表現了一代人在當時時代逆境中,自強不息精神與獨立而自由不羈的心靈。

有一種立體的空間呈現於詩中,從而規避了詩情的線性和詩意的平面性。首節與尾節,就像電影鏡頭一樣地定格了“樹”在“風”中的形象;第二詩節將遠處的“森林”、“小溪”與“樹”聯繫起來。一方是高高的“懸崖”,一方是開闊的“平原”,一方又是無名的“深谷”,三者正好組合成一幅立體畫面。這樣的立體空間,給讀者十分深遠的聯想,讓人們驚異於詩人對多維空間的把握能力。

與此同時,這首詩的語言是凝練而含蓄的。“留下了風的形狀”,僅僅七個字,就可以引發讀者的許多聯想。人們可以想象到樹的彎曲形狀,想象到導致樹彎曲的“奇異的風”,進而想象到與這自然之風同樣“奇異”的政治風雲,想象到如同這棵樹一樣留下了“風的形狀”的詩人,以及遭受極“左”路線迫害的一代人……這一句詩,就一面聚光鏡,濃縮了一個特殊的歷史時代,從而深化了詩歌的象徵意蘊,收到了發人深思的藝術效果。

此詩從生活中選取獨特的自然意象,以表現人間的種種精神現象,其時代性精神內涵的豐富,其意象創造的獨立性,其立意的高遠與開闊,其形式與語言的性格化,表明它具有相當的獨異性。

當代作家羅洛《文學欣賞與創作》:“曾卓的詩,一向以思想敏銳、文筆瀟灑、形象鮮明見稱。這首詩保持了這些特色,還增添了那個特定的時代所給予人也給予詩的沉重又沉痛之感。雖然那一頁歷史已成為過去,但詩人所塑造的懸崖邊的樹的形象,卻是令人難忘的。”

浙江大學人文學院教授張德明《百年新詩經典導讀》:“命運是我們生命存在的一種基本形態,決不相信命運肯定是有問題的;但是,人又不能完全認命,而是應該時刻保持同命運抗爭的思想與勇氣。曾卓的《懸崖邊的樹》就向我們表達了這種“與命運抗爭”的生命主題。這是一棵樹的寫照,更是一類人、一種人類精神力量的象徵。”

泰山學院文學與傳媒學院教授田承良《中國現當代文學閱讀與欣賞》:“作者將生命濃縮成一棵樹,用這獨特的比喻告訴人們:生命象一棵樹,註定要孤獨地承受許多風雨,美好的結局往往在驚心動魄的經歷之後,關鍵就在於我們有足夠的毅力和膽量去奮戰,去拼搏!平淡的話語中飽含真摯的情感,獨特的意境給人以想象的空間,獨特的比喻又讓人悟出點生命的真諦。”

《懸崖邊的樹》后被選為冀教版《語文·七年級·上冊》教科書第十八課的課文。

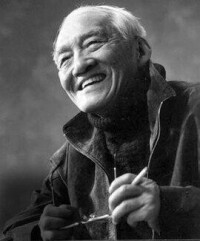

曾卓