廬陵文化古村

千年古村

吉安市泰和縣江畔古村是廬陵文化古村之一,肇始於北宋,歷經千年,為千年古村,村中保存有連片的100多棟廬陵風格明清建築、祠堂、書院、當房和民居,擁有象徵廬陵科舉文化的魁星塔和狀元橋,還延續有人戲和龍燈等廬陵地方民間傳統文化藝術,也具有深厚廬陵區域特徵的贛商文化,被稱為“五義之村”。

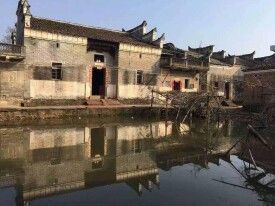

江畔古村保存有連片廬陵贛派風格水墨畫式的老民居,這些民居一律青磚條石黛瓦,飛檐翹角馬頭牆。馬頭牆高低錯落,一般為兩疊式、三疊式。較大的民居,因有前後廳,馬頭牆的疊數可多至五疊或六疊式,其中五疊式俗稱“五嶽朝天”。

古民居

村中心有兩口古塘,一大一小,一方正一長條形。大的正方池塘前為村中最為著名的豪宅--江畔別墅,名稱源於外牆上的兩個大字“別墅”。“別墅”門庭寬大,厚牆高屋,門前原先有一個風雨廊,門外鋪就一整塊大紅石,門墩、門楣均為青條石,門楣上方為木雕鰲頭飛鳳。其磚牆37cm,近普通磚牆兩倍的厚度。

古民居

長方形池塘正面為排屋,前後兩排,每排3棟,共6棟組成一個深宅大院。門前為寬大紅石台階、紅石門楣。與眾不同的是,室內通向二樓的都為木踏板樓梯,廂房為隔空木地板。按中國風水,水主財運,村中心兩池塘前豪宅大院,都為當年富甲一方豪商所建。

魁星塔

古塔旁,有一座名為“回龍橋”的單孔古石橋橫跨溪上,因為,贛江漲水時,河水倒灌溪內,有如游龍迴旋,故橋得之名。橋邊有顆被稱為“筆架樟”的數百年大樟樹,分3-4枝大樹杈,枝繁葉茂。從遠處看,石塔就象一支如椽大筆,斜架在“筆架”上。

古石塔高聳雄峙,造型優美。最上層正南面鑲嵌“文運開天”石刻匾,在塔身第五層三個窗口,有石雕“指日高升”、“魁星點斗”、“天官賜福”等傳說故事的人物形象。

南無橋

橋由江畔村公建,高3.5米,長38米,寬3.4米,始建於清朝光緒元年,為紅米石砌置而成,橋面鋪岩條石,兩邊立有青石橋墩和欄桿,橋墩上陰刻“光緒元年洪秋吉日建”和“南無阿彌佗佛”。

在村后東面贛江邊一座俗稱“礁背”大石山上,稱為“浮潭書院”。

明清時期,江畔建有著名的藏書樓《文潭樓》,收藏有歷代經典書籍和古代善本2萬多冊。其中有文學史和圖書史稱為泰和孫氏刻本的《金元明八大家文選》。

孫氏義田記

贛商重義輕利,以義制利,尤以公益為重,積極投身於家鄉和社會興學助教、扶貧幫困等社會公益事業,展現了兼濟社會的慈善情懷和公益擔當。

明清時期,江畔古村孫氏成為“江右商幫”中的一支勁旅,成就了一大批巨賈富商。在清朝道光、咸豐年間,更是出現了泰和首富、億萬富翁孫明。他們先後捐獻軍餉報效國家,熱心科舉和社會慈善事業,大力修建會館士館、學院書院,修築吉安白鷺洲堤岸和橋樑道路,特別是一門三代三修吉安府試院,校刊了《金元明八大家文選》,事迹載入吉安府志。

同時,他們在外經商致富發達后,不忘回饋家鄉,報答鄉親。先後建立義公會(公益應急基金)、義祭會(公益祭祠基金)、義學會(公共書院和教育基金)、義田會(公共田地基金)和義倉會(公益糧食基金),成為遠近聞名的“五義之村”。

江畔古村在志史上留下《孫氏義田記》、《鄉試賓興會》、《請將職員孫明捐置義田條款立案詳牘》《南宮賓興會記》、和《開設谷當禁止挾詐告示》等故事。

【人戲】“人戲”就是舞台劇,由真人表演,大概是為了和電影以示區別。江畔村唱人戲各種角色演員都是村民,吹拉彈唱伴奏也是村民,化妝舞美都是自己搞定,樂器也只有簡單的鑼、鼓、二胡、鈸和笛子,大家自編自導自演,除了穆桂英掛帥和隋唐演義里的故事外,還編了很多現代故事,比如:《鬼打賊》、《張三賣肉》、《補背褡》、《放羊記》和《王小二過年》等。

【龍燈】是江畔村正月、元宵節的一項群眾性傳統民俗,江畔的龍燈源遠流長,自古就有“浮潭龍燈冠泰和”的讚譽。

龍燈風俗

元宵節后,正月十六一大早,天剛蒙蒙亮,要把龍燈送到河邊,龍頭、龍身、龍尾的彩紙和外表裝飾撕下燒掉,將龍的骨架放在祠堂保存起來,待來年再重新糊裱,寓意為“年年新龍(興隆)”。