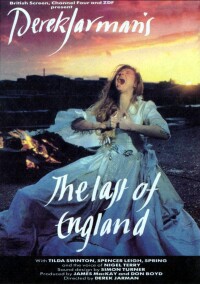

英格蘭末日

1988年德里克·賈曼執導電影

《英格蘭末日》是一部1988年1月1日上映的一部電影,由德里克·賈曼導演,蒂爾達·斯文頓,斯賓塞·雷伊主演。

本片是對歷史的一種假想,英德間發生了核大戰,整個世界籠罩在核爆炸形成的紅色煙霧中,到處是戰爭,到處是血腥的殺戮,人們開始迷失方向,陷入一片恐慌和無聊中……

該片於1988年上映。

英格蘭末日

| 演員 |

| 蒂爾達·斯文頓 |

| 斯賓塞·雷伊 |

| 喬納森·菲利普斯 |

| 'Spring' Rupert Audley |

| 尼吉爾·特瑞 |

| Gay Gaynor |

| Matthew Hawkins |

| Gerrard Mc |

| Arthur |

| Jonathan Phillips |

職員表

| 總導演 | 德里克·賈曼 |

|---|---|

| 製作人 | Don Boyd,Yvonne Little,James Mackay,Mayo Thompson |

| 編劇 | 德里克·賈曼 |

資料來源:

| 播出地區 | 播出時間 | 備註 |

| 美國 | 1988年1月1日 | |

| 西德 | 1988年2月14日 | Berlin International Film Festival |

| 加拿大 | 1988年9月9日 | Toronto Film Festival |

| 瑞典 | 1989年9月1日 |

製作公司:

British Screen Productions[英國]

Channel Four Films[英國]

Tartan Films[英國]

Zweites Deutsches Fernsehen(ZDF)[德國]

發行公司:

Art House Video[希臘](Greece)(VHS)

Blue Dolphin Film Distribution Ltd.[英國](1987)(UK)(theatrical)

Creative Exposure[加拿大](1989)(Canada)

International Film Circuit[美國](1989) (USA)

僅僅聽這樣的朗誦已經是一種享受,在英格蘭末日里賈曼為我們提供了夢囈般的視覺享受。遊走的筆,描繪著色彩斑斕的感官世界。筆端流露著思緒的涓涓溪流在紙上沉積,它的遺骸就是我們視野里的故事。誰被裸露,在冰河將你的體溫凝滯;誰在鞭撻,想喚醒所有沉睡的魂靈。大地的暗面,爬滿著蛆,發達的肌肉在死亡的折磨下碎若脆冰。文字,在腦海里建構英格蘭的末日;影響卻在支離破碎的剪接里問詢觀眾的接受能力。可寫的,永遠只是個人的遺夢,可見的畫框里,請你跟著我走進散著腐臭的曠野了里。

英格蘭末日

先鋒派的煙頭總能點燃找尋者的火炬,那個在畫布上尋找慰藉的男人是否看見那支碩大的焰火正在冰河的時代尋訪生靈,賈曼,你是一個我不認識的詩人,在你的影像里,我讀出你的圖騰正在穿透紙背尋找棲地。

在音畫的間離里,我們聽到良知的憤怒,被動的世界里我們像鮮花綻放隨即枯萎、隕落。沒有力量可以阻止世界的終結,那麼,在尚有呼吸的瞬間享受極樂吧!在肉體的單軌滑道上感受瀕臨死期的滋味,沒有人可以掠取你的本能,殘垣斷壁上的濃煙給你的方式抹上最後的熱烈,天籟的音色將死亡追憶成為世眾最後的彌撒。如果我們僅僅複述賈曼的思想,那麼我們就是邯鄲效步的蠢徒,先鋒的意義在於創造,在於筆的靈性,讓我們進入註定的視框,如同采蜜的蜂子將花釀成蜜。

創造和發現,在惡俗的時間佔領午夜的夢境,讓孩童手上的花朵不再散發刺鼻的硫磺味,讓廢墟上催出第一朵思想的花朵,在暗無天日的生活里抹上朝陽的緋紅。之後,便是徒勞奔走的夜色,砼,在焦慮里破碎,落淚的鋼筋刺穿頭腦里思維的軌跡,電波侵蝕我們清白的顱,讓我們在滿目瘡痍里跟隨恐懼的步履,他,依舊不讓你在暗夜裡躲避,焰火到處,地獄的幽魂撕裂我們所有美好的遺存。死亡,是一個擁抱的姿勢,在大地上遊行的蚯蚓因為我們的殘骸而肥碩。活著,在強權鋪天蓋地的喧嚎里,我們緩慢揪下自己的左耳,可,我們沒有力氣去揪下右耳,聲音在銅綠色的思想里錨樣的沉底,那刻,我想要一條蜿蜒的蛇,在我的軀體上吮吸,毒液將中和所有政客的話語,讓我獲得死亡永遠的寧靜。來吧,蛇,在化學分子式里你慢慢凝聚,在透明的針筒里每個顆粒都是凸現醉生夢死的良方。

警笛殘忍地阻止夢想。在我黑白分明的心上傾泄人子的鮮血,粘稠的液體燒著了夜空,行走的生靈帶著暗記的高帽,我,看不清他的臉色,我只是發現他和幽魂一樣蒼白。幽魂的腳被文字謀殺,而他的腳站在頭頂上,生命需要暴鳴的刺激證明我們比廢墟里的屍體幸運,那被焰火灼熱的肉塊有著誘人的芳香。你餓嗎?在靈魂的廢墟上你的淚水將人形渙散,碎片。在衝天的火光里,遮蔽末世的陽光。夜,因為絕望而來,夜,因為失望而至。你想吹盡滄桑嗎,讓悠然的排簫成為混沌里的輓歌,孩子,只有音符,他們的在夢幻的世界里等候成年的死氣他們窒息,出生,我們為著和死亡的團聚。先鋒派似乎讓人們敬而遠之,但當你丟棄概念你能在它所創造的音畫世界里發現與眾不同的世界,它曾經盤踞在你的腦海,在你的夢鄉里和你舞蹈,先鋒藝術家用他們的才智將幻念投影在你的世界,讓你在不安里尋迴文字的棲處。

城市,是撒旦建造的浮華,在脂粉氣的背後暗綠的濁水源源不斷向河裡排去,我們的子孫眼中的強盜,只能在銹跡斑斑的鐵條上夢想綠蔭覆蓋著大地。他們將喝自己的尿長大,每一條的河流里都是我們時代的傑作,為了生存我們早已將的子孫推上了死亡的列車,我們只是一群奧斯威辛屠夫的後裔。血腥和殘暴,來自索多姆城的使命,來自我們母體的血污和骯髒。出生就是屠殺遊戲的入口,惡魔與我們如影隨形。只有槍是自由,只有長著犄角的魔鬼可以自在的舞蹈,恣意妄為的魔鬼毫無吝惜將生命送入地獄。

人啊!蒙面的人,你是否明白被你束縛的那人也是你的兄弟,冰涼的槍管不知結局的頹廢,你在替誰行道,你在聽誰的指引?!發生,在彈殼跳出一瞬,大地接納所有的生命。賈曼創造了世界的末日,在那個裸體的男人身上所流露的凄涼讓心靈震撼,雖然浮華的世界依然燈紅酒綠,可是心靈的荒漠里我們早已死去。優雅的豎琴掩蓋不住坦克的轟鳴,美麗的嚮往抵不過槍聲的衝擊。在殺害和被殺之間,只有政客和軍火商是永遠的勝利。

影片的最後,在一位女性的絕望之舞里結束,回憶是無數張死亡的臉和槍聲。

婚禮的歡慶里總是有著悲涼,當我們走進賈曼的音畫,那些帶著頭套的恐怖主義者正在佔據我們的新聞,快20年了,賈曼已經作古,可是他的憂心依然遊盪在現實里。在我書寫的時候,不知道在阿拉伯,在以色列,在所有人的世界里,又有多少無辜的人倒在血泊中。世界怎麼了,難道暴力永遠是人類的宿命嗎!最後,嚴重抗議倭寇再次閹割了賈曼的,讓他的作品不再完整,天生人子,無論頭顱還是陽具都是生命的一部分,這種倭寇的作為是對藝術家的不尊重。另,影片配樂的是《NickCave&TheBadSeeds》樂隊的貝司手BarryAdamson,他貫穿古典和流行的音樂為影片增色不少。

在人們的印象中,英國意味著保守、刻板,其實,在20世紀的各種前衛藝術領域,英國人都一直自信地走在最前列,電影同樣如此。後現代電影的一個最重要的突破就是同性戀電影、女性電影等一些邊緣題材開始成為主流,2000年的奧斯卡獲獎影片涉及同性戀、變性的影片有5部之多。當然這與整個世界的潮流和風氣息息相關。“同性戀關係沒有什麼前例可尋,所以你可以根據個人個性,而不是歷史/文化形象,去建構這種關係……你可以建構自己的神話”,“它傳達了一種肯定多樣人生,期盼世人各得其所的態度”。[註:沈曉茵著《<夜幕低垂>——盡情飛翔、把握美妙女性情慾》原載台灣《影響》第73期P74、75]

德里克·賈曼是英國電影的天才,他生於1942年,卒於1994年。他是一個導演,也是一個詩人、畫家、植物學家和同性戀權利活動家。他不僅敢於面對自己的性向,同時為同性戀者尋求正義和公理,成為先鋒藝術家們和年輕同性戀者們的偶像。他認為他是英國人和同性戀是他生活中最重要的兩個事實,這兩個母題也是始終糾纏他的藝術中的兩個主題。賈曼曾經在英國倫敦大學的皇家學院研習藝術史,60年代中期開始以畫家的身份從事藝術活動。由繪畫進入電影,使得賈曼有別於傳統的導演,他對情節、故事都表現出極大的厭倦,他對電影的形式和傳達的抽象思想更感興趣。賈曼的影片始終執著於先鋒實驗傾向,在藝術上吸收了來自於繪畫與舞台藝術的精髓,同時又將故事發生的實際場景(比如文藝復興時期的義大利)與當前的現實作了許多糅合,這在《卡拉瓦喬》這部影片中表現得更為明顯。另外,他的一些影片如《花園》則使用MTV風格。[註:李二仕著《英國80年代四頻道的電視電影》原載《當代電影》2000年第3期P34],1975年,他拍攝了第一部長片《塞巴斯蒂安》,這部電影結構鬆散,其中有許多男子的裸體以及男子同性戀的性愛場面。三年後,他拍攝了《慶典》,把歷史引入現實,表現了女王伊麗莎白一世在她的魔術師陪同下共游70年代朋克(Punk)的倫敦城,真實地紀錄了那個時代頹廢瘋狂的亞文化。倫敦呈毀壞、衰敗的景象,戴著墨鏡的女王也成了後現代主義的形象。賈曼還酷愛畫家卡拉瓦喬,他在電影當中的光影與構圖,大量地挪用了卡拉瓦喬的明暗法,還拍攝了同名電影《卡拉瓦喬》。這部影片在柏林電影節上獲得了很大成功。

賈曼於1994年因病去世,他的辭世之作《藍》是以“反電影”的極端形式出現的,片長76分鐘,1993年在威尼斯雙年展舉行了世界首映,引起了世界性的轟動。避開電影節而選擇藝術節,本身就是對電影這個媒體的反思:我們是否能在銀幕上看到你想看到的一切?賈曼否定了這種烏托邦的幻想。《藍》沒有活動的影像,或者說影像歸零,銀幕上只有一片藍色。沒有剪輯,沒有場面調度,沒有任何記號,企圖讓電影回到電影發明以前的狀態,非常接近“觀念藝術”,放棄了傳統的技法和媒材,引發觀眾進入冥想的狀態。已經雙目失明的賈曼放棄了在畫面上的訴說。他不想發展任何故事,也不用再去承擔任何一個敘事結構,他更不想去為自己即將消失的生命尋找一個自欺的、妥協的出路,或者去營造一個虛妄的形而上的意義和價值,同時也挑戰了觀眾的窺視慾望和獵奇心態。賈曼不希望自己成為一個美學上的暴君,他不希望控制任何觀眾,他只對自己和自己的合作者負責。實際上是在考驗我們對影像的態度,我們是否已經成為影像的奴隸。你在電影中所看到的都是影像,那麼只有一片藍色的銀幕不正是對電影的真實寫照嗎?賈曼的一生都在為同性戀者的權利而奔走,他也是少有的贏得世界性尊敬的電影導演。當他得知自己患了艾滋病,生命不多時,他在海邊建了一個小屋,在屋邊修建了一個花園。同時他抓緊時間出版了大量書籍,回顧自己對愛情的理解:性如海一般寬廣,異性戀並不是“正常”,而只是“普通”罷了。他在自己的自傳的結尾寫道:“今晚,我累極了,我的目光無法集中,我的身體逐漸消沉。同性戀的朋友們,在我離你們而去的時候,我會唱著歌離開。作為見證人,我必須寫下這個時代的悲傷,但並不是要拂去你的笑容,請讀一讀我在字裡行間所寫的這個世界的關懷愛心,然後,把書合上,去愛吧!希望你們有更好的未來,無憂無慮地去愛。也記住我們也曾愛過。夜幕逐漸掩下,星光便會露出。”