三角視差法

三角視差法

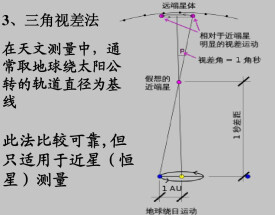

三角視差法是一種利用不同視點對同一物體的視差來測定距離的方法。對同一個物體,分別在兩個點上進行觀測,兩條視線與兩個點之間的連線可以形成一個等腰三角形,根據這個三角形頂角的大小,就可以知道這個三角形的高,也就是物體距觀察者的距離。

測量天體之間的距離可不是一件容易的事。天文學家把需要測量的天體按遠近不同分成好幾個等級。離我們比較近的天體,它們離我們最遠不超過100光年(1光年=9.46×10^12千米,即9.46萬億公里),天文學家用三角視差法測量它們的距離。就能推算出那個天體到我們的距離了。稍遠一點的天體我們無法用三角視差法測量它和地球之間的距離,因為在地球上再也不能精確地測定它們的視差了。

河內天體的距離又稱為視差,恆星對日地平均距離(a)的張角叫做恆星的三角視差(p),則較近的恆星的距離D可表示為:sinπ=a/D

若π很小,π以角秒表示,且單位取秒差距(pc),則有:D=1/π

用周年視差法測定恆星距離,有一定的局限性,因為恆星離我們愈遠,π就愈小,實際觀測中很難測定。三角視差是一切天體距離測量的基礎,至今用這種方法測量了約10,000多顆恆星。

天文學上的距離單位除天文單位(AU)、秒差距(pc)外,還有光年(ly),即光在真空中一年所走過的距離,相當94605億千米。三種距離單位的關係是:

1秒差距(pc)=206265天文單位(AU)=3.26光年=3.09×10^13千米

1光年(1y)=0.307秒差距(pc)=63240天文單位(Au)=0.95×10^13億千米。