海城高蹺

海城高蹺

海城高蹺又稱海城秧歌,是城鄉廣大群眾最為喜聞樂見的一種傳統民間藝術形式,集舞蹈、音樂、戲劇、雜技為一體,迄今已有300多年的歷史。海城高蹺具有深厚的群眾基礎,無論是舊時的祭祀祈福、迎神賽會,還是今天的喜慶節日、集會慶典,都少不了高蹺表演。

海城高蹺

海城高蹺

1900年至1930年期間,達到了極盛時期。有資料記載,當年由少帥張學良的同學舉薦,張作霖特邀海城高蹺進大帥府表演。高蹺隊一進院,先擺了"架象"、"排山"等象徵吉祥如意的造型。接下來,高蹺藝人各展絕活,有隻舞不唱的《雙備馬》,《捕蝴蝶》;有光唱不舞的《王婆罵雞》等曲小調。

清末海城高蹺日見成熟,形成一支職業半職業的藝人隊伍。藝人們身懷絕技,各有千秋,故其傳承譜系蔚為壯觀。從1820年的第一代傳人小金子、大來子,到1887年第二代的紅、粉、黃、藍、白、青六朵菊花(藝名),1902年第三代的張久榮(藝名白菜心),1940年第四代的吳奎一(號抓地虎)、王鳳翔(號滾地雷),1951年第五代的王連成(號王小辮),1970年第六代的陳士友(小生)、秦麗(小旦)等,出現了許多傑出的高蹺藝人。

海城高蹺的歡騰、奔放、熱烈、火爆是其基調,優美、抒情、風趣、詼諧是其特色,二者的統一構成海城高蹺秧歌的藝術特徵,衍生出"扭、浪、逗、相"四大技法要素。在海城高蹺秧歌的表演中,氣勢恢宏的大場和輕快細膩的小場包括了音樂、舞蹈、雜技、戲曲等多種形式,構成以舞蹈為主體的綜合性民間廣場藝術。

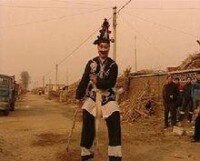

激昂的嗩吶聲、鑼鼓聲一響,海城高蹺藝術團的演員們身著古裝踩著鼓點興高采烈地登場了。他們腳踩兩尺多高的高蹺卻如履平地,時而翻滾騰躍,時而輕歌曼舞,時而火暴熱烈,時而即興狂野。一襲黑衣的頭蹺、二蹺揮舞著馬鞭,快步如行雲流水;王婆戲耍煙袋挑逗出一片笑聲;文丑頭頂豎著小辮,風趣詼諧憨態可掬;上裝女旦抖動彩扇;下裝眾丑高難的蹺功令人驚嘆。演員們各種組合造型更令人目不暇接,4人組成的"孔雀開屏"如孔雀翩翩起舞,而由6人組成的"飛人"造型更是令人叫絕,中間三名男演員一字排開相互挽臂,兩側各挽一名女演員,同時另一名女演員坐騎在正中間男演員的脖頸上,三名男士踩著急促的鼓點兒開始原地轉圈,此時兩側身輕如燕的女演員便順勢"飛了"起來,場面煞是壯觀。

高蹺分高蹺、中蹺和跑蹺三種,最高者一丈多。據說踩高蹺這種形式,原來是古代人為了採集樹上的野果為食,給自己的腿上綁兩根長棍而發展起來的一種蹺技活動。

海城高蹺又叫海城秧歌,到今天已經有300多年的歷史了。當初表演者身著紅綠綵衣,手執紗帕或彩扇,頭上扎著花環或彩條,上了年紀的人也描眉塗紅,扭起來喜氣洋洋,充滿朝氣。由於當時表演者兩足落地,所以人們稱它為“地秧歌”。

150多年前,海城人變地秧歌為高蹺,就是在木棒中部做一個支撐點,以便放腳,然後再用繩子繫於腿部。高蹺的高度一般在兩尺左右,表演者腳踩高蹺,邊扭邊唱,別有一番情趣。

隨著時間的推移,海城的民間藝人不斷探索,改進傳統的高蹺藝術,在表演形式上不斷創新,逐步形成了自己獨特的表演風格。

海城高蹺

扭

海城高蹺

浪

“浪”是海城高蹺的審美標準,評價一位演員扭得好謂之“浪的好”。民間藝人將高蹺的審美標準概括為“穩中浪,浪中美,美中俏,俏中哏”12個字。

俏

“俏”主要表現在舞蹈節奏的變化之中,通過動作的大小、快慢、強弱、緩急、收放、動靜、輕重的對比,構成動作上的俏勁,表現出高蹺潑辣明快,俏皮可愛的藝術特色,給人以藝術美的感染。“俏中哏”多出現在動作之尾,在一收的瞬間靜止中表現出動態美,動得快,收得急,動中有靜,靜中有動。

逗

“逗”是海城高蹺的基本內容和主要表現手段,以逗來抒情達意,逗哏成趣。逗是人物感情色彩的渲染,也是海城高蹺表演藝術的核心。人們常說:“不逗不為秧歌,逗得不活不為能手”。高蹺表演中,逗最為引人入勝,“逗而不俗,趣而不醜”,逗得風趣而不庸俗。

相

“相”即“鼓相”,是“叫鼓、亮相”的簡稱。它借鑒、吸收戲曲中“亮相”的表演程式,在一定鑼鼓套的配合下做一個優美(或英俊、威武、滑稽)的瞬間靜止造型。鼓相使高蹺表演跌宕起伏,動靜有致,神韻十足,呈現出異常熱烈的氣氛。

海城高蹺

海城高蹺早在20年前就已經走出國門1989年,海城高蹺秧歌藝術團參加了歐洲著名的克雷姆斯國際民間藝術節,演出了50多場,在當地引起很大的轟動。近年來,藝術團還相繼參加了一些國際民間藝術活動,到奧地利等西歐國家巡迴演出,受到了海外朋友的好評,海城高蹺被譽為“踩在木棍子上的東方芭蕾”。自海城高蹺成為首批國家級非物質文化遺產保護項目以來,藝術團的演出活動更加頻繁了。在進行表演的同時,他們不斷地對海城高蹺進行大膽的藝術創新,在保持原有舞蹈的基礎上,增加了許多高難度的雜技技巧,並融進很多情節,用獨特的藝術魅力和現場爆發力去感染在場的每一個觀眾,表現北方黑土地上的人民那種堅韌不拔、樂觀向上的精神。如今,海城高蹺已從田間地頭走向國際舞台,颳起了一股強勁的東北民間舞蹈風。

海城高蹺

海城高蹺秧歌不僅在當地,而且在國內外都有廣泛影響。1988年它在全國廣場民間舞蹈大賽中一舉奪冠,1997年以來多次參加國內外各種盛大演出,其表演獨樹一幟,顯示出東北地區高蹺秧歌的特色。

海城高蹺秧歌歷史上曾輝煌一時,並一直在民間傳承不絕。但是由於一些老藝人相繼去世,後繼乏人,目前其表演技藝正面臨失傳的危險,亟待搶救和保護。

國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,海城高蹺經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

政府關注

2015年9月20日,國家級非物質文化遺產代表性項目海城高蹺專家研討會在海城市召開。市委宣傳部、市文體局的相關領導及海城高蹺的傳承人與專家就海城高蹺的傳承、保護和發展情況進行了廣泛深入的研討和交流。

與會專家和領導首先在山西會館門前觀看了海城高蹺的精彩表演,隨後來到山西會館海城高蹺展廳,詳細了解海城高蹺近年來的傳承保護情況。

在研討會上,海城高蹺國家級代表性傳承人邢傳佩介紹了近年來項目傳承保護現狀。海城高蹺有著300多年的歷史,其風格熱情似火的、歡快潑辣,展現了黑土地獨有的風情。在第五代傳承人邢傳佩、楊敏的帶領下,近年來海城高蹺得以發揚光大,參加國內外重大節日的慶祝活動,讓更多的人認識、了解海城高蹺。與會專家就海城高蹺的挖掘、整理、傳承、保護等提出了具有建設性的合理化建議。

民間演出

海城高蹺作為全國非物質文化遺產代表項目參加央視國際頻道“中華文化傳承人大會”,將於16日晚7點在央視國際頻道播出。

海城高蹺此次受邀參加“中華文化傳承人大會”,20餘人的團隊共表演了長達5分鐘的節目,海城高蹺秧歌藝術團的演員們將精彩的絕活兒一一進行展示,同時融入了現代時尚的舞蹈元素,讓人耳目一新。此期節目將於16日晚7點播出,21日早9點重播。據了解,海城高蹺秧歌目前是我市的國家級非物質文化遺產,而海城高蹺秧歌藝術團的團長邢傳佩和編導楊敏都是海城高蹺秧歌國家級代表性傳承人。目前海城高蹺秧歌藝術團共有隊員70餘人,每年演出上百場。

海城高蹺