守捉

漢語詞語

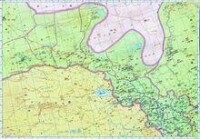

唐朝隴右道

有關於守捉機構中的官職,據新疆洛浦縣出土的兩件文書(編為L1號和L2號),L2號文書中不稱使,而稱將軍,有“副守捉將軍”官名,守捉將軍和副將軍很可能是使與副守的別稱。然而據古突厥碑文,“都督”(tutuq)與“將軍”(säηün)官名卻是由中原引入后突厥汗國與回鶻汗國中的重要官職,因此在西北方邊地,文書中將守捉的“使”稱為“將軍”更符合常理。

1、唐制,軍隊戍守之地,較大者稱軍,小者稱守捉,其下則有城有鎮。

2、把守。

3、《新唐書·兵志》:“唐初,兵之戍邊者,大曰軍,小曰守捉、曰城、曰鎮,而總之者曰道。”

4、唐朝初年在沿邊置道,天寶以前,軍、城、鎮、守捉都有使,如唐末的李克用就曾做過雲州守捉使。又上元以後改防禦使為團練守捉使,簡稱則無守捉二字。(參見《辭海》第999頁(七九版縮印本“守捉”條)

唐朝

唐朝初年在沿邊置道,各道設大總管(大都督)統兵戍邊。凡是邊兵戍守的地區,大的叫做軍,小的叫做守捉、城、鎮,如平盧道就有盧龍軍和東軍等十一個守捉。軍、城、鎮、守捉都有使,如唐末的李克用就曾做過雲州守捉使。十五路(宋初)唐玄宗時,全國分十五道。

以下為隴右道及西域的守捉城。

甘肅境內

平夷守捉城、綏和守捉城、合川守捉城、赤水守捉城、烏城守捉城、蓼泉守捉城、張掖守捉城、交城守捉城、酒泉守捉城、白亭守捉城

內蒙阿拉善右旗境內

百帳守捉城、豹文山守捉城、威遠守捉城、同城守捉城

新疆北部境內

羅護守捉城、赤亭守捉城、獨山守捉城、張三城守捉城、沙缽城守捉城、馮洛守捉城、耶勒城守捉城、俱六城守捉城、張堡城守捉城、烏宰守捉城、葉河守捉城、黑水守捉城、東林守捉城、西林守捉城

新疆南部境內

張三守捉城(又稱蘭城,爛城,位於新疆和碩縣烏什塔拉鄉境內) 、坎城守捉城、蔥嶺守捉城、於術守捉城、榆林守捉城、龍泉守捉城、東夷僻守捉城、西夷僻守捉城、赤岸六守捉城

公元866年(唐咸通七年),張義潮聯合北庭回鶻首領仆固俊攻克西州、庭州、輪台、清鎮一帶,至此在北疆設11個守捉城。即庭州東的獨山守捉(今木壘哈薩克自治縣油庫對面古城遺址)、沙缽城守捉(今吉木薩 爾雙河古城,有學者認為即莫賀城)、馮洛守捉(今吉木薩爾三台鎮東北)、耶勒城守捉(今三台八家地古城)、俱六城守捉(今阜康天池鄉六運古城)、張堡城守捉(今昌吉古城)、烏宰守捉(今瑪納斯樓南古城)、葉河守捉(今奎屯東)、黑水守捉(今烏蘇西)、東林守捉(今烏蘇四棵樹鄉)、西林守捉(今烏蘇西古爾圖)。

據《唐書・地理志》記載,庭西州七百里有清海軍,本清海鎮(一說今石河子;一說今唐朝渠附近)。南有神仙鎮(今吉木薩爾縣泉子街)。後庭縣有蒲類鎮(今奇台縣園藝場吐虎瑪克古城)、郝遮鎮(今奇台縣北部北道橋古城)、咸泉鎮(疑在今北塔山鹽池一帶)。以上古鎮,有的遺址猶存;有的古鎮今地,學術界尚有爭議。