青島觀象台

青島觀象台

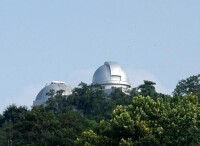

青島觀象台於1910年奠基,1912年落成,主樓共7層,高21.6米,位於黃海之濱、膠州灣畔,風景秀麗的避暑勝地——青島市區海拔75米的觀象山巔。1898年德國海軍港務測量部在館陶路1號建氣象天文測量所,1905年改稱“皇家青島觀象台。”

是近代遠東三大觀象台之一,在近代中國氣象、海洋科學發展史上佔有很重要的地位。

青島觀象台

在青島市區諸多山頭公園之中,唯獨"穹台窺象"曾被列為青島十景之中。穹台,即指坐落在觀象山巔的中國科學院紫金山天文台青島觀象台。觀象山海拔79米,山勢和緩,頂部平坦,花木蔥寵,環境非常幽美,據記載,觀象山30年代初就已為辟公園。解放後進一步植樹綠化,栽花種草,鋪設石砌路徑和石桌石椅、涼亭、花廊等。山頂處還有中國人民解放軍總參測繪局於50年代所建的全國水準原點,全國各地的海拔高度皆由此點起算。80年代中期,觀象山公園被規劃為開展天文氣象科普教育和登高遊覽的活動場所。

青島觀象台

青島觀象台

現存主要建築有城堡式七層石砌辦公大樓。樓西有一砌磚瓦頂小平房,青島經緯度標準位置設在房內。山埡處建有一座玲瓏別緻的小石屋,是我國水準原點所在地。

青島觀象台是近代遠東三大觀象台之一,在近代中國氣象、海洋科學發展史上佔有很重要的地位。

1914年,日本侵佔青島后,曾將青島觀象台改名為青島測候所,又改稱氣候測量所。

青島觀象台

青島觀象台

1924年2月15日,是青島觀象台的第一個接收紀念日。青島觀象台,於1910年奠基,1912年落成,主樓共7層,高21.6米。青島觀象台建有中國第一座地磁觀測室,是我國20世紀初的地磁力觀測研究基地。青島觀象台曾參加第一、二次萬國經度測量工作,為中國天文事業作出重要貢獻。1914年,日本侵佔青島后,曾將青島觀象台改名為青島測候所。1922年中國政府收回青島主權后,日方本應將觀象台交還中國,但日方有意曲解《山東懸案細目協定》中的有關規定,拒不將觀象台交還中國。后經膠澳商埠督辦公署多次向日本政府及其駐青領事館交涉,中國觀測員才進入觀象台。但日方人員仍留在台中執行台務,致使中日雙方觀測人員各自觀測和記錄氣象資料,釀成“觀象台日員懸案”。為了表達堅決收回觀象台主權的誓願,促使“日員懸案”早獲解決,青島觀象台呈請膠澳督辦公署同意,將2月15日定為觀象台接收紀念日。但觀象台的回歸之路十分坎坷,在南京國民政府外交部的反覆交涉下,日方仍拖延撤出其觀測人員,直至1937年8月,日方撤退所有在青日僑時,觀象台才由中國全部收回。測候所又名觀象台、氣象台,位於市南區觀象山之巔,1905年自館陶路一號遷於此。建有德式樓房2幢、中式平房14棟、圓頂天文觀測室2座,主樓建於1910年6月至1912年1月,德國人保爾。弗里德里希特。里希設計。樓主體7層,高21.6米,全部為花崗石砌築,上出雉堞,是一座具有歐洲石砌古城堡式樣的建築。時德國海軍部的備忘錄記載:"所完成的預設計包括一座主辦公樓,內設辦公室、寬敞的實驗室、圖書館、公共閱覽室、存放時鐘的恆溫地下室、裝有雙取暖設備的儀器溫度係數測定室、金工車間及其他附屬房間。除此之外,地磁觀察室也在規劃之內",測候所后改稱觀象台。

1931年10月又在該樓西的西山巔建成中國自己建造的第一座大型天文觀測室,整體建築是花崗岩圓體,直徑8米,高14米,頂部的球形是鋼木結構,可轉動,轉動一周為9分鐘,觀測窗寬1.2米。當時樓內就裝有法國潑林工廠製造口徑為32厘米物鏡,焦距3.58米的大型天文望遠鏡等;並設有國家黃海水準基點及地磁房。現為青島觀象台。

公交線路:2路,5路,205路,212路,214路,218路,222路,301路,305路,308路,320路,325路,366路,702路,隧道1路,隧道3路,隧道5路,隧道7路車市立醫院下車

開放時間:不定期開放;票價:20元

王統照故居 蕭軍、蕭紅、舒群故居 青島天主教堂

青島觀象台除科研工作外,還非常重視天文科普教育工作,是觀星賞月,學習天文知識的旅遊勝地,每年接待國內外的參觀者約萬人,曾以“穹台窺象”之名列青島市十大景觀之一。1992年被青島市政府和青島市文物管理局列為市級文物保護單位,並被山東省和青島市科協分別列為“全省科普教育基地”和“青島市科普教育基地”。2012年被中國科協授予全國科普教育基地稱號,被山東省科協評為省“三星科普教育基地”、青島市科協評選為“市優秀科普場館”。