共找到2條詞條名為趙博生的結果 展開

- 革命烈士

- 山東理工大學生命科學學院院長

趙博生

革命烈士

趙博生(1897年-1933年1月8日)原名趙恩溥,河北省黃驊縣人。 1917年畢業於保定陸軍軍官學校。1924年到1931年在馮玉祥部及國民革命軍第二十六路軍任職。1931年加入中國共產黨。1931年12月領導寧都起義,后參加紅軍,任紅五軍團參謀長兼十四軍軍長。1933年1月犧牲,時年36歲。

2009年,趙博生被評為100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範之一。

趙博生,1897年出生於河北黃驊市騰庄鄉慈庄,出生在一個農民家庭,房基為青磚砌築,磚牆基設蘆葦隔鹼層,7歲入本庄私塾。1914年他讀完私塾,此間他深受辛亥革命的影響。決心要改造社會,立志要救國救民。1914年經其叔叔趙以立介紹在保定軍官學校旁聽,半年後考入該校第六期正規班學習。1917年趙博生以優異的成績畢業,被分配到皖系軍隊中當見習官。直皖戰爭后,他又轉入直系,擔任無線電中隊長。第二次直奉戰爭中,他又落到奉系軍隊中。在苦悶焦灼中,他聽說馮玉祥的部隊紀律嚴明,於是又欣然投入馮玉祥的部隊。

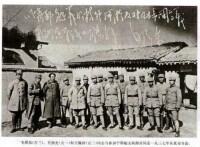

寧都起義合影

1926年9月,馮玉祥在五原誓師。宣布擁護孫中山三大政策,響應北伐。國民軍中建立了政治工作制度,共產黨員劉伯堅擔任政治部主任,期間共產黨人卓有成效的工作深深影響著趙博生和國民軍的廣大官兵。1929年,趙博生派其心腹張志誠去尋找共產黨。1930年趙博生接受了第二十六路軍總指揮孫連仲的邀請,擔任了該軍的參謀長。不久被蔣介石調到江西去剿共。在蔣介石對中央蘇區進行第二次圍剿前夕,趙博生派人到上海費盡周折也沒有同共產黨取得聯繫。這時,二十六路軍地下黨組織關注到他的政治態度,並派地下黨員羅亞平與他聯繫。1931年9月黨組織經過討論批准他為中共黨員。

趙博生於1930年將特種兵旅教導大隊改成三民主義救國軍,擬入漢中,另創革命局面。事未成,入國民革命軍任第二十六路軍參謀長。在蔣介石的威逼之下,奉命南下參加對中央根據地的第二、第三次“圍剿”,均遭失敗,困於江西寧都,對蔣介石打內戰極為不滿。“九一八”事變后,曾請求北上抗日,被蔣拒絕。

1931年11月14日晚,在共產黨的領導下,趙博生、董振堂、季振同等人對起義的各項工作進行了認真的研究和周密的部署后,正式宣布起義。由於準備充分,部署周密,起義取得了成功,只是在奪取二十五師師部和電台時,發生了槍擊,傷了三人,死了兩人。還有就是李松昆帶走了城北四十裡外駐砍柴崗的一個團,其餘各部包括一個軍直、兩個師直、六個旅直、十一個整團共一萬七千多名官兵全部參加了起義。

1933年1月,蔣介石的主力第九十師,二十七師和十五師向金溪、南城一帶蘇區進犯。正圖殲滅紅軍主力一、三軍團。為保障紅軍主力於黃獅渡殲滅敵人,趙博生奉命率四個團在長員廟吸引和鉗制三倍於已的蔣介石軍。1月8日,戰鬥開始后,蔣介石部隊的進攻十分猛烈,趙博生在距蔣介石軍隊百米遠的地方,一邊指揮,一邊回擊敵人,不幸頭部中彈,當即倒地,壯烈犧牲,時年36歲。

1931年國民黨第26路軍參謀長趙博生、旅長董振堂和季振同等愛國將領,成功領導了中國蘇維埃革命中一個最偉大的士兵暴動寧都起義。

1932年在配合紅軍一、三軍團的反“圍剿”作戰期間,趙博生改任五軍團副總指揮、第十三軍軍長,紅五軍團成立一周年時,中華蘇維埃共和國臨時中央政府下令嘉獎趙博生,並授給他一枚紅旗勳章。

《革命精神歌》

先鋒!先鋒!熱血沸騰,先烈為平等犧牲,做人類解放救星。側耳遠聽,宇宙充滿飢餓聲,警醒先鋒,個人自由全犧牲。我死國生,我死國榮,身雖死精神長生,成功同仁,實現大同。

趙博生雕像

寧都起義后,為了把這支舊軍隊改造成為真正為工農勞苦大眾服務的革命武裝,在中央軍委的直接領導下,部隊開往蘇區的石城秋溪、龍岡、橫江及瑞金壬田鎮、九堡鎮、沿壩(位於雲石山鄉)等地進行整編。這支剛剛起義過來的部隊,雖然改稱為紅軍,可是官兵們在思想、行為上,仍然表現出舊軍隊的許多陋習,不習慣紅軍生活,受不了紅軍的嚴明紀律約束,影響了部隊官兵關係及戰鬥力。趙博生對此極為重視。帶頭擁護黨對這支部隊思想上、政治上、組織上的改造,積極協助黨組織和政治委員做好乾部戰士的工作,而且經常深入部隊,與下級官兵同甘共苦,加強交流。紅五軍團經過整編,部隊政治素質和軍事素質得到了較大提高,逐漸成為一支無產階級的革命軍隊。趙博生也正是在這個時候比較系統地學習了政治理論和軍事知識。他認真研讀了大量無產階級革命書籍,深有感觸,深受啟發。他對周圍的同志說:“我雖然在青年時代就立下了救國救民的大志,苦於沒有引路人,自己摸索,奮鬥了十幾年,結果不是被人欺騙利用,就是孤軍奮戰,以失敗告終。今天才算找到了出路,重見了光明。我趙博生願將後半生為全國勞苦大眾的翻身解放竭盡微薄之力”。

1931年的一天下午,國民黨軍第二十六路軍參謀長趙博生外出回來,在自己的辦公桌上發現了一封寫有“趙博生親啟”的信件,他拆開一看,信是由打入二十六路軍內部的共產黨特別支部委員會寫給他的。信的主要內容為“九·一八”事變后的中國局勢、中國共產黨的主張、全國高漲的革命形勢及二十六路軍的處境與光明前途。之後趙博生在特支的領導下,以自己公開代行二十六路軍軍務的身份,利用當時部隊中不斷高漲的抗日反蔣情緒和渴望找到出路的軍心,積極穩重、因勢利導地在士兵和高中級軍官中開展工作,並順利的帶領部下起義。起義成功后寧都全城到處響徹著“解放”、“自由”的歡呼聲,插在總指揮部屋頂和城門樓上的鮮艷紅旗,在這個古城的上空迎風招展。看著這一切,趙博生興奮地揮筆寫下了“解放”兩個字。

家庭成員

| 妻子 | 蔡雲霞 |

| 女兒 | 趙振霞 |

1933年1月,為了紀念趙博生,中華蘇維埃共和國 中央執委會下令寧都縣改為博生縣,並在瑞金葉坪紅軍廣場上建造了博生堡,朱德親筆題寫了博生堡三個大字。趙博生的遺體被安葬在他領導起義的寧都縣城,至今江西省寧都縣縣城還有趙博生烈士墓。

瑞金的博生堡