穆旦

現代主義詩人、翻譯家代表作《探險隊》

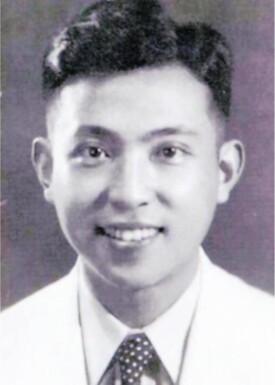

穆旦(1918年—1977年),原名查良錚,曾用筆名梁真,祖籍浙江省海寧市袁花鎮,出生於天津。現代主義詩人、翻譯家。畢業於清華大學、西南聯大、芝加哥大學。1940年在西南聯大畢業后留校任教。1949年赴美國留學,入芝加哥大學英國文學系學習。1952年獲文學碩士學位。1953年回國后,任南開大學外文系副教授。1958年受到政治迫害,調圖書館工作。1977年2月26日,穆旦因心臟病突發去世,享年59歲。

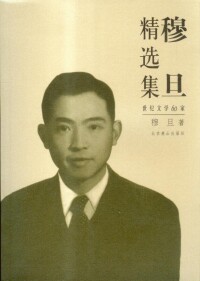

穆旦於40年代出版了《探險隊》《穆旦詩集(1939~1945)》《旗》三部詩集,是“九葉詩派”的代表性詩人。20世紀80年代之後,許多現代文學專家推其為現代詩歌第一人。主要譯作有《青銅騎士》《唐璜》《拜倫抒情詩選》《拜倫詩選》等。

穆旦

1929年,入南開中學讀書,從此對文學產生濃厚興趣,開始寫詩。當時日寇侵凌,京津首當其衝,穆旦寫下了《哀國難》,“灑著一腔熱血”大聲疾呼:眼看祖先們的血汗化成了輕煙,/鐵鳥擊碎了故去英雄們的笑臉!/眼看四千年的光輝一旦塌沉,/鐵蹄更翻起了敵人的凶焰!”

1934年,查良錚將“查”姓上下拆分,“木”與“穆”諧音,得“穆旦”(最初寫作“慕旦”)之名。

1935年考入清華大學地質系,半年後改讀外文系,抗日戰爭爆發后,隨學校輾轉於長沙、昆明等地,並在香港《大公報》副刊和昆明《文聚》上發表大量詩作,成為有名的青年詩人。

穆旦在這裡繼續探索和寫作現代詩歌,並在《清華學刊》上發表。他寫雪萊式的浪漫派的詩,有著強烈的抒情氣質,又有很強的現實感。

1937年七七事變后,10月隨大學南遷長沙國立長沙臨時大學,后又徒步遠行至昆明西南聯合大學。同年在香港《大公報》副刊和昆明《文聚》上連續發表《合唱》《防空洞里的抒情詩》《從空虛到充實》《讚美》等具有代表性的作品。

1939年,穆旦開始系統接觸西方現代派詩歌、文論,創作發生轉變,並走向成熟。

1940年,穆旦畢業於西南聯大外文系,留校擔任助教,負責敘永分校新生的接收及教學工作。

1942年2月投筆從戎,24歲的穆旦響應國民政府“青年知識分子入伍”的號召,以助教的身份報名參加中國入緬遠征軍,在副總司令杜聿明兼任軍長的第5軍司令部,以中校翻譯官的身份隨軍進入緬甸抗日戰場。同年5月至9月,親歷滇緬大撤退,經歷了震驚中外的野人山戰役,於遮天蔽日的熱帶雨林穿山越嶺,扶病前行,踏著堆堆白骨僥倖逃出野人山。

1943年,穆旦回國后經歷了幾年不安定的生活。1945年創辦瀋陽《新報》,任主編。

1945年9月,根據入緬作戰的經歷,創作了中國現代主義詩歌史上著名詩篇——《森林之魅——祭胡康河上的白骨》,另有相關創作《阻滯的路》、《活下去》。

1947年,參加後來被稱為“九葉詩派”的創作活動。

1948年,在FAO(聯合國世界糧農組織救濟署)和美國新聞處工作。

1949年8月,自費赴美留學,入芝加哥大學攻讀英美文學、俄羅斯文學。

1949年12月,穆旦在佛羅里達州與正在生物系留學的周與良結婚。

1952年6月30日畢業,獲芝加哥大學文學碩士學位。

1953年初,自美國回到天津,任南開大學外文系副教授,致力於俄、英詩歌翻譯。

1958年,穆旦被調圖書館和洗澡堂,先後十多年停止詩歌創作,堅持翻譯。

1975年,恢復詩歌創作,一舉創作了《智慧之歌》《停電之後》《冬》等近30首作品。

1976年3月31日右腿股骨頸折斷。1977年2月26日春節期間,穆旦於凌晨心臟病突發逝世,享年59歲。死前,穆旦在《冥想》的詩中道出了自己的內心獨白:“而如今突然面對墳墓,我冷眼向過去稍稍回顧,只見它曲折灌溉的悲喜,都消失在一片亘古的荒漠。這才知道我全部的努力不過完成了普通生活。”穆旦葬於北京萬安公墓。

穆旦與妻子周與良

1976年3月31日右腿股骨頸折斷。

1977年因心臟病突發去世。

創作

| 作品名稱 | 出版時間 |

| 《探險隊》 | 1945 |

| 《穆旦詩集(1939-1945)》 | 1947 |

| 《旗》 | 1948 |

| 《穆旦詩選》 | 1986 |

| 《穆旦詩文集》 | 1996 |

| 《冬》 |

譯作

| 作品名稱 | 出版時間 |

| 《普希金抒情詩集》 | 1954 |

| 《歐根·奧涅金》 | 1957 |

| 《唐璜》 | 1980 |

| 《英國現代詩選》 | 1985 |

| 《穆旦譯文集》 | 2005 |

| 《愛情》 | 《理想》 | 《友誼》 | 《春》 |

| 《流吧,長江的水》 | 《讚美》 | 《理智和感情》 | 《停電之後》 |

| 《智慧之歌》 | 《哀悼》 | 《玫瑰之歌》 | 《奉獻》 |

| 《童年》 | 《春天和蜜蜂》 | 《聽說我老了》 | 《春底降臨》 |

| 《五月》 | 《黃昏》 | 《冬夜》 | 《玫瑰的故事》 |

| 《我》 | 《秋》(斷章) | 《秋》 | 《自己》 |

| 《兩個世界》 | 《發現》 | 《我歌頌肉體》 | 《我看》 |

| 《詩八章》 | 《園》 | 《出發》 | 《在曠野上》 |

| 《感恩節——可恥的債》 | 《自然底夢》 | 《他們死去了》 | 《夏》 |

| 《贈別》 | 《還原作用》 | 《麵包》 | 《犧牲》 |

| 《我的叔父死了》 | 《森林之魅——祭胡康河上的白骨》 | 《裂紋》 | 《哀國難》 |

| 《詩》 | 《有別》 | 《三門峽水利工程有感》 | 《悲觀論者的畫像》 |

| 《野獸》 | 《更夫》 | 《活下去》 | 《蒼蠅》 |

| 《轟炸東京》 | 《寄後方的朋友》 | 《詩二章》 | 《通貨膨脹》 |

| 《老年的夢囈》 | 《神魔之爭(長詩) ——贈董庶》 | 《被圍者》 | 《打出去》 |

| 《詩四首》 | 《隱現(長詩)讓我們看見吧,我…》 | 《農民兵》 | 《不幸的人們》 |

| 《先導》 | 《蛇的誘惑——小資產階級的手勢之一》 | 《華參先生的疲倦》 | 《在寒冷的臘月的夜裡》 |

20世紀50年代起,穆旦開始從事外國詩歌的翻譯,主要譯作有俄國普希金的作品《波爾塔瓦》《青銅騎士》《普希金抒情詩集》《普希金抒情詩二集》《歐根·奧涅金》、《高加索的俘虜》《加甫利頌》,英國雪萊的《雲雀》《雪萊抒情詩選》,英國拜倫的《唐璜》《拜倫抒情詩選》《拜倫詩選》,英國《布萊克詩選》《濟慈詩選》。《別林斯基論文學》,這些譯本均有較大的影響。

《讚美》

走不盡的山巒和起伏,河流和草原,數不盡的密密的村莊,雞鳴和狗吠,

接連在原是荒涼的亞洲的土地上,

在野草的茫茫中呼嘯著乾燥的風,

在低壓的暗雲下唱著單調的東流的水,

在憂鬱的森林裡有無數埋藏的年代。

它們靜靜地和我擁抱:

說不盡的故事是說不盡的災難,沉默的

是愛情,是在天空飛翔的鷹群,

是乾枯的眼睛期待著泉涌的熱淚,

當不移的灰色的行列在遙遠的天際爬行;

我有太多的話語,太悠久的感情,

我要以荒涼的沙漠,坎坷的小路,騾子車,

穆旦

我要以一切擁抱你,你,

我到處看見的人民呵,

在恥辱里生活的人民,佝僂的人民,

我要以帶血的手和你們一一擁抱。

因為一個民族已經起來。

一個農夫,他粗糙的身軀移動在田野中,

他是一個女人的孩子,許多孩子的父親,

多少朝代在他的身邊升起又降落了

而把希望和失望壓在他身上,

而他永遠無言地跟在犁后旋轉,

翻起同樣的泥土溶解過他祖先的,

是同樣的受難的形象凝固在路旁。

在大路上多少次愉快的歌聲流過去了,

多少次跟來的是臨到他的憂患;

在大路上人們演說,叫囂,歡快,

然而他沒有,他只放下了古代的鋤頭,

再一次相信名詞,溶進了大眾的愛,

堅定地,他看著自己溶進死亡里,

而這樣的路是無限的悠長的

而他是不能夠流淚的,

他沒有流淚,因為一個民族已經起來。

在群山的包圍里,在蔚藍的天空下,在春天和秋天經過他家園的時候,

在幽深的谷里隱著最含蓄的悲哀:

一個老婦期待著孩子,許多孩子期待著

飢餓,而又在飢餓里忍耐,

在路旁仍是那聚集著黑暗的茅屋,

一樣的是不可知的恐懼,一樣的是

大自然中那侵蝕著生活的泥土,

而他走去了從不回頭詛咒。

為了他我要擁抱每一個人,

為了他我失去了擁抱的安慰,

因為他,我們是不能給以幸福的,

痛哭吧,讓我們在他的身上痛哭吧,

因為一個民族已經起來。

一樣的是這悠久的年代的風,

一樣的是從這傾圮的屋檐下散開的

無盡的呻吟和寒冷,

它歌唱在一片枯槁的樹頂上,

它吹過了荒蕪的沼澤,蘆葦和蟲鳴,

一樣的是這飛過的烏鴉的聲音。

當我走過,站在路上踟躕,

我踟躕著為了多年恥辱的歷史

仍在這廣大的山河中等待,

等待著,我們無言的痛苦是太多了,

然而一個民族已經起來,

然而一個民族已經起來。

1941年12月

《哀國難》

一樣的青天一樣的太陽,

一樣的白山黑水鋪陳一片大麥場;

可是飛鳥飛過來也得驚呼:

呀!這哪裡還是舊時的景象?

我灑著一腔熱淚對鳥默然——

我們同忍受這傲紅的國旗在空中飄蕩!

眼看祖先們的血汗化成了輕煙,

鐵鳥擊碎了故去英雄們的笑臉!

眼看四千年的光輝一旦塌沉,

鐵蹄更翻起了敵人的凶焰;

墳墓里的人也許要急起高呼:

“喂,我們的功績怎麼任人摧殘?

你良善的子孫們喲,怎為後人做一個榜樣!”

可惜黃土泥塞了他的嘴唇,

哭泣又吞咽了他們的聲響。

新的血塗著新的裂紋,

廣博的人群再受一次強暴的瓜分;

一樣的生命一樣的臂膊,

我灑著一腔熱血對鳥默然。

站在那裡我像站在雲端上,

碧藍的天際不留人一絲凡想,

微風頑皮地膩在耳朵旁,

告訴我——春在姣媚地披上她的晚裝;

可是太陽仍是和煦的燦爛,

野草柔順地依附在我腳邊,

半個樹枝也會伸出這古牆,

青翠地,飄過一點香氣在空中蕩漾……

遠處,青苗托住了幾間泥房,

影綽的人影背靠在白雲邊峰。

流水吸著每一秒間的呼吸,波動著,

寂靜——寂靜——

驀地幾聲巨響,

池塘里已衝出幾隻水鳥,飛上高空打旋。

1935年6月13日

《冬》

1

我愛在淡淡的太陽短命的日子,

臨窗把喜愛的工作靜靜做完;

才到下午四點,便又冷又昏黃,

我將用一杯酒灌溉我的心田。

多麼快,人生已到嚴酷的冬天。

我愛在枯草的山坡,死寂的原野,

獨自憑弔已埋葬的火熱一年,

看著冰凍的小河還在冰下面流,

不知低語著什麼,只是聽不見。

呵,生命也跳動在嚴酷的冬天。

我愛在冬晚圍著溫暖的爐火,

和兩三昔日的好友會心閑談,

聽著北風吹得門窗沙沙地響,

而我們回憶著快樂無憂的往年。

人生的樂趣也在嚴酷的冬天。

我愛在雪花飄飛的不眠之夜,

把已死去或尚存的親人珍念,

當茫茫白雪鋪下遺忘的世界,

我願意感情的激流溢於心田,

來溫暖人生的這嚴酷的冬天。

2

寒冷,寒冷,盡量束縛了手腳,

潺潺的小河用冰封住了口舌,

盛夏的蟬鳴和蛙聲都沉寂,

大地一筆勾銷它笑鬧的蓬勃。

謹慎,謹慎,使生命受到挫折,

花呢?綠色呢?血液閉塞住慾望,

經過多日的陰霾和猶疑不決,

才從枯樹枝漏下淡淡的陽光。

奇怪!春天是這樣深深隱藏,

哪兒都無消息,都怕崢露頭角,

年輕的靈魂裹進老年的硬殼,

彷彿我們穿著厚厚的棉襖。

3

你大概已停止了分贈愛情,

把書信寫了一半就住手,

望望窗外,天氣是如此蕭殺,

因為冬天是感情的劊子手。

你把夏季的禮品拿出來,

無論是蜂蜜,是果品,是酒,

然後坐在爐前慢慢品嘗,

因為冬天已經使心靈枯瘦。

你那一本小說躺在床上,

在另一個幻象世界周遊,

它使你感嘆,或使你嚮往,

因為冬天封住了你的門口。

你疲勞了一天才得休息,

聽著樹木和草石都在嘶吼,

你雖然睡下,卻不能成夢,

因為冬天是好夢的劊子手。

4

在馬房隔壁的小土屋裡,

風吹著窗紙沙沙響動,

幾隻泥腳帶著雪走進來,

讓馬吃料,車子歇在風中。

高高低低圍著火坐下,

有的添木柴,有的在烘乾,

有的用他粗而短的指頭

把煙絲倒在紙里捲成煙。

一壺水滾沸,白色的水霧

瀰漫在煙氣繚繞的小屋,

吃著,哼著小曲,還談著

枯燥的原野上枯燥的事物。

北風在電線上朝他們呼喚,

原野的道路還一望無際,

幾條暖和的身子走出屋,

又迎面撲進寒冷的空氣。

1976年12月

《詩八首》

一

你的眼睛看見這一場火災,

你看不見我,雖然我為你點燃,

哎,那燒著的不過是成熟的年代,

你底,我底。我們相隔如重山!

從這自然底蛻變程序里,

我卻愛了一個暫時的你。

即使我哭泣,變灰,變灰又新生,

姑娘,那只是上帝玩弄他自己。

二

水流山石間沉澱下你我,

而我們成長,在死底子宮裡。

在無數的可能里一個變形的生命

永遠不能完成他自己。

我和你談話,相信你,愛你,

這時候就聽見我的主暗笑,

不斷地他添來另外的你我

使我們豐富而且危險。

三

你底年齡里的小小野獸,

它和青草一樣地呼吸,

它帶來你底顏色,芳香豐滿,

它要你瘋狂在溫暖的黑暗裡。

我越過你大理石的智慧底殿堂,

而為它埋藏的生命珍惜;

你我的手底接觸是一片草場。

那裡有它底固執,我底驚喜。

四

靜靜地,我們擁抱在

用言語所能照明的世界里,

而那未形成的黑暗是可怕的,

那可能的和不可能的使我們沉迷。

那窒息我們的

是甜蜜的未生即死的言語,

它底幽靈籠罩,使我們遊離,

游進混亂的愛底自由和美麗。

五

夕陽西下,一陣微風吹拂著田野,

是多麼久的原因在這裡積累。

那移動了景物的移動我底心,

從最古老的開端流向你,安睡。

那形成了樹木和屹立的岩石的,

將使我此時的渴望永存,

一切在它底過程中流露的美,

教我愛你的方法,教我變更。

六

相同和相同溶為疲倦,

在差別間又凝固著陌生;

是一條多麼危險的窄路里,

我驅使自己在那上面旅行。

他存在,聽我底使喚,

他保護,而把我留在孤獨里,

他底痛苦是不斷的尋求

你底秩序,求得了又必須背離。

七

風暴,遠路,寂寞的夜晚,

丟失,記憶,永續的時間,

所有科學不能祛除的恐懼

讓我在你底懷裡得到安憩——

呵,在你底不能自主的心上,

你底隨有隨無的美麗形象,

那裡,我看見你孤獨的愛情

筆立著,和我底平行著生長!

八

再沒有更近的接近,

所有的偶然在我們間定型;

只有陽光透過繽紛的枝葉

分在兩片情願的心上,相同。

等季候一到就要各自飄落,

而賜生我們的巨樹永青,

它對我們不仁的嘲弄

(和哭泣)在合一的老根里化為平靜。

1976年12月

早在四十年代就成為當時最受歡迎的青年詩人,詩在上海詩人中產生了強烈的反響。四十年代初期,聞一多遍選《現代詩鈔》時,選入了他詩作十一首,數量之多僅次於徐志摩一首。1948年初,方宇晨的英譯《中國現代詩選》在倫敦出版,其中就選譯了穆旦詩九首。1952年,穆旦的兩首英文詩被美國詩人赫伯特·克里克莫爾(Hubert Creekmore)編選入《世界名詩庫》(A Little Treasury of World Poetry)同時入選的其他中國詩人只有何其芳。詩作的藝術風格、詩學傳統、思想傾向和文學史意義,在四十年代就被一些詩人和評論家較為深入地討論著,並被介紹到英語文學界。

五十年代初以來,頻受政治運動的打擊,身心遭到極大的摧殘,被迫從詩壇上銷聲匿跡,轉而潛心於外國詩歌的翻譯,直到驟然去世。穆旦去世多年以後,才逐漸被人們重新認識。人們出版他的詩集和紀念文集,舉行“穆旦學術討論會”,給予他很高的評價。“二十世紀中國詩歌大師”的排行榜上,他甚至被名列榜首。這種種的不尋常,被稱為“穆旦現象”。

袁可嘉在《詩的新方向》中認為,穆旦“是這一代的詩人中最有能量的、可能走得最遠的人才之一”,現在看來這一判斷是準確的。

袁可嘉回憶了現代文學史上現代化新詩潮的由來和發展,認為“穆旦是是站在40年代新詩潮的前列,他是名副其實的旗手之一。在抒情方式和語言藝術‘現代化’的問題上,他比誰都做得徹底”。不過袁又指出,這樣的“徹底性”難免在某些尚不成熟的詩作中帶來一定程度的生硬和晦澀,使他的作品到今天還不能為更多的人所理解和欣賞,是我們應當吸取的教訓。

王佐良認為“無論如何,穆旦是到達中國詩壇的前區了,帶著新的詩歌主題和新的詩歌語言,只不過批評家和文學史家遲遲地不來接近他罷了”。王佐良還談到了穆旦晚年的詩作,認為詩人經過將近三十年的坎坷,仍有那無可企及的詩才。他認為《冬》可以放在穆旦最好的作品之列。