紐約提喻法

2008年查理·考夫曼執導的劇情類電影

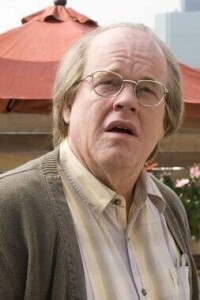

《紐約提喻法》是由查理·考夫曼執導,菲利普·塞默·霍夫曼、米歇爾·威廉姆斯主演的劇情片,於2008年10月24日在美國上映。

該片講述了一名劇場導演打算在戲劇中複製出一個與紐約實景一模一樣的實物模型,然而他的生活和情感卻因此陷入掙扎的故事。2008年,該片獲得第61屆戛納電影節金棕櫚獎提名。

9月,伴隨著秋天到來的,似乎還有戲劇導演凱頓(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman飾)的孤獨,因一次意外的受傷,凱頓陷入了無休止的診療,不停拜訪各專業醫生;另一方面,創作微縮油畫的妻子阿黛爾(凱瑟琳·基納 Catherine Keener飾)和他日漸疏遠,冷漠尷尬的家庭氣氛加深了凱頓的自我懷疑,即便他的劇目獲得巨大成功也不能掩蓋這一切。

凱頓與在劇場工作的女子以及一名女演員保持著曖昧關係,在妻子拋棄他之後,凱頓從這兩個女人身上試圖找到改善自我精神狀態的可能性,然而他還是失敗了。凱頓最後決定從戲劇中找到答案,他產生了一個龐雜的創作計劃……

| 演員 | 角色 | 備註 |

| 菲利普·塞默·霍夫曼 | 卡登·柯塔德 | |

| 薩曼莎·莫頓 | 海澤爾 | |

| 凱瑟琳·基納 | 阿德勒·拉克 | |

| 米歇爾·威廉姆斯 | 克萊爾 | |

| 詹妮弗·傑森·李 | Maria | |

| 艾米麗·沃森 | Tammy | |

| 霍普·戴維斯 | Madeline | |

| 羅賓·薇格特 | Caden Cotard's daughter | |

| Amy Spanger | Warehouse Actor | |

| 蒂姆·金尼 | Actor | |

| Tom Noonan | Sammy | |

| 喬什·帕斯 | Dr. Eisenberg | |

| 丹尼爾·倫敦 | Tom | |

| Takako Haywood | Frisbee Girl | |

| 莎迪·高德斯坦 | Olive | |

| 麗貝卡·莫勒 | Upstate Theater Goer | |

| Deirdre O'Connell | Mary | |

| 埃麗卡·博格 | German Woman | |

| Stephen Adly-Guirgis | Davis | |

| 彼得·康博伊 | Stagehand |

| 製作人 | Ray Angelic、安東尼·布萊格曼、威廉·霍伯格、斯派克·瓊斯、查理·考夫曼 |

| 導演 | 查理·考夫曼 |

| 副導演(助理) | H.H. Cooper、Aaron D. Forste |

| 編劇 | 查理·考夫曼 |

| 攝影 | Frederick Elmes |

| 剪輯 | Robert Frazen |

| 選角導演 | Jeanne McCarthy |

| 藝術指導 | 馬克·弗瑞德伯格 |

| 美術設計 | 亞當·斯托克豪森 |

| 服裝設計 | Melissa Toth |

| 視覺特效 | Phil Buccellato、Mark Russell、John Bair、Jesh Murthy、Scott Frankel |

| 布景師 | Lydia Marks |

紐約提喻法 | 卡登·柯塔德 演員 菲利普·塞默·霍夫曼 戲劇作家。他和身為畫家的妻子住在紐約北部。一天,他因為身體不適去看醫生,卻被告之病況不容樂觀。在死亡的壓力下,他決定孤注一擲實現其宏偉的構想——在他的戲劇中複製一個與紐約城一般大小的實物模型。 |

紐約提喻法 | 海澤爾 演員 薩曼莎·莫頓 卡登·柯塔德的助理,一個對卡登的一言一行都無限景仰的漂亮女性。她崇拜卡登,對於卡登導演的劇目深深沉迷,甚至對卡登推薦的書也同樣欣賞。面對處於婚姻危機中的卡登,海澤爾希望用自己來彌補卡登內心的傷痛和迷茫。 |

紐約提喻法 | 阿德勒·拉克 演員 凱瑟琳·基納 油畫家,卡登·柯塔德的第一任妻子。她與卡登·柯塔德之間沒有甜蜜的愛情,以至於她對待自己的女兒都是冷冰冰的。後來,她帶著自己的女兒去了歐洲。 |

紐約提喻法 | 克萊爾 演員 米歇爾·威廉姆斯 卡登·柯塔德的第二任妻子。在卡登·柯塔德的第一任妻子離開以後,她與卡登·柯塔德走進了婚姻的殿堂。然而,當卡登忽然看到女兒的刺青照片后,就告別了克萊爾。 |

• 男主角菲利普·塞默·霍夫曼在影片中有4個不同的年齡段,每天的化妝都要花去4個小時的時間,同時還有6種不同款式的假髮。

• 在最初的劇本中,共有204個場景,這個數字是一般電影的2倍,而且還必須在45天內拍攝完成。

• 由於影片具有戲中戲的結構,男主角要在紐約的某個倉庫複製一個假紐約,而他自己又會在外面的“真紐約”活動。由於費用的限制,劇組在攝影棚內布置了與“真紐約”相近的假布景。

創作背景

紐約提喻法

在創作期間,查理·考夫曼想到哪裡寫到哪裡,思想不受任何外界環境的約束。經過多次修改,查理·考夫曼最終將創作內容發展成該片的劇本。而查理·考夫曼創作該片的目的則是探討人生的經歷和體驗。

| 名稱 | 備註 | |

| Likely Story | 製作公司 | |

| Sidney Kimmel Entertainment | ||

| Papillon Productions | ||

| Projective Testing Service | ||

| Russia Inc. | ||

| 索尼經典 | Bontonfilm | 發行公司 |

| Asmik Ace Entertainment | CatchPlay | |

| BIM Distribuzione | Revolver Entertainment | |

| Paradiso Entertainment | Océan Films | |

| 海綿電影策劃製作公司 | Imagem Filmes | |

| 時間 | 國家 | 時間 | 國家 |

| 2008年5月23日 | 法國 | 2009年4月3日 | 巴西 |

| 2008年8月22日 | 波黑 | 2009年5月7日 | 俄羅斯 |

| 2008年9月9日 | 加拿大 | 2009年5月7日 | 澳大利亞 |

| 2008年9月19日 | 希臘 | 2009年5月13日 | 比利時 |

| 2008年10月24日 | 美國 | 2009年5月28日 | 克羅埃西亞 |

| 2008年10月28日 | 英國 | 2009年6月18日 | 阿根廷 |

| 2008年11月30日 | 挪威 | 2009年6月19日 | 丹麥 |

| 2009年3月27日 | 捷克 | 2009年10月17日 | 日本 |

《紐約提喻法》的情節延續了查理·考夫曼奇譎但不失人性關懷的風格。電影利用戲中戲的方式剖析了一個創作者關於內心慾望、生活真諦以及生命的種種思索,頗有向費里尼《八部半》與特呂弗《夜以繼日》致敬的意味。考夫曼雖然在《紐約提喻法》中塞入了太多的東西,但是卻沒有顯得龐雜。片中幾位演員也奉獻了精彩的表演。即使影片的故事很強勢,也沒能掩蓋菲利普·塞默·霍夫曼表演上的光輝。影片的美妙之處出現在了結尾。從第113分鐘開始,影片就進入到以自我為中心的狀態,最後再以演員、對白、敘事、剪輯四重複調方式,在滿足智力複雜性需要的同時,將結尾落實到完成一個人生循環的過程。

查理·考夫曼在《紐約提喻法》中奉獻了不少荒謬的場景,而這些創意也在電影中牢牢打上了考夫曼的烙印,但不能避免電影在後半部分無可挽回地倒向了混亂。該片的問題不在於缺乏好故事和好點子,也不在於運鏡和剪輯,而是失控。片中卡登和女兒的關係和影片的主調不太合拍,但作為劇情的推進,這一條副線至關重要,所以導演還是將之安排得枝繁葉茂。然而,當卡登看到女兒的刺青照片后就告別克萊爾,這段情節安排得過於倉促。導演太急於要讓男主角進入到複雜的智力世界,以至於讓男主角在拋棄日常世界時,拋棄得如此沒頭沒腦。