鳴皋村

鳴皋村

鳴皋村位於伊川縣城南,北距縣城18公里,南與嵩縣田湖接壤,東臨伊河,西瀕順陽河,洛欒古道和洛欒旅遊通道穿境而過。鳴皋鎮政府的所在地,是全鎮的政治、經濟、文化中心。該村總面積約5.7平方公里,轄25個村民組,居住人口達1.4萬。

該村隔滔滔伊河與九皋山相望,該村總面積約5.7平方公里,轄25個村民組,為鳴皋鎮人民政府所在地,居住人口達1.4萬;因《詩經·小雅·鶴鳴》中的“鶴鳴於九皋,聲聞於天”而得名;因為南隔伊河與九皋山主峰遙遙相對,是觀瞻九皋雄姿的最佳位置,歷史上人們將其與《鶴鳴》一詩聯繫起來,稱作“鶴鳴鎮”,后沿用“鳴皋”為村名,直到今天;鳴皋村地處嵩、欒入洛要道,水陸交通便利,地理位置優越,歷來為洛陽南部大門。

早在新石器時代,這裡已有先民活動,留下了眾多龍山文化遺跡。春秋時期,這裡更是“陸渾戎”的擇居之地。

春秋戰國時期,鳴皋屬晉地,秦晉兩國曾將居於甘肅敦煌一帶的“允姓之戎”遷入伊川地區,稱為“陸渾戎”,鳴皋由此形成較大村落。

悠久的歷史,燦爛的文化,遺留勝跡無數。

五虎廟,又稱關爺廟,位於原村寨南門內,因塑有關羽等五虎上將而得名,現存正殿、卷棚等建築。

城隍廟,始建於明代,位於村東城隍廟衚衕,今存寢宮、東西廂房等建築,並有石獅一對,碑數通。

山陝會館,位於城隍廟東,建於清初,為山西、陝西商人旅居鳴皋經商會客之所,今存正殿,進深三間,雕樑畫棟,牆繪壁畫。

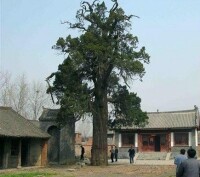

壽聖寺

壽聖寺

南嶽廟

鳴皋南嶽廟

伊川書院

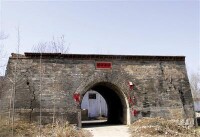

北寨門