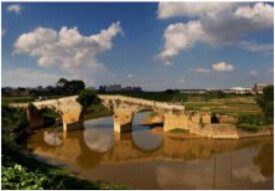

惠濟橋

廣東省鶴山市惠濟橋

惠濟橋是廣東江門五邑地區保存最完整,也是最長的石拱橋。

江門五邑地區保存最完整,也是最長的石拱橋。建於清道光五年(1825),位於沙坪鎮玉橋村北面,橫跨沙坪河兩岸。為四墩三孔拱橋,均以花崗岩石砌成。橋長26米,東引橋11米,西引橋已被堤圍覆蓋。橋面 寬3米,兩側面各有15塊石板與蓮花柱組成欄桿,一直延伸至引橋。橋面接引橋呈扇形,向兩面張開,使橋頭寬敞開闊,便於過客分流。橋身底面用條石縱聯迫拱砌置,形成3個弧形券拱,跨度均為7米,拱孔下可通航小船。整座橋石塊錯縫鋪砌,結構緊密,線條簡潔,工整對稱,堅固美觀。惠濟橋曾是鶴山沙坪至高明、肇慶等地陸路往返的交通要道。1983年鶴山縣人民政府定為文物保護單位。1992年政府撥出專款重修東面橋墩及其水下基礎工程。

古樸典雅工整對稱,就建築藝術價值本身來看,惠濟橋以其悠久的歷史和科學的結構展示著橋樑的氣質。這座建於清朝道光五年(公元1825年)的石橋是四墩三拱結構,東西橫架,從整體看,古樸典雅,工整牢固。鶴山作家徐曉星對此有準確詳盡的描述:橋身長26米,引橋11米,東引橋尚在,西引橋已被后修建的堤圍覆蓋,橋面寬3米。橋墩看上去厚重敦實,四個橋墩都用長條石料錯縫平鋪砌制。兩岸橋墩平面為梯形,上邊寬5.5米,下邊寬7米。水中兩墩平面作船型,上下兩端有分水尖,迎水的尖端用以減少水流對橋身的衝擊力,令河水滑流而過;背水的尖端可避免河水漩流,起著保護橋墩的作用。

橋拱線條優美。橋墩之間,用條石縱聯砌置,形成三個弧形券拱,中高旁低,跨度均為7米。拱門之下可通船隻,拱門倒影水中形成優美的圖形。它砌得結實牢固,能承受橋面土石與行人重量,一直未有坍塌跡象。

橋面全是條形石板鋪設,整潔美觀。橋面寬3米,兩側各以15塊潮石組成欄板,高60公分。欄板之間用望柱(柱頭雕成球形或獸頭的石柱)連結,用榫卯使其互相緊扣。兩側的欄板保障了行人的安全。從橋上下來之後,欄板向左右張開成一扇面,使橋頭寬敞,方便過客左右分流。

以上三部分所用石料,每一塊都經人工按尺寸打造,從而使整座橋結構精密,線條簡潔,工整對稱,堅固美觀,可稱鶴山市建橋史上的傑作。

曾是重要的交通要道,慶幸的是,鶴山市惠濟橋橋的修建還有史跡可循,玉橋村委會倉邊村有一位愛好收藏的老人易廣髮帶記者看了一塊碑文,這塊碑是建造惠濟橋時村民立下的,如今已有些模糊,但還可以找到一些文字,記載了當年捐資建橋的姓名和捐資金額:“東京某某助銀十元、橫濱某某助銀一十五元,馬來西亞某某助銀五元。”最有意思的是,還看到一位署名為“洋人無名氏”的也助銀一十二元。一位老人還翻出易氏族譜,族譜上面有這樣的記載:置當產倡建惠濟石橋。這些文字展示了那個年代當地人民對修建惠濟橋的渴望。

建成后的惠濟橋在此後的100年間,曾經是沙坪人來往的重要交通要道。資料顯示,那時候,從前江、江頭、霄鄉、龍口、青文,木棉崗一帶的人來往沙坪圩,一定要經過惠濟橋,然後沿著祿洞水舊湧入圩。沙坪人挑擔運貨到楊梅、高明、白土、肇慶,也要經過這座橋。這橋大約使用了100年左右,到上世紀30年代修了公路橋以後,人們開始改走公路橋,惠濟橋開始轉移角色,漸漸為人們所冷落。不久,抗日戰爭爆發,當地人為了抵抗日本鬼子,將公路橋破壞掉,人們又重走惠濟橋。如今一些老人回憶起來還說:“幸好惠濟橋不能通公路,不然在抗日戰爭的時候估計也會被炸掉,解放后政府重修了公路橋,惠濟橋又回歸了平淡角色,其作為交通設施的功能是基本上被廢棄不用了,直至今天。

曾被當地人戲稱鶴山市惠濟橋為“戛腳橋”,在玉橋村裡走上一遭,隨便找一些上了年紀的老人問問關於惠濟橋的故事,他們都會熱情相告,毫無保留地將幾十年前的回憶拿出來與人分享。

惠濟橋曾被當地人戲稱為‘戛腳橋”,意思是行人上橋的步姿像一腳長一腳短的人走路。為什麼呢?原來惠濟橋兩頭坡度較緩,建橋時砌了七級石階,每級長度為1.3米。人們上石階時,不能做到一步一級,但又不需要跨兩大步,往往是先跨一大步,接著跟上一小步,老是用同一條腿跨上石級,看起來就如“戛腳”人的步姿。這一情形,傳為趣話。

而最讓老人們記憶深刻的是,當年惠濟橋的繁華。村民們說,在改革開放以前,惠濟橋下的水是清澈的,女人們成群結隊來到惠濟橋邊洗衣服聊天;男人和孩子們在水漲的時候,從石拱橋最高的地方縱身而下,享受跳水的樂趣;石拱橋下,漁船和運送肥料的貨船來來往往,好不熱鬧。如今73歲的李婆婆在1962年嫁到玉橋村,惠濟橋成為她年輕時候最喜歡去的地方。她說:“那時,水真的很清澈,橋上也很繁華。”