共找到2條詞條名為三街鎮的結果 展開

- 廣西桂林市靈川縣三街鎮

- 雲南省楚雄市下轄鎮

三街鎮

廣西桂林市靈川縣三街鎮

三街鎮,廣西壯族自治區桂林市靈川縣下轄鎮,唐代,置靈川縣始,轄區就一直是縣衙所在地。1984年10月,廢止人民公社體制,成立三街鎮人民政府,機關駐地不變。截至2019年末,三街鎮總人口2.2萬人, 有瑤、壯、苗、回、侗、黎等少數民族;下轄11個行政村和1個社區,鎮政府駐三街鎮馬路街4號。

共有企業36家,其中4家規模以上企業,企業納稅3109萬元,同比增長118%。

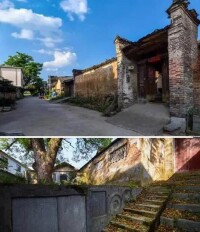

千秋坡田百年古樟樹

明朝時期,靈川全縣劃分為4鄉,轄區屬城鄉。

清朝年間,廢鄉設都,全縣劃分為7個都,轄區屬五都;清宣統二年(1910年),廢都設區,全縣劃分為7個區,轄區屬一區,治所今三街集鎮。

民國二十一年(1932年),全縣調整為東北區、西北區、南區3個行政區,轄區屬東北區,治所先設北紹橋村,后移至路底村;民國二十五年(1936年)撤區設鄉,全縣設25鄉,轄區設北障、南藩2個鄉,治所分別在橫嶺村和鳳凰圩。

1949年11月22日,靈川縣解放,轄區為縣人民政府駐地;是年12月,靈川縣撤鄉設區,全縣劃分為8個區,轄區為城廂區,區機關駐鳳凰圩。

1951年8月,改稱一區。

1954年6月,靈川縣撤銷併入臨桂縣,轄區易名臨桂縣靈川區,排列第十五區,區機關駐鳳凰圩。

1957年12月,撤區設鄉,轄區為靈川鄉。

1958年9月,撤鄉,成立人民公社,轄區稱靈川人民公社。

1962年3月27日,國務院批複並公布恢復靈川縣建制,轄區稱靈川縣靈川人民公社;是年8月公社改區,轄區為靈川區,區機關駐三街圩。

1966年5月,恢復人民公社體制,轄區稱三街人民公社(因舊縣城有東街、南街、北街3條街得名)。

1984年10月,廢止人民公社體制,成立三街鎮人民政府,機關駐地不變。

截至2019年末,三街鎮下轄11個行政村和一個社區, 共62個自然村,鎮政府駐三街鎮馬路街4號。

| 社區 | 三街社區 |

|---|---|

| 行政村 | 三街村、獅象村、普賢村、五福村、龍門村、龍坪村、廣化村、千秋村、溶流村、溶江村、潞江村 |

三街鎮地處北緯25°24'19”—25°35'31"、東經110°18"43"—110°27'22"之間,位於靈川縣中北部,是靈川縣的北大門,北與興安縣溶江鎮接壤,南與靈川鎮相連,東與靈田鄉交界,西與潭下鎮和九屋鎮毗鄰,行政區域面積183.1平方千米,中心鎮區規劃面積3.1平方千米。

三街鎮地形以丘陵為主。

三街鎮屬中亞熱帶季風氣候,四季分明,雨量充沛,年平均降雨量為2300毫米,平均氣溫19℃,平均日照1475小時。

截至2019年末,三街鎮總人口2.2萬人, 有瑤、壯、苗、回、侗、黎等少數民族。

2017年,三街鎮完成財政收入2355萬元,其中國稅收入完成1704萬元,地稅收入完成651萬元;完成全社會固定資產投資12.02億元。

2019年,三街鎮財政收入3952.5萬元,同比增長52.55%;固定資產投資3.46億元,同比增長152.55%。

2019年,三街鎮共有企業36家,其中4家規模以上企業,企業納稅3109萬元,同比增長118%。

境內特產楊梅

2017年,三街鎮規模以上企業完成產值14.03億元,共有各類企業25家,其中規上企業4家;上繳國稅金1063.91萬元,完成工業固定資產投入8.11億元;培育新增規模以上企業1家,全年招商完成3.5億元。

2019年,三街鎮規模以上工業總產值8.32億元,同比增長296.49%。

境內高鐵幹線

截至2005年末,三街鎮有初中1所,教職工71人,在校學生599人;中心校1所,小學5所,小學教學點7處,教職工154人,在校生1011人,適齡兒童入學率100%。

2017年,三街鎮新建了三街鎮中心校附屬幼兒園、對校舍進行維修。

截至2005年末,三街鎮有鎮文化廣播電視站1個,民間演出團體3個,30餘人。

截至2017年末,三街鎮共有民間文藝隊15支,全年組織大小型群眾文化活動8場,出演演員達200多人,群眾觀看達3000多人。

截至2005年末,三街鎮有籃球場20多個。

截至2005年末,三街鎮有鎮衛生院1所,醫護人員34人,開放病床17張,村級衛生室12個。

2017年,三街鎮城鄉居民參保總人數為11167人,正常參保繳費人數為6324人。已領取待遇人員為3617人,已簽訂委託代繳(扣)城鄉居民社會養老保險費三方協議書7494份。全年新參保人員為230人,對397個領取企業保險人員進行人臉識別資格認證和對人臉建模並認證工作;對全鎮3617個領取城鄉居民養老保險待遇人員進行手機APP人臉識別認證工作,至12月底,完成認證100%。

2017年,三街鎮全年新農保繳費人數6013人,完成3351名城鄉居民養老保險養老金的退休人員人臉認證,辦理新型農村合作醫療代扣代繳人數11146人,發放社保卡11777張。

2017年,三街鎮對精準扶貧戶實行動態管理,對不符合精準扶貧標準的37人(戶)進行了一票否決,新增貧困戶19戶,返貧8戶。至12月底,全鎮有貧困戶274戶,貧困村2個。組織各幫扶聯繫人對142戶貧困戶進行產業驗收,發放產業扶持資金28.4萬元。嚴格按程序開展“雙認定”工作和溶江村脫貧摘帽工作,全年完成34戶138人脫貧摘帽認定,實現該村脫貧摘帽。

2019年,三街鎮共有貧困戶335戶1098人,貧困村2個,潞江村脫貧摘帽,截至2019年末,有123戶382人脫貧。

地名由來

三街鎮建城時因設有東街、南街、北街三條主街而得名。

中國傳統村落

2012年12月17日,三街鎮溶流上村被中華人民共和國住房和城鄉建設部、中華人民共和國文化部、中華人民共和國財政部列入第一批傳統村落名錄。

文物古迹

| 名稱 | 保護級別 | 時代 | 所在地 | 公布時間 |

|---|---|---|---|---|

| 三街古城門 | 廣西壯族自治區級 | 明代 | 靈川縣三街鎮東街、南街、北街 | 1991.12.3靈政發〔1991〕136號 |

| 大龍坪古墓群 | 靈川縣級 | 漢代 | 三街鎮龍門村委留田村 | 1995.5.8靈政發〔1995〕55號 |

| 三街鎮古驛道 | 靈川縣級 | 明代 | 三街鎮龍門村委留田村、廣化村委、溶流村委 | 1995.5.8靈政發〔1995〕55號 |

| 月華洞石刻 | 靈川縣級 | 明代 | 三街鎮五福村委東黨村 | 1995.5.8靈政發〔1995〕55號 |

| 三街鎮政府老辦公樓 | 靈川縣級 | 民國 | 三街鎮政府大院內 | 2015.1.21靈政辦〔2015〕9號 |

三街鎮神嶺瀑布

南街

北街

東街